본문

|

|

|

자(字)는 국화(國華), 호는 송은(松隱), 충렬공(휘 方慶)의 8대손이며, 고려말에 도평의(都評議)를 지낸 바 있는 아버님 김구정(金九鼎)을 모시고 사촌으로 입향한 감목공 김자첨(監牧公 金子瞻)은 그의 증조부이다. 조부 효온(孝溫)은 1412년에 태어나 생원(生員)에 합격하고 박팽년, 최항 등과 문과 동방으로 친교가 있었으며, 정통(正統) 경신년에 태어나서 기묘년에 생원이 되고, 신묘에 문과 급제하여 북평사(北評事)와 지례 현감을 역임하면서 청렴하기로 널리 알려진 극해(克偕)는 그의 아버님이다. 외손자 서애 유성룡은 임난 7년 풍진을 성공적으로 마무리하여 더욱 유명하다. 1501년(연산군 7) 진사가 되어 성균관에서 수학하다가 연산의 정란을 예견하고 대과와 관직을 단념하고 귀향하여 기수 남안에 영귀정(詠歸亭)을 지어 시를 읊으며 은둔 강학하니 당시의 선비들이 송은거사(松隱居士)라 추앙하며 모여 들었다. 거실 서편에 우뚝 서 높푸른 만년송 아래 청빈을 벗삼아 살다가 소안백발의 지상선인 처럼 타계하니 향년 96세 였다. 몰한 뒤 대곡산(大谷山)에 장사지냈는데, 그뒤 외손인 유성룡(柳成龍)이 왕의 명을 받아 제사지내고 묘를 살펴보았다.

공의 학문과 덕망은 당시 영남일대에 알려졌고 그 후손에 이름난 선비가 연세 상전하여 대소 등과한 이가 50여명에 이르렀다, 숙종 11년에 공의 학덕을 추모하여 사림의 공의로 장대서원(藏待書院)에 제향했다. 저서로는 경심잠(敬心箴)과 송은집이 있다.

1. 사진 자료 소개

<송은선생 문집> <경심잠> (김창회 소장.2002. 8. 16.항용(제). 현지 방문. 촬영 제공) (규장각 소장. 2002. 2. 항용(제) 조사. 제공)

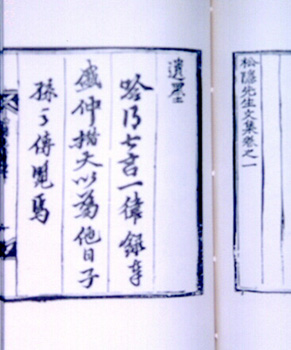

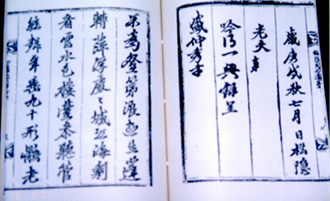

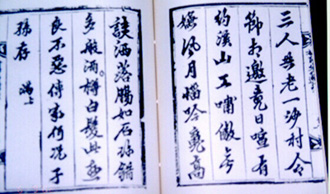

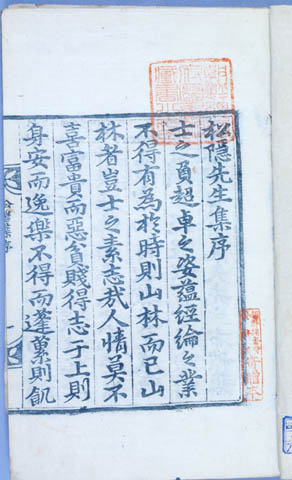

<송은선생 문집 내부. 송은 친필유묵>(2002. 6. 24. 정중씨(도) 자료 제공)

<송은선생 문집 내부. 송은 친필유묵>

2. 장대서원(藏待書院--송은 김광수 선생 배향서원) 소개 (2002. 6. 12. 정중씨(도) 자료 조사. 제공)

■ 소재지 : 의성군 봉양면 장대리

장대리 기슭에 경현사와 강당이 자리잡고 있으며 상리 출신인 오봉 신지제가 세운 곳이다. 조선조 광해군의 혼정으로 공조정 랑의 벼슬을 마다하고 낙향하여 1610년에 서당을 열고 후진을 양성하였다. 오봉 타 계 37년만인 1663년에 후진을 기르던 강당에 스승을 경모하는 뜻으로 경현사를 세워 향사를 하고 다음 해에 경정 이민성을 모셨다. 1702년에 경현사를 서원으로 추숭하고 송은 김광수, 회당 신원록선생을 함께 모셨다. 1868년 8월에 조령으로 서원이 훼철되었으며 1996년에 중건하였다.

3. 영귀정(詠歸亭) 소개 (송은 김광수 선생 정자. 2002. 6. 12. 정중씨(도) 자료 조사. 제공)

종목별 , 지정번호 : 경상북도문화재자료 234호. 명칭 :영귀정 (詠歸亭). 분류 :누(정).각. 수량: 1동. 지정일: 1991.03.25. 소재지:경북 의성군 점곡면 서변리 319. 소유자:안동김씨문중. 관리자:안동김씨문중

영귀정은 서애 유성룡(1542∼1607)의 외할아버지인 송은 김광수(1468∼1563) 선생이 연산군 때 관직을 버리고 은둔생활을 하며 학문에 전념하기 위해 지은 정자이다. 세운 시기는 정확히 알 수 없으나 1500년경으로 추정한다. 이 정자는 미천강변의 절벽 위에 자리잡고 있어 한 폭의 그림처럼 아름다운 경관을 이루고 있다.

4. <송은집> 사진 자료 소개 (2003. 5. 20. 태서(익) 제공)

<표지> <내부>(출전 : 한국 정신문화 연구원)

5. <연려실기술>내 기록 내용 종합 (2003. 11. 11. 윤만(문) 제공)

▣ 연려실기술 별집 제4권 사전전고(祀典典故) 서원(書院) ▣

○ 의성(義城) 장대서원(藏待書院)임자년에 세웠다. : 김광수(金光粹)호는 송은(松隱), 진사다. ㆍ이민성(李民宬)호는 경정(敬亭), 승지를 지냈다. ㆍ신원록(申元祿)호는 매당(梅堂)이다. ㆍ신지제(申之悌)자는 순보(順甫), 호는 오봉(梧峯), 승지를 지냈고, 이조참판에 증직되었다. 본관은 아주(鵝州)요 의성(義城)에 살았다.

6. 국역 국조인물고_김광수(金光粹) 기록 내용 (2004. 5. 13. 윤식(문) 제공)

▲출전 : 국역 국조인물고 제3집 96~97쪽 묘표(墓表) 유성룡(柳成龍) 지음 공(公)의 휘(諱)는 광수(光粹)요, 자(字)는 국화(國華)이며, 김씨(金氏)는 본래 신라(新羅)의 왕실(王室)의 성(姓)이다. 고려(高麗) 때 휘 방경(方慶)이 상락부원군(上洛府院君)이 되어 큰 공훈(功勳)을 세상에 세웠는데, 공은 바로 그 후손이다. 증조(曾祖)는 함길도 감목관(咸吉道監牧官) 김자첨(金子瞻)이요, 조부(祖父)는 사직(司直) 김효온(金孝溫)이며, 고(考) 휘 극해(克諧)는 문과(文科)에 올라 벼슬이 지례 현감(知禮縣監)에 이르렀다.

공은 천성이 욕심이 없고 맑았으며 풍채가 단정하고 깨끗하며 부귀 영달에 전혀 뜻을 두지 않았는데, 일찍이 친구 사이에 시(詩)에 능하다고 알려졌다. 홍치(弘治 명 효종의 연호) 신유년(辛酉年 1501년 연산 7년) 진사시(進士試)에 입격(入格)한 뒤로는 과거 공부를 포기하고 의성(義城)의 북촌에 들어가 살면서 더는 벼슬길에 나아가는 데 뜻을 두지 않았다.

길가에 왜송(矮松)이 한 그루 있었는데, 푸르고 울창하여 두어 이랑[畝]의 그늘을 만들었으므로 공이 이를 사랑하였다. 이에 매일같이 술도 마시고 시도 읊으며 그 아래에서 한가히 지내며 스스로 송은 처사(松隱處士)라 불렀다.

집안이 가난하여 의식(衣食)을 잇대기 어려웠으나 공은 전혀 마음에 두지 아니하고 종일토록 조금도 불평 없이 만족하게 지냈는데, 당시 이웃 마을에 사는 현우(賢愚)와 소장(少長)을 막론하고 공경하고 사모하여 즐겨 나아가 본을 뜨려 하였다.

공의 효성과 우애는 타고나서 지례공(知禮公)이 일찍이 돌아가자 수십 년 어머니를 모시면서 안색을 살피고 뜻을 받드는 일을 모두 다하였으며, 한 아우가 안동(安東)에 살면서 오기로 약조한 날이며 매번 문에 기대어 기다리며 날이 저물도록 먹지 않다가 반드시 더불어 같이 밥을 먹곤 하였다.

평생 입으로 재산을 경영하는 데 대한 말을 하지 않았고, 오직 옛 사람의 아름다운 말과 선행(善行)을 노래로써 읊고 칭송하여 마지않았다. 그러므로 비복(婢僕)들도 익히 듣고 능히 전하기까지 하였다. 아! 공은 독행 군자(篤行君子)라 할 만하다. 비록 옛날의 곤궁(困窮)하면서도 고상(高尙)한 뜻을 기른 선비라 하더라도 어찌 이보다 더하겠는가?

공의 선취(先娶)는 아들 김당(金溏)과 딸 하나를 낳았는데, 딸은 김순(金珣)에게 출가하였다. 후취(後娶) 순천 장씨(順天張氏)는 밀직 부사(密直副使) 장홍(張弘)의 후예(後裔)로서 첨정(僉正) 장일신(張日新)의 딸이다.

딸 다섯을 낳으니 맏이는 신택(申澤)에게 출가하였고, 다음은 김처선(金處善)에게 출가하였는데 충순위(忠順衛)요, 다음은 김온(金溫)에게 출가하였고, 다음은 유중영(柳仲郢)에게 출가하였는데 관찰사(觀察使)요, 다음은 이영(李苓)에게 출가하였는데 훈도(訓導)이다.

김당은 딸 하나를 낳으니 권덕린(權德麟)에게 시집갔고, 아들은 김세우(金世佑)이다. 김순은 두 아들을 낳으니 김생하(金生河)ㆍ김생명(金生溟)이요, 사위는 강여개(康汝皆)이다. 신택은 두 아들을 낳으니, 신대년(申大年)ㆍ신대유(申大有)요, 세 사위는 김목(金牧)ㆍ문희정(文希禎)ㆍ조희조(趙希祖)이다. 충순위는 세 아들을 낳으니, 김응하(金應夏)ㆍ김응상(金應商)ㆍ김응주(金應周)요, 김온은 한 아들을 낳으니 김명견(金命堅)이다. 훈도는 딸 하나를 낳으니 사위는 김탄(金坦)이다. 내외손(內外孫)은 남녀 백여 인이다. 장 부인(張夫人)은 어질고 식견과 사려가 있어 공과 더불어 곤궁하게 살면서 거친 음식을 먹었지만 역시 스스로 즐거워하며 고된 생활을 싫어하는 뜻이 없었다.

공은 성화(成化 명 헌종의 연호) 무자년(戊子年 1468년 세조 44년)에 태어나 가정(嘉靖 명 세종의 연호) 계해년(癸亥年 1563년 명종 18년)에 돌아가니 향년(享年) 96세이었다. 임종(臨終)에 목욕하고 궤(几)에 기대어 손가락을 꼽으며 말하기를, “족(足)하다.” 하고는 조금 뒤 홀연히 서거(逝去)하였는데, 피부는 살았을 때와 같았다.

장 부인은 공보다 몇 해 앞서 가정(嘉靖) 기미년(己未年 1559년 명종 14년)에 졸(卒)하니 88세였다. 대곡산(大谷山) 건좌 손향(乾坐巽向)의 언덕에 장사지냈는데, 공이 서거한 뒤 그 산기슭에 나아가 같은 묘역(墓域)에 봉분(封墳)을 달리한 제도(制度)로 만들었다.

그 22년 후에 외손(外孫) 유성룡(柳成龍)이 조정의 명을 받들고 관찰사로서 남쪽으로 내려와 공의 묘(墓)에 나아가 제(祭)를 올렸는데 그 묘도(墓道)에 비(碑)가 없는 것이 마음에 걸리었고 세상에 알려지지 않은 덕(德)과 빛[光]이 따라서 후세(後世)에 전하지 않고 민멸될까 크게 두려워하여, 드디어 짧은 빗돌을 그 앞에 세우고 대략 이상과 같이 그 후면(後面)에 서술(敍述)하니, 아마도 백세(百歲) 뒤에도 이로 인하여 공의 대개(大槩)를 아는 자가 있을 것이다.

7. 鶴沙先生文集에서 (2007. 10. 24. 윤식(문) 제공)

次金松隱 光粹 萬年松韻 霞外幽棲少俗塵。老仙遺躅尙如新。 孤標此日松無恙。活計當年道不貧。 晝愛淸陰侵几席。夜憐涼露濕衣巾。 瓊章一唱增三歎。更喜傳芳世有人。

-- 鶴沙先生(김응조)文集卷之一 / 詩○山中錄 중에서 -- 푸른 선비의 기품이 있는 송은(松隱) 김광수(金光粹)   <영귀정> <송은 선생 묘소>

(의성 문화원)

|