본문

|

|

|

1. 충렬공 묘비

*<충렬공 묘비 간략 소개> 1. 구 묘비(묘소 우측의 구묘비) 가. 건립 시기 : 1602년(선조33) 나. 찬자 : 이시발(李時發-충렬공 외 13대손. 당시 경상도 관찰사)

*본관 경주. 호 벽오(碧梧) ·후영어은(後潁漁隱). 자 양구(養久). 시호 충익(忠翼). 1589년(선조 22) 증광문과에 급제하여 승문원에 들어갔다. 인진왜란 발발로 접반관(接伴官)이 되어 경주에서 명나라 장군 낙상지(駱尙志)를 접대하였고 도체찰사(都體察使) 유성룡(柳成龍)의 종사관으로도 활동하였다.1594년에는 명나라의 유격장을 따라 일본군 부대를 방문하여 정탐하였으며, 1596년 충청도 홍산에서 이몽학(李夢鶴)이 일으킨 반란을 진압하는 데 기여하였다. 이 밖에도 군사시설의 설치와 군량의 조달 등에 많은 활동을 하였다.

종전 후 성주목사 ·경상도 ·함경도의 관찰사, 예조·형조·병조의 참판을 역임하였으나 북인들의 권력 독점으로 1612년(광해군 4) 김직재(金直哉) 옥사와 관련하여 삭탈관직된 바 있으며, 인목대비(仁穆大妃) 폐비론을 반대하여 낙향하였다. 1619년 광해군의 특명으로 찬획사(贊畵使)를 맡아 평안도의 민폐를 해결하였다. 1623년 인조반정 후 한성부판윤·형조판서를 지냈다.

이괄의 난 때는 부체찰사로 진압군을 지휘하였고 남한산성의 정비 임무를 수행하였다. 군사와 행정 실무에 밝았고 정치색은 크게 드러내지 않았다. 저서로 《주변록(籌邊錄)》 《벽오유고》가 있다. 영의정이 추증되었다.

다. 서자 : 조우인(曺友仁, 1561~1625)

*본관 창녕(昌寧). 자 여익(汝益). 호 매호(梅湖) ·이재(頤齋). 예천(醴泉) 출생. 1588년(선조 21) 진사가 되고, 참봉을 지낸 뒤 1605년 정시문과(庭試文科)에 병과로 급제하였다. 승문원의 벼슬을 지내고 경성판관(鏡城判官)을 거쳐 1621년(광해군 13) 제술관(製述官)으로 상경하여 고궁의 황폐함을 보고 시를 지은 것이 이이첨(李爾瞻) 일당에 의해 대역(大逆)의 뜻이 있다는 무고를 받아 투옥되었다. 1623년 인조반정으로 풀려나와 중추부첨지사(中樞府僉知事)가 되고, 동부승지(同副承旨)를 거쳐 우부승지(右副承旨)에 올랐다.

글씨 ·그림 ·시에 능하여 삼절(三絶)이라 불렸고, 글씨는 특히 진체(晉體. 왕희지체)와 초서(草書)에 뛰어났다. 문집 《매호집(梅湖集)》과 가사집 《이재영언(頤齋詠言)》이 있다.

라. 건립자 1)이시발, 2)묘 아래에 살고 있던 광산김씨 : 참봉 김기, 생원 김평 3)묘 아래에 살고 있던 후손들 : 참봉 김경건(金慶建) 외 여러 후손

마. 묘비문 현 상황 : 글자가 마모되어 전혀 식별할 수 없음 바. 묘비 탁본첩이 현재 일본 쿄오토대학에 소장되어 있음.

2. 신 묘비(묘소 좌측의 비)

가. 건립 일시 : 1966년

나. 건립자 : 안렴사공파 문중

다. 서자 : 김사옥(金思玉, 안렴사공파, 충렬공 22대손)

라. 건립 과정 : 충렬공 묘소 우측의 옛 비석이 오래되고 풍화로 인해 글을 알아 볼 수 없게 되자 1966년 옛 비문 내용을 그대로 옮겨 안렴사공파 문중에서 다시 세웠으며 글씨는 김사옥(안, 충렬공 22대손)이 썼다.

마. 현 묘비문 우측의 추기 기록 내용 : 단기 4299년(*서기 1966년) 병오 2월 오은공(안렴사공 휘 사렴) 18대손 사옥(思玉)이 구갈문에 의거하여 쓰다. 사촌, 소산(문중)에서 구갈을 세웠고, 오은공 후손들이 다시 세웠다.

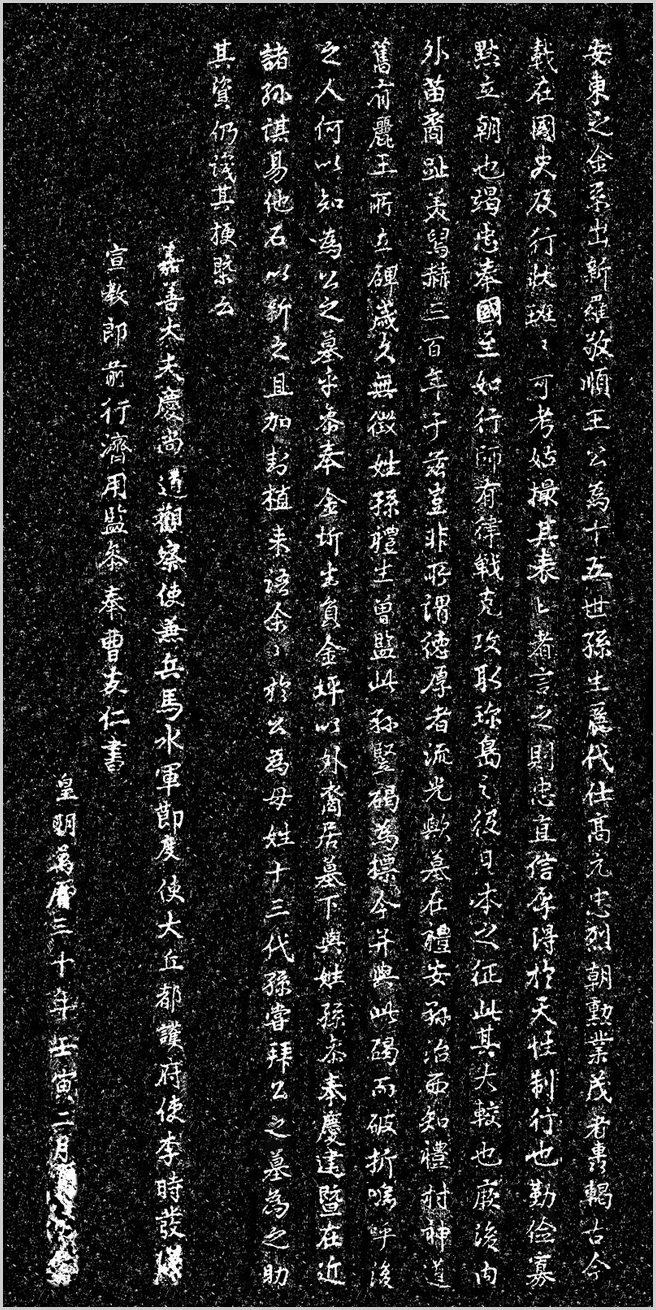

3. 충렬공 묘비 탁본 (2007. 3. 22. 항용(제) 제공)

1)탁본일 : 1985. 7. 30 2)탁본자 : 항용(제)

4. 충렬공 구 묘비 탁본 소개

가. 발견 일시 : 2008. 12. 28. 나. 발견자 : 김태영(군) 다. 발견처 : 미상 라. 탁본 재 구성 정리자 : 김발용(군)

<묘비 후면 비음기 재구성 모습>

5. 묘비문 원문 및 해석문(2003. 1. 14. 국회(익) 제공)

*편집자(김항용, 제) 주. 1)원문 출처는 <고전번역원(전 민족문화추진회)>에서 제작하여 인터넷에 게시한 이시발 문집인 <벽오유고>임. 2)( )속의 짙은 글씨는 상기 인터넷 자료의 오자를 구묘비의 탁본을 기초로 바로 잡거나 추록한 것임. ○題目 : 高麗 宣忠協謀 靖難靖國功臣 壁上三韓三重大匡 上洛 忠烈公 金方慶 墓誌 ○本文 原文 및 飜譯 전면 : 高麗 推忠 靖難定遠功臣 壁上三韓三重大匡 僉議中贊世子師 上洛郡開國公 諡忠烈 金方慶之墓 측후면 安東之金, 系出新羅敬順王. 안동 김씨는, 가계가 신라 경순왕에서 나왔다.

公爲十五世孫. 生麗代. 仕高元忠烈朝. 勳業茂著. 轟車曷 古今. 載在國史及行狀. 斑斑可攷. 공(충렬공 김방경)은 15세손이 되는데, 고려시대에 나서, 고려 충렬왕대에 벼슬하여, 공업이 무성하게 드러나 고금에 크게 떨쳤으니, 행적이 국사(고려사)와 행장에 있어, 뚜렷하게 살필 수 있다.

姑撮其表表者言之 則忠直信厚. 得於天性. 制行也勤儉寡默. 立朝也竭忠奉國. 至於(如)行師有律. 戰克攻取. 珍島之役. 日本之征. 此其大較也. 잠시 그 뚜렷한 것만을 모아 말한다면, 충직하고 신후함은 천성에서 나왔으며, 행동을 절제하며 부지런하고 검소하고 과묵하였으며, 조정에서 복무할 때에는 충성을 다하여 나라를 받들었고, 군사일에 나아감에 이르러서는 법도가 있어, 싸우면 이기고 공격하면 얻었으니, 진도의 싸움과 일본의 정벌 등 이것이 그 대략이다.

厥後內外苗裔趾美구(臼+鳥)赫. 三百年于玆. 豈非所謂德厚者流光歟. 墓在禮安縣治西陵洞(知禮村). 神道有麗王命(所)立碑. 그 뒤로 안팎으로 후손들의 종적이 아름답고 크게 빛나기를 지금까지 300년이니, 어찌 이른 바 덕이 깊은 사람이 끼친 후광이 아니겠는가? 묘는 예안현 관내 서릉동에 있고, 신도는 고려 왕명으로 비를 세움이 있었다(고 하나)

世(歲)久無徵. 姓孫禮生曾監此縣. 竪碣爲標. 今幷與此碣而破折. 嗚呼. 後之人何以知公之墓乎. 세대가 오래되어 징험할 수 없다. 후손인 예생(禮生)이 일찍이 이 현(예안현)을 살펴보고, 비석을 세우고 표식을 하였는데, 이제는 함께 이 비석과 더불어 깨어져 버렸다. 아! 뒷사람이 어떻게 (충렬)공의 묘임을 알 수 있겠는가?

參奉金坼(圻)生員金坪. 以外裔居墓下. 與姓孫參奉慶達(建)기(旣+旦)在近諸孫. 謀易他石以新之. 且加封植. 來語余. 余於公. 爲母姓十三代孫. 嘗拜公之墓. 爲之助其資. 仍識其梗기(旣+旦)云. 참봉 김기와 생원 김평은 외 후예로 묘 아래에서 살았는데, 후손 참봉 경건(慶建)과 가까이 사는 여러 후손들과 함께 다른 돌로 바꿔서 새롭게 하기를 꾀하고, 장차 이를 북돋아 세우고자 하여, 찾아와 내게 말하였다. 나는 (충렬)공에 대하여, 어머니의 성으로 13대 후손이 되니, 일찍이 공의 묘소에 참배하였고, 비석을 세우는 데 재물을 도왔으니, 이 때문에 그 대강을 알게 되었다.

嘉善大夫 慶尙道觀察使 兼 兵馬水軍節度使 大丘都護府使 巡察使 李某(時發)志(識) 가선대부 경상도관찰사 겸 병마수군절도사대구부 도호부사 순찰사 이모(李時發)가 기록한다.

(宣敎郞 前 行濟用監 參奉 曺友仁 書) (선교랑 전 행제용감 참봉 조우인 서)

(皇明 萬曆三十年 壬寅 二月 日 立) (황명 만력 30년(1602. 선조 35) 2월 립)

<묘비문 주석>

*주1. 김예생(金禮生) : 본관 안동. 문온공의 현손(문온공 김구용-김명리-김맹헌-김자양-김예생). 1495년(연산군 1 을묘) 8월~1498년(연산군 4 무오) 6월 기간 예안현감 재직함.

*주2. 김기(金圻) : 본은 광산. 공의 성은 김(金)이요 이름은 기(圻), 자는 지숙(止叔)이다. 참된 효성과 우애가 있었으며 부친상을 당하자 3년 동안 여묘하였고, 큰형을 섬김에 있어서 공손하였으며, 깨끗하여 세속에서 벗어났고, 집안 사람들의 가업을 일삼지 않았다. 수석 사이에 서실을 짓고서 북애(北厓)라고 이름을 붙이고서 경사를 두루 보면서 배고픔을 참았으며, 문을 닫고 죽조차 거의 계속 먹지 못하였으나 그곳에 처함에 편안한 듯하였다. 늘그막에 이르러 참봉에 제수되니 왕명을 받고서 드디어 돌아왔다. 57세에 이르러 졸하니 친구들이 슬퍼하지 아니함이 없었다.’라 했다. 대암(大菴)은 현풍(玄風)에 산다. 학행(學行)으로 관리의 추천에 응하여 정랑을 지냈다. - 국역 선성지 165쪽

*주3. 김평(金坪) : 김부신(金富信)의 아들. 성품이 독실하여 일찍 사림의 총망을 입었다. 삼도(三道)의 소수(疎首)가 되어 오현(五賢)의 문묘 배향을 청한 적이 있다. 호는 극재(克齋). - 국역 선성지 226쪽

|