본문

|

|

|

字는 일경(一卿), 호는 탁청헌(濯淸軒), 군사공(휘 七陽) 후손. 성균관 생원, 1687년(숙종13) 식년문과(式年文科)에 갑과(甲科)로 급제하고 성균관 전적(典籍), 호조.예조.병조의 좌랑(佐郞), 사간원 정언(正言), 헌납(獻納). 사헌부 감찰(監察),지평(持平),장령(掌令). 시강원 문학(文學), 필선(弼善), 장악원정(掌樂院正), 강원도사, 함경도경시관(京試官), 사은사 서장관, 박천군수(博川郡守), 울산(蔚山), 인동(仁同), 양양부사(襄陽府使)등 4개 고을의 수령을 역임하고 안주목사(安州牧使)로 재임시 병으로 임소(任所)에서 사망하였다.

인현왕후 폐비때 성균관에서 오두인, 박태보등 80여명의 신하들과 함께 인현왕후 폐비를 반대하는 글을 올리자 숙종의 노여움을 사 모진 고문을 받기도 했다. 몰 후 자헌대부(정2품) 예조판서겸지경연의금부사, 홍문관대제학, 예문관대제학, 지춘추관사, 성균관사, 오위도총부 도총관 세손 좌부빈객(資憲大夫 禮曹判書 兼知經筵 義禁府事 弘文館大提學 藝文館大提學 知春秋館事 成均館事 吳衛都摠莩摠官 世孫左賓客)에 추증되고 1734년(영조10) 8월 청백리에 녹선 되었다. 가계도 : 七陽(郡事公)-塡-三老-瑀-允剛-夏詳-壤-鼎--坰-寅亮-址-斗南

<연보(年譜)> (2006. 9. 27. 태영(군) 제공) 1歲 효종8 (1657년) 丁酉 父 諱 지(址)와 母 여흥민씨 사이에 誕生. 31歲 숙종13 (1687년)丁卯 식년문과 갑과로 급제 31歲 숙종13 (1687년)丁卯 가주서(假注書: 승정원의 일기를 정리하는 관원) 32歲 숙종14 (1688년)戊辰 직장(直長: 종7품) 33歲 숙종15 (1689년)己巳 전적(典籍:성균관의 정6품) 38歲 숙종20 (1694년)甲戌 호조좌랑(戶曹佐郞: 정5품) 숙종20 (1694년) 11. 22(병술) 춘추관기주관(春秋館記事官: 정6품) 40歲 숙종22 (1696년) 11. 01(갑인) 정언(正言: 사간원의 정6품) 41歲 숙종23 (1697년) 01. 18(경오) 병조좌랑(兵曹佐郞: 정5품) 숙종23 (1697년) 02. 27(---) 지평(持平: 사헌부의 정5품) 숙종23 (1697년) 05. 22(신축) 정언(正言: 사간원의 정6품) 46歲 숙종28 (1702년) 04. 25(병자) 사예(司藝: 성균관의 정4품) 숙종28 (1702년) 윤6. 28(병자) 좌통례(左通禮: 통례원의 정3품 제사, 임금의 의식을 담당) 숙종28 (1702년) 09. 15(계해) 울산부사(蔚山府使) 숙종28 (1702년) 10. 14(신묘) 인동부사(仁同府使) 48歲 숙종30 (1704년) 02. 03(계유) 예빈 정(禮賓正: 종실의 손님을 접대하던 기관) 49歲 숙종31 (1705년) 03. 13(정미) 장령(掌令: 사헌부의 종4품) 숙종31 (1705년) 12. 19(기유) 종부정(宗簿正: 왕실의 족보등을 연구하던 기관) 50歲 숙종32 (1706년) 01. 16(기사) 장악정(掌樂正: 제례악을 맡아보던기관) 숙종32 (1706년) 03. 03(---) 필선(弼善: 세자시강원의 정4품) 52歲 숙종34 (1708년) 01. 25(계유) 박천군수(博川郡守) 53歲 숙종35 (1709년) 06. 24(계해) 장령(掌令: 사헌부의 종4품) 54歲 숙종36 (1710년) 01. 08(갑신) 正言(사간원의 정6품) 숙종36 (1710년) 04. 04(기해) 양양부사(襄陽府使) 55歲 숙종37 (1711년) 08. 16(계유) 헌납(獻納: 사간원의 정5품) 56歲 숙종38 (1712년) 08. 16(정묘) 동지겸사은사서장관(冬至兼謝恩使書狀官) 59歲 숙종41 (1715년) 06. 12(병자) 안주목사(安州牧使) 59歲 숙종41 (1715년) 09. 08(정미) 안주목사(安州牧使)로 재직시 사망

<각종 자료 소개> 1. <묘소 및 계표 소개> (2003. 10. 23. 태영(군) 제공) 墓는 용인시 기흥읍 영덕리 직곡 하야동 신좌이며 유갈 墓碑銘: 전영의정 유척기 撰, 영의정 서지수 書, 면 이조판서 조명교 書 配: 정부인 고성이씨 子: 홍석(弘錫) 의영고직장(義盈庫直長)

2. 청백리 녹용에 대한 변(조선왕조실록) (2003. 1. 23. 태영(군) 제공) * 1722(경종2) 10월 5일에 이조참의(吏曹參議) 이진유(李眞儒)가 장법(贓法)을 엄중히 하고 염리(廉吏)를 장려하기를 청하였다. 이어서 고(故) 목사(牧使) 김두남(金斗南)의 빙벽(氷檗)같은 조행을 천거 하면서도 그 자손(子孫)을 녹용(錄用)하여 조정에서 진휼(軫恤)하는 뜻을 보이기를 청하고, 고(故) 판서(判書) 윤지인(尹趾仁)의 청렴 결백한 절조를 이어서 진달하고, 그 처(妻)에게 늠료(凜料)를 주기를 청하니, 임금이 모두 윤허 하였다.

* 1733(영조9) 12월13(경신)일에 승지 이광보(李匡輔)가 말하기를, “청렴을 장려함은 탐욕을 경계 하려는 것입니다. 청백리(淸白吏)를 오래도록 뽑지않고 있으니, 마땅히 구전(舊典)을 수명(修明)해야 합니다.” 하니, 임금이 옳게 여겼다. 이춘제(李春臍)가 말하기를, “고(故) 헌납(獻納) 김두남(金斗南)은 염절(廉節)이 탁이(卓異)하여 주군(州郡)을 다섯번 맡았지만 식량(食糧)이자주 핍절 되었습니다. 선조(先祖)때에 자손(子孫)을 녹용(錄用)하라는 명이 있었으나, 끝내 포양(褒揚)의 은전(恩典)이 없었습니다.” 하니 임금이 말하기를, “김두남의 청백(淸白)은 내가 이미 알고 있어 바야흐로 대신(大臣)에게 순문 하였다. 했다.

* 1734(영조10) 8월4(정미)일에 고 헌납 김두남에게 증직하고 그 아들을 녹용할 것을 명하다. 고(故) 헌납(獻納) 김두남(金斗南)에게 증직(贈職)하고 그 아들을 녹용(錄用)할 것을 명하였다. 대신(大臣)이 김두남의 청백(淸白)한 지조를 말하며 마땅히 포상(褒賞)을 가해야 된다고 하였기 때문에 이러한 명령이 있었다.

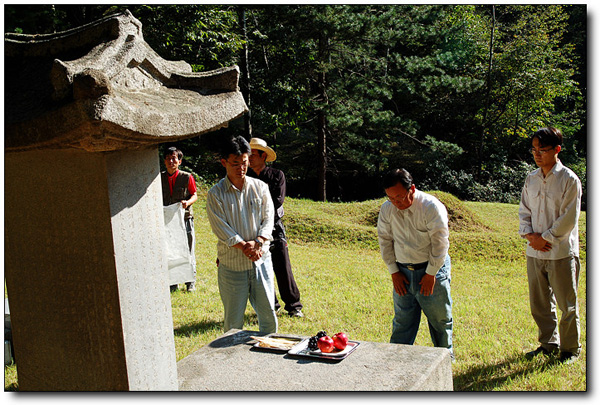

3. <묘소 참배기> (2006. 6. 18. 발용(군), 태영(군) 제공)

▲ 청백리 휘 두남 묘갈. 파주에서 용인으로 천장할 때 봉분은 없애고 묘갈만을 모셨다고 한다.

▲ 옥개석의 웅장한 모습. 서까래가 섬세하게 표현되어 있다.

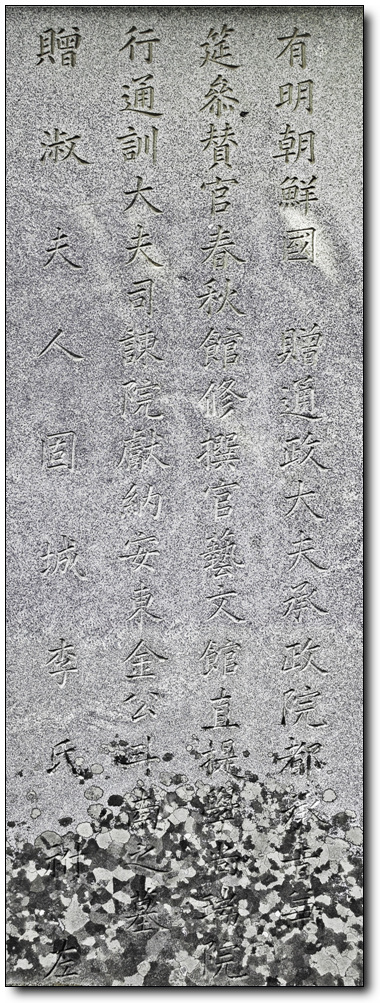

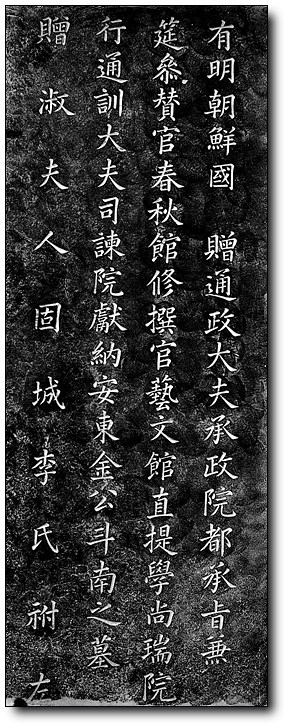

▲ 묘비 전면. 예문관제학(藝文館提學) 조명교(曺命敎)가 서(書)하였다.

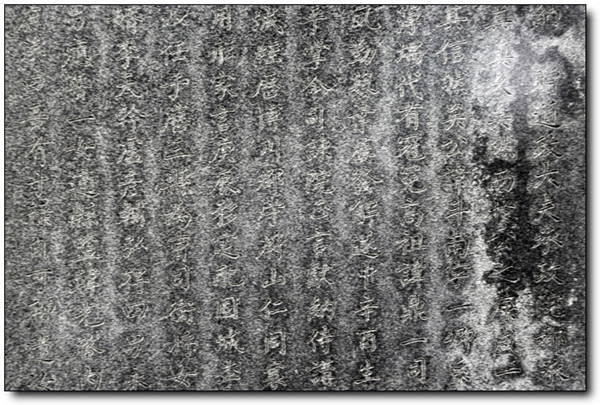

▲ 비문 일부.

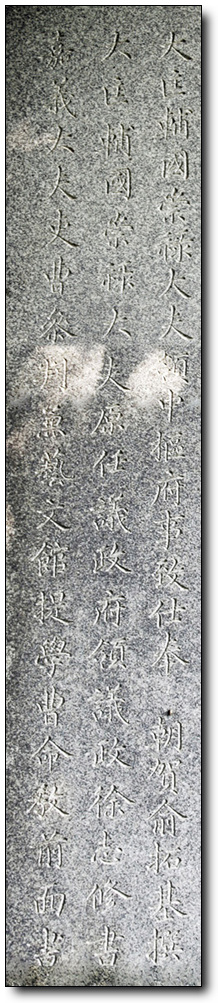

▲ 영중추부사(領中樞府事) 유척기(兪拓基) 찬(撰). 영의정 서지수(徐志修) 서(書). 예문관제학(藝文館提學) 조명교(曺命敎) 전면서(前面書)

▲ 치수를 재고.....

▲ 숭록대부 지중추부사 홍득 지묘(휘 두남의 子)

▲ 묘역 전경.

* 조명교(曺命敎) 1687(숙종 13)∼1753(영조 29). 조선 후기의 문신. 본관은 창녕(昌寧). 자는 이보(彛甫), 호는 담운(澹雲). 판결사 하기(夏奇)의 아들이다. 1717년(숙종 43)사마시를 거쳐, 1719년 증광문과에 병과로 급제하였고, 1721년(경종 1)검열에 재직 중 신임사화로 파직 당하였다. 1724년 영조가 즉위하자 정언에 등용되어 9개 조항의 시정(施政)을 상소하였으며, 이듬해 어사로 임명된 바 있고, 1727년 경종의 질병을 중외(中外)에 해명하도록 소를 올리고, 소론을 논척하는 데 앞장섰다. 1728년 이후 교리·부수찬·지평·승지·광주부사(廣州府使) 등을 역임하고, 1735년 대사성을 거쳐 이듬해 대사간·이조참의를 지냈다. 1740년에는 소론인 조태억(趙泰億)의 손자 영근(榮謹)의 문묘(文廟)배알을 막아 파직되었다. 그러나 다음해 다시 등용되어 정언·부교리·개성유수 등을 지내고, 1747년 대사헌에 올랐으며, 그해 동지부사(冬至副使)로 청나라에 다녀온 뒤 다시 대사헌·호조참판 등을 역임하였다. 1749년 대사헌에서 파직되었다가 이듬해 서용되어 호조참판·대사헌·이조참판에 이어 1753년 예문관제학에 이르렀다. 덕행과 학문으로 선비의 추앙을 받았으며, 글씨에도 뛰어나 많은 비문을 남겼는데, 대표적인 것으로는 능가사사적비(楞伽寺事蹟碑)·영의정최규서표(領議政崔奎瑞表)·예조판서김시환비(禮曹判書金始煥碑)·판돈녕부사조광원비(判敦寧府事趙光遠碑)·공조참판조문수비(工曹參判曺文秀碑)·청백리김두남비(淸白吏金斗南碑)등을 들 수 있다.

* 서지수(徐志修) 1714(숙종 40)∼1768(영조 44). 조선 후기의 문신. 본관은 달성(達城). 자는 일지(一之), 호는 송옹(松翁) 또는 졸옹(拙翁). 좌의정 명균(命均)의 아들이고, 어머니는 청풍김씨(淸風金氏)이다. 1733년(영조 9) 진사가 되고, 1740년 증광문과에 병과로 급제하였다. 이후 양관(兩館:홍문관과 예문관)의 제학과 대사헌·이조판서 등 청요직을 두루 역임하였다. 1766년에는 영의정에 올라 할아버지 종태(宗泰), 아버지 명균에 이어 3대째 상신(相臣)이 되었다. 대사헌으로 있을 때 장헌세자(莊獻世子)의 비행을 조작하여 영조에게 허위보고한 김상로(金尙魯)·홍계희(洪啓禧) 일당을 탄핵하였으며, 시강원(侍講院)의 빈객(賓客)으로 장헌세자를 교도하여 그 보호에 힘썼다. 장헌세자가 죽고 그의 아들 정조가 동궁에 있을 때 정경(正卿)의 직위에 있으면서 동궁의 요속(僚屬)이 되어 보좌하였으며, 또 왕위에 오르는 데 절대적인 공헌을 하여 뒤에 정조의 추앙을 받았다. 천성이 청렴결백하여 세속과 어울리지 않았으며, 정조 때 청백리로 현창되었다. 글씨에도 뛰어나 영유(永柔)의 〈제갈량묘악비문천상추배기사비 諸葛亮廟岳飛文天祥追配紀事碑〉와 양주(楊州)의 〈풍덕부사서명무갈 豊德府使徐命茂碣〉용인의<청백리김두남비 淸白吏金斗南碑>을 썼다. 시호는 문청(文淸)이다.

* 유척기(兪拓基) 1691(숙종 17)∼1767(영조 43). 조선 후기의 문신. 본관은 기계(杞溪). 자는 전보(展甫), 호는 지수재(知守齋). 대사헌 철(㯙)의 손자이며, 목사 명악(命岳)의 아들이다. 김창집(金昌集)의 문인이다. 1714년(숙종 40)에 증광문과에 병과로 급제하여 검열에 제수된 이후 정언·수찬·이조정랑·사간 등을 역임하였다. 1721년(경종 1)에 세제(世弟)를 책립하자 책봉주청사(冊封奏請使)의 서장관으로 청나라에 다녀왔다. 이듬해 신임사화 때 소론의 언관 이거원(李巨源)의 탄핵을 받고 해도(海島)에 유배되었다. 1725년(영조 1) 노론의 집권으로 풀려나서 이조참의·대사간을 역임하고 이듬해 승지로 참찬관을 겸하다가 경상도관찰사·양주목사·함경도관찰사·도승지·원자보양관(元子輔養官)·세자시강원빈객(世子侍講院賓客)·평안도관찰사·호조판서 등을 역임하였다. 1739년 우의정에 오르자 신임사화 때 세자책봉문제로 연좌되어 죽은 김창집(金昌集)·이이명(李頤命) 두 대신의 복관(復官)을 건의하여 신원(伸寃)시켰으나 신임사화의 중심인물인 유봉휘(柳鳳輝)·조태구(趙泰耉) 등의 죄를 공정히 다스릴 것을 주청하다가 뜻을 이루지 못하고 사직하였다. 그때 평소 그와 가까웠던 당시의 명류(名流) 조관빈(趙觀彬)·김진상(金鎭商)·이기진(李箕鎭) 등도 벼슬을 그만두었다. 그뒤 수차 임관(任官)에 불응하여 마침내 삭직당하여 전리(田里)에 방축되었다. 만년에 김상로(金尙魯)·홍계희(洪啓禧) 등이 영조와 그 아들 사도세자(思悼世子)사이를 이간시키니 그는 이를 깊이 우려하였고, 이천보(李天輔)가 영의정에서 물러나자 영조에 의하여 중용되어 영상으로 임명되었다. 그가 벽파 김상로를 조정에서 대할 때 항상 싫어하는 기색이었으나 김상로는 감히 말을 못하였다. 1760년 영중추부사(領中樞府事)가 되었고, 이어서 봉조하(奉朝賀)를 받고 기로소(耆老所)에 들어갔다. 그는 기국(器局)이 중후하고 고금의 일에 박통하였으며, 대신의 기풍을 지닌 노론 중의 온건파에 속하였다. 당대의 명필가요 금석학(金石學)의 권위자이기도 하였다. 글씨로는 경주의 〈신라시조왕비 新羅始祖王碑〉, 청주의 〈만동묘비 萬東廟碑〉 등을 남겼고, 저서로는 《지수재집》 15권이 있다. 시호는 문익(文翼)이다.

4. 청백리(淸白吏) 판서공(휘 斗南) 墓 소개 (2006. 9. 27. 태영(군) 제공) 소재지: 경기도 용인시 기흥면 영덕리 하야동 규모: 개석: 115cm* 85cm* 55cm, 비신: 190cm* 65cm* 35cm 대석: 115cm* 50cm* 55cm

소개 : 조선 후기의 문신이며 청백리로 유명했던 탁청헌(濯淸軒) 김두남 (1657효종8 ~ 1715숙종41)의 묘소이다. 안동인. 고려 명상 상락공 김방경의 후손으로 1687(숙종13년) 식년문과(式年文科)에 갑과(甲科)에 급제하고 성균관 전적(典籍), 호조.예조.병조의 좌랑(佐郞), 사간원 정언(正言).헌납(獻納), 사헌부 감찰(監察).지평(持平).장령(掌令), 시강원 문학(文學).필선(弼善), 장악원정(掌樂院正),강원도사, 함경도경시관(京試官), 사은사서장관, 박천군수(博川郡守), 울산(蔚山). 인동(仁同). 양양부사(襄陽府使)등 4개 고을의 수령을 역임하고 안주목사(安州牧使)로 재임시 병으로 임소(任所)에서 사망하였다.

인현왕후 폐비때 성균관에서 오두인, 박태보등 80여명의 신하들과 함께 인현왕후 폐비를 반대하는 글을 올리자 숙종의 노여움을 사 모진 고문을 받기도 했다. 자헌대부 예조판서겸지경연의금부사, 홍문관대제학, 예문관대제학, 지춘추관사, 성균관사, 오위도총부 도총관에 추증되고 1734년(영조10) 8월 청백리에 녹선 되었다. 배위는 고성이씨 합부 전영의정 유척기가 비문을 짓고, 영의정 서지수가 쓰고 전면은 이조판서 조명교가 썼다. 손자는 제주목사, 삼도통제사 김영수(金永綬)이다.

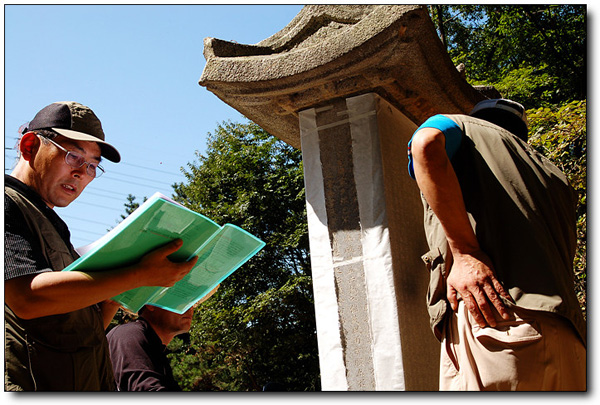

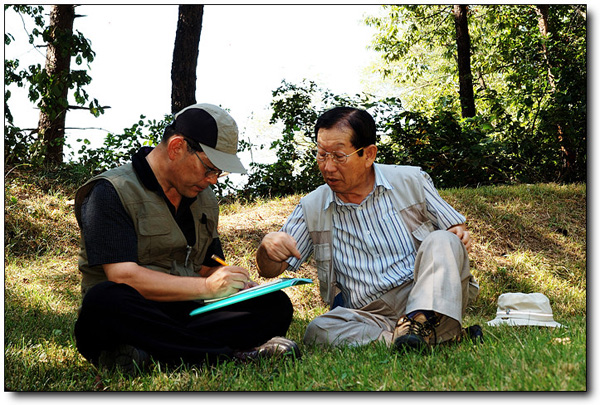

5. 묘비 탁본 대회 (2006. 9. 26. 발용(군) 제공) 지난 일요일(2006. 9. 24) 청백리 김두남 선조님의 묘비 탁본을 위해 묘소에 다녀왔습니다. 다섯 곳의 수령을 역임하고도 먹을 양식이 없었다는 기록이 전해오는 청백리 김두남 선조님. 그 묘비명의 기록조차 따로 전해오지 않는 것을 안타까워하던 태영님의 발의로 선조님의 묘소를 찾았습니다. 탁본을 하여 묘비의 기록을 판독하는 것이 목적입니다.

참석자(무순) : 태영. 항용. 재구. 태우. 발용. 현지에서 만난 분들 : 후손 창회님 내외분과 자제분. 후손 영회님과 두 자제분 및 벌초에 동행하신 여러 며느님.

* 김두남(金斗南) 1657(효종8) ~1715(숙종41) 字는 (일경)一卿, 號 (탁청헌)濯淸軒, 성균관생원, 1687년(숙종13) 식년문과(式年文科)에 갑과(甲科)로 급제하고 헌납(獻納), 장령(掌令), 사련원헌납겸춘추관기주관(司言束院獻納兼春秋館記注官)을 역임하고 자헌대부(資憲大夫)(정2품) 예조판서겸지경연의금부사(禮曹判書兼知經筵義禁府事), 홍문관대제학(弘文館大提學), 예문관대제학(藝文館大提學), 지춘추관사(知春秋館事), 성균관사(成均館事), 오위도총부도총관(吳衛都摠莩摠官), 세손좌빈객(世孫左賓客)에 추증. 1734(영조10) 8월, 청백리(淸白吏)에 녹선되었다.

▲ 휘 두남 선조님 묘소 - 십여 년 전 산 건너편에 계시던 선조님의 묘소를 천장하며 봉분은 만들지 않고 유골은 수습하여 묘비 밑에 모셨다고 합니다.

▲ 탁본에 앞서 예를 고하고....

▲ 본격적인 탁본 준비.

▲ 항용님 - 다년간 전국각지의 선조님 관련 금석문을 탁본해 오신 경력이 빛을 발하는 순간입니다.

▲ 태우님

▲ 태영님 - 탁본하는 중에도 준비해온 선조님에 대한 자료를 읽고 있습니다. 선조님에 대한 자료를 귀로 들으며 탁본을 하니 효과 만점.

▲ 재구님. 태우님 - 한지를 재단하는 중입니다.

▲ 부근에 벌초하러 오셨던 후손 영회님 가족.

▲ 탁본 품평회(?).

▲ 후손 창회님으로부터 묘역 조성경위를 기록하는 태영님.

▲ 탁본을 마치고....

6. 청백리 김두남 관련 시문 소개 (2006. 11. 21. 태영(군) 제공) 가. 金安州一卿斗南 挽 憐君白首赴西州。總爲家貧百口謀。 宦迹乍臨都護府。旅魂旋斷百祥樓。 升沉有數人何與。淸白留名世罕儔。 同甲舊交生死別。不堪隣笛淚雙流。 옥오재집 玉吾齋集卷之四 송상기 [宋相琦, 1657~1723]

본관 은진(恩津). 호 옥오재(玉吾齋). 자 옥여(玉汝). 시호 문정(文貞). 송시열(宋時烈)의 문인. 1684년(숙종 10) 정시문과(庭試文科)에 급제, 수찬(修撰) 등을 지냈다. 1689년 부교리(副校理) 때 기사환국(己巳換局)으로 남인(南人)이 득세하자 낙향했다가 1694년 갑술옥사(甲戌獄事)로 세상이 바뀌어 장령(掌令)이 되었다. 1702년 서장관(書狀官)으로 청나라에 다녀온 뒤 노론(老論)의 중신(重臣)으로서 예조판서 등 요직을 두루 거쳐 이조판서가 되었으나 1718년 민회빈(愍懷嬪)의 시호(諡號) 개정을 반대, 파직되었다가 곧 예조판서에 기용되고 돈령부 판사(敦寧府判事) 등을 지냈다. 1722년(경종 2) 신임사화(辛壬士禍) 때 강진(康津)에 유배되어 그곳에서 죽었다. 학문과 문장에 뛰어났다. 영조 초에 관작이 복구되었다. 문집《옥오재집(玉吾齋集)》이 있다.

나. 士珍宅餞飮安州金使君 一卿 斗南丈南原朴使君直卿襄陽李使君聖珍咸平李使君相甫 瑞章 席上。口占。 親友如星散曉空。同時除邑問誰䧺。 靑州樓閣名關外。峴首風烟冠嶺東。 瘴土莫嫌卑濕地。仙居猶占廣寒宮。 箕山太守偏榮孝。好奉潘輿至樂融。

다. 又占一律。錄奉金使君一卿丈。 關雲極目動新愁。梧葉蟬聲况早秋。 今日朋樽二樂閣。明朝仙舃百祥樓。 千尋粉堞閑鳴柝。十隊紅粧對打毬。 聞說博陵留美政。好將餘化遍玆州。

겸재집 謙齋集卷之十一

* 조태억 [趙泰億, 1675~1728] 본관 양주(楊州). 자 대년(大年). 호 겸재(謙齋).태록당(胎祿堂). 시호 문충(文忠). 1693년(숙종 19) 진사가 되고, 1702년 식년문과(式年文科)에 을과로 급제, 정언(正言) 등을 거쳐 1707년 문과중시(文科重試)에 병과로 급제하였다. 문학(文學) ·교리(校理)가 되고, 1709년 대사성에 올라 통신사(通信使)가 되어 일본에 다녀왔다. 공조 ·예조 참의가 되고, 판결사(判決事)를 거쳐 1721년(경종 1) 경상도관찰사로 나갔다가 호조참판 때 세제(世弟:英祖)의 책봉과 대리청정을 반대하여 철회시켰다.

신임사화(辛壬士禍)를 일으켜 노론을 거세하고 정권을 잡아 이듬해 형조판서가 되고, 공조.호조의 판서로 대제학을 겸하였다. 1724년 영조가 즉위하자 즉위의 반교문(頒敎文)을 작성하고, 우의정에 승진한 뒤 이듬해 좌의정이 되었으나 민진원(閔鎭遠) 등의 논척으로 삭직되었다. 1727년(영조 3) 정미환국(丁未換局)으로 재차 좌의정에 복직된 후 이듬해 병으로 사직하고, 돈령부영사(敦寧府領事)에 전임되었다. 1755년 나주(羅州)의 벽서사건으로 관작이 추탈되었다. 초서(草書) ·예서(隸書)를 잘 썼으며, 영모(翎毛)를 잘 그렸다. 문집에《겸재집(謙齋集)》이 있다.

7. <약봉 유고> 속의 판서공 제문 (2007. 2. 2. 항용(제) 제공) 출전 : 藥峯遺稿卷四 附錄. 祭文[虎賁衞司正金斗南] 嗚呼。追隨少日。年歲差先。叨陪老境。居住相連。一病偶然。天奪斯速。五十情年。一朝永訣。時耶命耶。嗚呼慟哭。惟公寬厚長者。雄偉大度。登庸黃閣。使之展布。古今賢相。豈稱漢唐。大旱雲雨。傅說云亡。國之不幸。民之無祿。嗚呼。位至一品。年過七袠。富貴而壽。人間之福。謝家寶樹。荀氏八龍。皆出公家。傳業無窮。令名終始。人無異言。汾陽之郭。萬石之奮。時値艱危。益思公切。公私之痛。曷有其極。嗚乎。瞻彼藥嶺。謝安東山。風流豪氣。依俙見顔。戀德如吾。忍過西州。奠罷單杯。老淚如流。嗚呼哀哉。尙饗。

<약봉유고의 저자 서성에 대하여> 서성(徐渻) 1558(명종 13)∼1631(인조 9). 조선 중기의 문신. 본관은 대구(大丘). 자는 현기(玄紀), 호는 약봉(藥峯). 대제학 서거정(徐居正)의 현손으로, 해(嶰)의 아들이다. 이이(李珥)·송익필(宋翼弼)의 문인이다. 1586년(선조 19) 별시문과에 을과로 급제하고 권지성균학유(權知成均學諭)가 되었다.

이어 인천부교수(仁川府敎授)·검열·대교(待敎)·봉교(奉敎)·전적을 거쳐, 감찰과 예조좌랑을 지냈다. 병조좌랑을 거쳐 1592년 임진왜란이 일어나자 선조를 호종하다가 호소사(號召使) 황정욱(黃廷彧)의 요청으로 그의 종사관(從事官)이 되어, 함경도로 길을 바꾸었다가 국경인(鞠景仁)에 의하여 임해군(臨海君)·순화군(順和君)·황정욱 등과 함께 결박되어 가토(加藤淸正)에게 가게 되었으나 탈출하였다.

왕의 명령으로 행재소에 이르러 지평·병조정랑·직강(直講)을 역임하고 명나라 장수 유정(劉綎)을 접대하였다. 다시 지평과 직강을 거쳐 삼남지역(三南地域)에 암행어사로 파견되어 민정을 살피고 돌아온 뒤 전수(戰守)의 계책을 아뢰었다. 이로 인하여 제용감정(濟用監正)으로 승진하고, 경상감사에 발탁되었으나 대간의 반대로 내섬시정(內贍寺正)으로 바뀌었다.

그뒤 경상우도감사로 내려가 삼가(三嘉) 악견산성(嶽堅山城)을 수리하고 민심을 진정시켰다. 이어 동부승지·병조참의·비변사유사당상(備邊司有司堂上)·승문원부제조(承文院副提調)를 겸하였다. 다시 병조참의·도승지·황해감사·함경감사가 되었으나 병으로 사직하고 있다가 평안감사로 나아가 당시 평양의 아전들의 환심을 얻었다. 이어 도승지가 되어 경연에서 이항복(李恒福)·이덕형(李德馨)을 신구(伸救)하고, 성혼(成渾)과 정철(鄭澈)을 헐뜯는 정인홍(鄭仁弘) 일파를 배척하다가 왕의 미움을 받았다. 이어 판윤(判尹)으로 비변사와 훈련도감의 제조를 겸하고, 형조판서·병조판서·지중추부사를 거쳐 함경감사로 나갔다. 다시 호조판서로 지의금부사를 겸하다가 경기감사가 되고, 그뒤 우참찬을 거쳐 개성유수가 되었다.

1613년(광해군 5) 계축옥사가 일어나자 이에 연루되어 단양에 유배되었다가 다시 영해와 원주 등지로 옮겨지는 등 11년간이나 귀양살이를 하다가, 1623년 인조반정으로 방환되었다. 이어 형조판서·대사헌·경연성균관사를 겸하고, 1624년(인조 2) 이괄(李适)의 난 때 왕을 호종하고 판중추부사·병조판서 등을 역임하였다.

1627년 정묘호란 때도 왕을 강화도까지 호종하였고, 숭록대부(崇祿大夫)로 승격하였다. 학문을 즐겨 이인기(李麟奇)·이호민(李好閔)·이귀(李貴) 등과 남지기로회(南池耆老會)를 조직하여 역학(易學)을 토론하였고, 서화(書畵)에도 뛰어났다. 영의정에 추증되고 대구의 구암서원(龜巖書院)에 제향되었다. 저서로는 《약봉집 藥峯集》이 있다. 시호는 충숙(忠肅)이다

|