본문

|

|

|

1251(고종 38)∼1309(충선왕 1). 고려시대의 무신. 충렬공(휘 方慶)의 차자이다. 음서(蔭敍)로 산정도감판관(刪定都監判官)을 거쳐 장군이 되었다.

(22세) 1272년(원종 13) 방경을 따라 탐라에서 삼별초를 토벌하고 대장군이 된 뒤, 곧 사재경(司宰卿)에 올랐다. (24세) 1274년 일본원정 때는 지병마사(知兵馬事)로 참가하였고, 진주목사를 지냈다. (27세) 1277년 북쪽 변방이 소란해지자 출정하였고, 이듬해 방경이 무고를 입어 대청도(大靑島)로 유배될 때 백령도에 유배되었으나, 충렬왕의 변호로 풀려났다. (29세) 1279년(충렬왕 5) 대방공 징(帶方公○)이 원나라에 갈 때 원부(元傅)의 아들 정(貞) 등 의관(衣官)자제 25인과 함께 뚤루게(禿魯花)로 다녀왔으며, (32세) 1282년에도 상장군(上將軍)으로 원나라에 다녀왔다. 원나라에 있을 때 고려사람 유주(庾○)가 원나라의 황제에게 고려에 이롭지 못한 일을 건의하자, “너는 금필(黔弼)·자량(資諒)의 후손이 아니냐? 그런데 본국을 그와같이 파괴하려 하느냐.”고 비난하였다. (36세) 1286년 지신사(知申事)로서 삼사사(三司事)가 되었고, 이듬해 동판밀직사사(同判密直司事)가 되었다. (39세) 1289년 만호(萬戶)로서 조정군(助征軍)을 이끌어 요양행성(遼陽行省)에 갔으며, 동계(東界) 방수군(防戍軍)을 조사하고 합단(合丹)의 침입에 대비하였다. (40세) 1290년 합단이 쳐들어오자 이를 연기(燕岐)부근에서 격파하고 죽전(竹田)에 이르러 나머지 적들을 소탕하여, 그 공으로 판밀직사사(判密直司事)가 되고 원나라로부터 궁시(弓矢)·안(鞍)·옥대(玉帶) 등을 상으로 받았다. 이어 판삼사사(判三司事)에서 지도첨의사사(知都僉議司事)가 되었다. 승려 일영(日英)이 한희유(韓希愈)가 모반을 꾀한다고 무고하므로 인후(印侯)와 함께 이를 제거하기 위하여 원나라에 갔으나, 마침 원나라에 갔던 충렬왕이 무고임을 밝혀 한희유가 무사히 귀국하여 중용되자 귀국하지 않았다. 한희유가 죽자 연경에서 7년 만에 돌아와, 찬성사 자의도첨의사사삼중대광(贊成事咨議都僉議司事三重大匡)이 되었다. 충선왕이 즉위하여 이르기를, “대덕(大德) 3년(1299)에 본국의 무뢰한 무리가 장차 난을 꾀하고자 하거늘, 흔이 만호 인후와 더불어 능히 먼저 알고 난을 진정하였으니, 그 공을 가히 상(賞)하여 특히 서용(敍用)할 것이다.”라고 하였다. 아버지를 이어 상락공(上洛公)에 습봉(襲封)되었다. 성품이 활달하면서도 인자하였다고 한다.

참고문헌 高麗史, 高麗史節要. 〈文秀鎭〉

<각종 자료 소개>

1. <김흔장군 연기대첩 사적비> 1) 주요 사진 자료 소개 (2005. 8. 발용(군) 제공)

▲ 연기종친회에서 설립한 연기대첩 사적비(국촌리 7번지)

▲ 앞에 보이는 산이 연기대첩의 전투지인 정화산

(2005. 6. 12. 안사연 탐방시 촬영)

<김흔장군 연기대첩 사적비>

<연기대첩 사적비>(충남 연기군 서면 국촌리 정좌산 아래. 1997년 연기군 종친회 건립. 책자 자료)

2) <김흔 장군 연기대첩사적비 소개> (1) 사적비 제막식 일시 : 1997. 6. 28 (2) 장소 : 충남 연기군(조치원) 서면 국촌리 (3) 주최 : 안동김씨 연기군 종친회 (4) 후원 : 연기군청, 조치원 문화원 (5) 撰者 : 공주대학교 이해준 교수 (6) 書者 : 충렬공 二十三대손 재산 (7) 비문내용 기록 출전 : <김흔 장군 연기대첩 사적비 제막식>(1997. 6. 28) 행사 유인물

3)비문 내용 1. 상부 : 金忻將軍燕岐大捷事蹟碑 2. 하부 : 이곳 대박산 앞 정화산은 고려 충렬왕때 연기대첩의 역사가 살아 숨쉬는 곳이다. 연기대첩은 고려 충렬왕때의 원나라의 반란군이었던 합단적이 고려로 쳐들어와 온 강토를 유린하다가 一二九一년(충렬왕一七) 五월 一일 이곳 연기 정화산에 침입한 것을 격퇴시킨 연기지역에는 역사상 그 유례가 없었던 대승첩이었다. 적의 침입에 고려와 원나라는 연합군을 결성하여 五월 二일 동이 틀 무렵 정화산을 공격하였으나 적이 너무 강력하게 저항하여 우리 군사들이 두려워하고 나아가지 못하였다. 이에 김흔 장군은 "후퇴하는 자는 엄히 참하리라" 하고 앞장서 적의 에봉을 꺾고 진격하여 적을 크게 격퇴시켰다. 정화산 전투에서 패주한 합단적은 남북으로 도주하였다가 오월 팔일 전열을 재정비하여 연주산으로 다시 침략해 왔다. 연주산 전투에서는 한희유장군이 앞장서 적을 공격하여 격퇴하므로써 전후 二년여에 결친 합단의 침입은 종식을 고하였다. 이처럼 연기대첩은 합단적의 유린을 종식시킨 결정적 승전이었음에도 후대에 이 대첩을 기념할 어떤 유적도 남겨 놓지 못하였음은 참으로 아쉬운 일이 아닐 수 없다. 마침 연기대첩에 참여했던 김흔장군은 안동김문의 중시조인 충렬공 김방경의 둘째 아들로 비를 장군의 직계 후손들이 연기지역에 살고 있지는 않지만 연기대첩지의 역사성을 기리고 아울러 방계의 조상을 기리는 깊은 뜻으로 이 비를 새겨 멀리 후세에 전하고자 한다.

一九九七년 五월 일. 공주대학교 교수 이해준 지음. 충열공 이십삼대손 재산 씀. 안동김씨 연기 종친회 세움.

2. 연기대첩비 (충남 연기군 서면 국촌리)

1)사진 소개

1. 건립일시 : 2000. 4. 15. 2. 건립장소 : 충남 연기군 서면 고복리 고복 저수지 상류. 3. 건립자 : 연기군수 홍순규 . 4. 추진위원장 : 조치원문화원장 장영 5. 사실고증 : 연기향토사연구소 고문 김재붕. 6. 글 : 공주대 사학과 교수 이해준 7. 글씨 : 송암 민복기. 8. 조각 : 박대순

2) 대첩비 소개

연기대첩비는 충남 연기군청에서 지난 2000년 4월, 연기군 서면 고복리에 있는 고복저수지 상류에 7천여만원을 투자해 세운 대첩비로서 고려 충렬왕 17년(1291) 5월에 연기지역에 침략했던 원나라 반란군인 합단의 무리를 궤멸시킨 것을 기념하여 세운 승첩비이다. 그리고 그 주변은 총사업비 9억여원을 투자해 부지면적 2천300여평 규모에 잔디광장, 주차장, 화장실, 급수대, 백사장, 파고라 등을 갖춘 공원으로 조성하여 지역주민들의 여가·문화공간으로 큰 인기를 끌고 있다.

3) <연기대첩비문> 소개

연기는 그 땅이 아름다워 걸출한 인물들이 수없이 배출되었고, 오랜 역사의 향기를 더해주는 문화유적들이 곳곳에 남아있는 유서 깊은 고장이다. 이 같은 연기의 역사와 전통은 이 땅 위에서 오랜 역사와 함께 한 연기사람들의 땀과 눈물이 만들어낸 값진 유산물이다. 그 중에서도 특히 연기지역은 충효열의 정신과 인맥이 끊임없이 이어진 곳으로 널리 알려져 있다.

이같은 충효열의 정신사적 전통은 저 멀리 백제 멸망 직후 국보106호 국보108호, 석불비상을 조성하였던 백제 유민들의 염원에서 비롯되기도 하였을 것이고, 국난을 당했을 때 나라를 위하여 자신의 목숨을 아낌없이 바쳤던 수많은 이 지역의 충절 인물들이나, 각 가문에서 배출된 효자, 열녀, 열부의 행적이 바로 그러한 전통을 무르익게 한 원천이었으리라.

어디 그 뿐이랴! 또 하나 연기 사람들이 자랑하고 자랑할 커다란 역사의 흔적이 우리 앞에 그 웅대한 자태를 드러내고 있으니 그것은 바로 연기대첩의 역사요, 정신이라 할 것이다.

연기대첩은 고려시대 대표적인 역사서인 고려사와 고려사절요에도 상세하게 전하는 역사적 사건으로, 고려 충렬왕 17년(1291) 5월 연기지역에 침략했던 원나라 반란군인 합단의 무리를 궤멸시킨 대승첩이었다.

합단의 군대는 고려 충렬왕 16년(1290) 5월, 고려의 동북면 지역으로 쳐들어와 함경도와 강원도, 경기도를 차례로 유린 약탈과 살상의 아수라장으로 만들었다. 합단적은 이어 원주와 충주로 진출하였다가 이곳에서 지역민들의 치열한 저항에 직면하여 상당한 타격을 입고 진로를 바꾸어 결국 우리고장 연기에까지 이르게 되었다.

합단적이 우리 연기땅에 발을 내디딘 것은 충렬왕 17년(1291) 4월로 이들은 당시 연기 서면 쌍전리의 ♠정좌산에 주둔하면서 삼남지역으로의 진출을 도모하였으니 참으로 이는 우리 역사상 임진왜란에 버금가는 일대 국난이 아닐 수 없었다.

이러한 합단적을 무찌르기 위하여 고려의 한희유, ★김흔, 인후 등 삼장군과 원나라의 연합군은 5월 1일 밤 은밀히 목천을 출발, 적의 예상을 뒤엎는 강행군으로 이튿날 새벽 동이 틀 무렵 ♠정좌산에 도착, 합단적을 포위하고 총공격을 개시하였다. 그러나 적의 저항과 반격도 만만치 않아 고려군의 공격이 부진하였다.

이에 ★김흔장군은 장졸들에게 후퇴하는 자는 결코 용서하지 않겠다고 독전하니, 이석과 전득현이 앞서 나가 적의 선봉을 목 베고 이에 힘을 얻은 전군이 합세하여 총공격을 감행하자 합단적은 퇴각하기 시작했다.

고려군은 달아나는 적을 공주 금강까지 추격하니 쓰러진 시체가 30여리에 이르고 물에 빠져 죽은 자 또한 헤아릴 수 없이 많았다. 이날 하루의 전투로 적의 주력은 거의 궤멸되고 날랜 기병 천여기가 강을 건너 도망갔을 뿐이었다.

그로부터 7일 후인 5월 8일에 ♠정좌산 전투에서 패퇴하여 강을 건너 도망갔던 합단적은 다시 전열을 가다듬어 남면 ♠원수산 방면으로 공격해 왔다. 이때 적중에는 백발백중으로 활을 잘 쏘는 자가 앞에 버티고 있어 군사들이 겁을 먹고 진격하지 못하였는데 이것을 본 한희유 장군이 긴 창을 겨누고 말을 달려 적진으로 돌진하여 활 잘 쏘는 자를 잡아서 한 칼에 참하고, 그 머리를 창에 꿰어 적에게 보이니 적의 기세가 크게 꺽였다. 이틈에 전군이 일제히 공격하니 적은 말과 무기를 버리고 달아나 버렸다. 그로부터 완전히 전의를 상실한 합단적은 6월 5일 단적 580여명이 한희유 장군에게 투항함으로써 전후 2년에 걸친 합단적의 침입은 우리 연기 땅에서 종말을 고하게 되었다.

이와 같이 연기대첩은 고려에 침입한 합단적으로 하여금 다시는 전세를 회복할 수 없도록 완전 섬멸하여 일대 국난을 극복한 역사적 전투였으며 대첩이었다. 만일 연기대첩으로 합단적을 궤멸시키지 못했다면 가깝게 충청도 내륙은 물론 전라도, 경상도 지역도 그들의 말발굽 아래에서 온전하지 못하였을 것이다.

그럼에도 연기대첩은 후대의 역사기록에서 소홀하게 취급되었고 대승첩을 기념할 어떠한 유적도 연기땅에는 남아 있지 않은 실정이다. 더욱이 700여년의 오랜 세월이 흐르는 동안 이 숭고한 연기대첩의 사실마저 올바르게 기억하는 사람이 드물고 다만 ♠정좌산 부근의 창고개 전승골 군량골 이라든가 ♠원수산의 장군바위와 항서바위 등의 지명과 구전만이 당시 외적을 맞아 의롭게 싸웠던 연기현민들과 고려군의 용맹충절 흔적을 아스라하게 느끼게 할 따름이다.

뒤늦었지만 이를 아쉬워하는 연기군민들은 뜻을 모아 잊혀져 가는 연기대첩의 역사를 바로 알리고 그 거룩한 뜻을 후세에 기리고자 이 기념비를 건립하게 되었다.

우리는 이곳을 찾는 수많은 연기군민들이 연기대첩 당시의 용전과 충절 정신을 올바르게 계승하여 충효열 정신으로 뭉쳐진 도덕적 인간상이 현대와 미래의 연기군민상으로 정립되기를 기대한다.

연기대첩비건립추진위원회

건립자 : 연기군수 홍순규 . 추진위원장 : 조치원문화원장 장영 사실고증 : 연기향토사연구소 고문 김재붕. 글 : 공주대 사학과 교수 이해준 글씨 : 송암 민복기. 조각 : 박대순 건립일시 : 2000년 4월 15일

3. <연기대첩비에 관련한 자료 종합> (2005. 7. 3. 주회(안) 제공)

1)연기대첩비 관련 연구

연기대첩비는 1995년 <연기대첩연구>, 1997년 <충렬공의후예들> 책자가 간행되었고, 1997년 연기군 서면 국촌리 정좌산 아래에 <김흔장군 연기대첩비> 건립, 2000년 연기군 고당저수지 군립공원에 거대한 <연기대첩비>가 건립되었는데, 이 안에 김흔 장군에 대한 기록이 자세하다.

이러한 일련의 작업에 연기군 향토사학계, 공주대학교 역사학자 이해준, 윤용혁 교수 등 공주대학교 박물관팀, 당시 연기군 안동김씨 종친회장 金海演(안렴) 등 연기군 안동김씨종친회에서 중추적 역할을 맡았다.

2)<연기대첩연구> 책자 내용 소개

■<연기대첩연구>의 책자 배본에 즈음하여 (1995.3, 김해연)

지난 3년동안 연기대첩에 대하여 연기군의 용역으로 공주대학교 박물관에서 연구조사한 결과를 <연기대첩연구> 라는 제목으로 한 책자에 묶어서 여러 종친에게 배분해 드리게 된 점 감사히 생각합니다.

이 대첩에 대해서는 고려사, 고려사절요등 正史에도 나와 있지만 이번 조사연구로 더욱 자상한 점을 알 수 있게 되었으니 다행스러운 일일뿐 아니라 학자 중에는 大捷이 아니고 勝捷이라는 이도 있었지만 이번 기회에 완전하게 大捷으로 확립되었으니 더욱 더 다행스러운 일이 아닐 수 없습니다.

燕岐大捷(연기대첩)에 대해서는 우리문중 족보에도 나타나 있는 바 고려의 상장군이시며 충렬공의 둘째 아드님이신 흔 할아버님으로 700여년 전에 몽고 및 합단적의 수차에 걸친 침공으로 급기야 나라가 위급 지경에 이르러 충렬왕께서는 강화도로 피난길에 있을 때 이곳 연기 正佐山에서 적을 완전 섬멸, 두 번 다시 침공 못하도록 종지부를 찍은 대첩의 구국명장 이었음에도 8.15해방후 우리나라 역사에 7대 대첩이 분명한데 6대 대첩만을 국사에 편찬 학교역사 교육에 시행하였고 정부에서는 大捷地마다 성역화해서 구국충절을 다한 용장들에게 빛난 얼을 천추만대 받들게 하고 있으면서도 유독 연기대첩은 삭제되어 그 날의 빛을 잃고 금일에 이르렀다 함은 우리들 온 후손된 자의 성의 부족과 한 시대의 인물고갈이라는 점에서 개탄하지 아니할 수 없습니다.

천우신조로 지난 93년에 만시지탄은 있으나 우리군 종친회에서 이 사실을 알고 온 종친이 성과 열을 한데 모아 우리나라의 역사적 사실을 만 천하에 밝히고자 노력해 온 결과가 책자로 발간되며 국내 요처에는 물론이고 우리 문중 가가호호마다 보물 가보로 모시게 된 점 감개무량하게 생각됩니다.

이는 오로지 여러 종친들의 물심양면의 끊임없는 협조의 결과라는 점에서 더욱 감사드리는 바이오니 배분에 유루 없으시기 바라옵니다. 1995년 3월 안동김씨 연기군종친회장 해연 배상

■ <연기지역의 충렬공 후예들> (1997.5, 김해연)

발간사

역사란 후대에 교훈을 줄 수 있을 때 그 가치가 인정되고 소중한 것이지, 후대에 아무런 교훈을 주지 못한다면 이는 나무렇게나 낙서한 雜記에 불과한 것이리라. 무릇 국가에는 國史가 있고, 가문에는 宗史가 있고, 개인에게는 一生史가 있게 마련이다.

우리 안동김문 특히 연기지역에 삶의 터전을 마련한 선조님들께서 어떤 이유, 어떤 경로를 따라 이곳에 정착하게 되었는가? 그리고 우리 선조님들의 삶의 발자취는 어떠했으며 그 후손인 우리는 선조님들의 거룩하고 숭고한 뜻을 얼마나 소중하게 계승 발전시켜 왔는지를 조명해 보고 종친 모두가 반성할 부분과 더욱 승상할 부분이 무엇인가에 대하여 문제의식을 같이 공유하고, 고민해 보고자 이 소책자를 발간하기에 이른 것이다.

돌이켜 보건대 연기지역에서 오늘을 살고 있는 우리 종친 모두는 참으로 부끄러움을 떨쳐버릴 수 없을 것 같다. 왜냐하면 우리 선조중의 한 분인 충렬공 할아버지의 둘째 자제분인 흔자 할아버지께서는 고려말 장군으로서 원나라 합단적이 압록강을 건너 침범하여 연기지역까지 침노했을 때 지금의 서면소재 정좌산 대첩에서 섬멸함으로써 나라에 큰 공을 세우신 사실이 <고려사열전>에 생생하게 기록되어 있음에도 불구하고 그때로부터 700여년이 지난 오늘날까지 역사 속에 사장된 채 빛을 보지 못하고 있었다는 사실이 밝혀졌기 때문이다.

만시지탄은 있으나 연기군 문화원장, 연기군 노인회장등 지역에 뜻있는 분을 비롯한 종인 모두가 인식을 같이 한 바탕 위에서 학계와 관계 요로에 문제를 제기하게 되었고, 30여년 전 사학자인 재붕 종친이 연기군지에 발표한 논문과 <고려사> 정사를 근거로 1993년 공주대학교 역사학자 이해준, 윤용혁 교수 등에게 역사적 기록과 현장조사 등을 통한 객관적인 연구를 의뢰하였고 이미 여러 종친께서 소장하고 계신 <연기대첩 연구>라는 논문집을 발간하게 되었다. 이와 같은 각고의 노력으로 이제 국가예산을 할당받아 흔자 할아버지의 대첩지를 성역화하는 기초 작업을 결정하기에 이르렀다.

또 우리 안동김문은 충렬공의 후예들로 충렬공 12대손인 진천공(=김완) 할아버지께서 소정면 운당리에,

충렬공 현손인 전서공(=김성목) 할아버지께서 전의면 양곡리에,

충렬공 11대손인 진사공(=김함) 할아버지께서 금남면 봉기리에,

충렬공 14대손인 용양위부호군(=?) 할아버지께서 금남면 달전리에 각각 낙향, 정착하신 이래 그 후손들이 번성하여 지금은 조치원을 비롯한 전의면, 소정면, 동면, 금남면 등지에 대단위 집성촌을 이루고 살게 되었던바, 이와 같은 사실이 흔자 할아버지의 대첩지라는 이유가 정착의 큰 동기가 되었음이 밝혀지게 된 것이다.

이에 우리 연기군 종친회에서는 이러한 사실과 종친들이 삶의 발자취를 모으기 위하여 공주대학교 사학과 이해준 교수에게 사적 고증과 사실 기록의 정리를 부탁하였고, 마침내 그 결과가 <연기지역의 충렬공 후예들> 이라는 연기지역 宗史로 발간되게 되었다.

이 책을 펴내기까지, 4년여 기간동안 수백년 동안이나 여기저기 흩어져 있던 자료와 유적지 그리고 유물 등을 찾아 조사 분석하고 고증을 통해 연구해 주신 이해준 교수와 그 자료조사, 정리를 도와준 학생제군께 연기지역 종친 모두는 깊은 감사를 드린다.

또 연기대첩 연구를 시작한 이래 오늘까지 자신의 일처럼 성과 열을 다해 주신 연기군 문화원장 장영 선생, 연기군 노인회장 이상은 선생과 임영수 박물관장에게도 감사드리는 바이다.

특히 전서공파 在山 종인은 이 책자를 편집하는데 소요된 재원 500만원을 흔쾌히 부담하면서 전국에 거주하는 전서공 후손에게는 한 분도 빠짐없이 배부토록 요청한 바 있어 더욱 감탄하지 않을 수 없다. 전서공 제종친들께서는 재산 종인에게 특별한 감사를 표해주기 바란다.

한편 이 결실을 맺기까지 개인적 일들을 물리치고 물심양면으로 헌신한 연기지역 종친회 총무 은회 종친을 비롯한 각지역 이사님들께도 깊은 감사의 말씀을 전한다. 이 지면을 통하여 우리 종친 모두에게 호소하고자 하는 것은 자랑스러운 선조님들의 숭고하고 거룩한 얼과 정신을 이어받아 숭조사상과 그 위업을 계승발전 시키는 데 배전의 노력과 정성이 모아지기를 간곡하게 당부드리는 바이다.

우리 안동김문은 예부터 이 나라 이 민족을 위해 크고 작은 많은 일을 하셨고 충신의 가문이었음을 다시한번 생각하면서 우리의 자긍심을 더욱 고양시켜 나가기 위해 모처럼 단합된 우리 종친간의 우애와 협력 정신이 자자손손에 길이 전해지기를 간절히 기원하면서 종친제위에 간곡하게 호소해 두고자 한다.

이 조그만 사업이 우리 종친 모두의 자긍심을 고양시키고 종친의 소중함을 크게 발현시키는 원동력이 되고 단합하는 계기기 되기를 진심으로 기원한다. 1997. 5 안동김씨 연기군종친회 회장 김해연 배

4. 시 소개

<안동영호루에 게시된 현액> (2007. 10. 3. 태영(군) 제공)

<登福州映湖樓> (안동 영호루에 올라서) (2001. 4. 1. 영환(문) 제공) 十載前遊入夢淸 옛날 놀던 일 꿈에서도 선명터니 重來物色慰人情 다시 오매 풍경이 내 맘을 위로하네. 壁間奉繼嚴君筆 벽에 걸린 아버님글 이어 쓰노니, 堪言也愚兒萬戶行 부족한 아들 만호 걸음이 부끄럽네.

<登福州映湖樓> (안동 영호루에 올라서) (2005. 3. 안사연 종합 해석문) 十載前遊入夢淸 10년 전 놀던 일 꿈에도 선명터니, 重來物色慰人情 다시 오매 풍경이 내 맘을 위로하네. 壁間奉繼嚴君筆 벽에 걸린 아버님글에 이어 쓰노니, 堪言也愚兒萬戶行 어리석은 아들의 만호 걸음이 부끄럽도다.

5. <신증동국여지승람 내 기록 내용>

가. 3권 기록 내용 (2003. 4. 25. 윤만(문) 제공)

▣ 제3권 p96<연기현 산천(山川) ; 김흔(金忻)> --원수산(元帥山) : 현 남쪽 5리에 있다. ○ 고려 충렬왕(忠烈王) 17년에 합단(哈丹)이 침범해 왔다. 왕이 구원병을 원(元) 나라에 청하니, 세조(世祖)가 평장사(平章事) 설도간(薛闍干)을 보내어 군사를 거느리고 와서 돕게 하고, 왕이 한희유(韓希愈)ㆍ김흔(金忻) 등으로 하여금 3군(軍)을 거느리고 원 나라 군사와 함께 합단의 군병과 더불어 본현 북쪽 청주 경계에 위치한 정좌상(正左山) 아래에서 싸워 크게 이기고 공주 웅진까지 추격하니, 땅에 깔린 시체가 30여 리까지 연하였으며, 벤 머리와 노획한 병기 등은 이루 헤아릴 수 없었다. 이래서 세속에서 지금까지도 그 군사가 주둔하였던 곳을 원수산이라 부른다

▣ 제3권 p426<안동대도호부 인물 고려(高麗) ; 김흔(金忻)> --김흔(金忻) : 방경(方慶)의 아들이다. 음보(蔭補)로 산정도감 판관(刪定都監判官)에 뽑히고, 세 번 영전(榮轉)하여 장군(將軍)이 되었다. 아버지를 따라 탐라(耽羅)를 쳐서 승첩(勝捷)하고 대장군에 임명되었다. 또 일본 정벌(日本征伐)에 나가서 공(功)을 세워 진국상장군(鎭國上將軍)에 임명되었다. 벼슬이 도첨의사사(都僉議使司)에 이르고, 삼중대광(三重大匡)에 가자(加資)되었으며, 승습하여 상락공(上洛公)에 봉직되었다.

나. <인물조. 이웅재 서> 기록 내용 (2011. 2. 15. 은회(익) 제공)

출전 : [新增東國輿地勝覽 卷24. 慶尙道 安東大都護府 人物條]

원나라의 반란군이었던 합단군(哈丹軍) 격퇴에 공이 많았던 김흔(金忻)

이 웅 재

김흔(金忻;1251-1309)은 안동김씨의 중시조인 김방경(金方慶)의 둘째 아들로 신라의 끝임금 경순왕의 10세손이다. 아버지의 덕으로 과거를 거치지 않고 음보(蔭補)로 산정도감 판관(刪定都監判官)에 뽑히고, 세 번 영전(榮轉)하여 장군(將軍)이 되었다. 아버지를 따라 탐라적(耽羅賊; 三別抄)을 쳐서 승리하게 되자 대장군에 임명되었다. 또 일본 정벌에 나가서 공을 세워 진주목사(晋州牧使)가 되었다.

충렬왕 5년(1279)에 원나라에 독로화(禿魯花; 원나라 宿衛를 위해 인질로 보낸 왕족이나 귀족의 자제)로 들어가 있을 때였다. 당시 우리나라 사람이었던 유주(庾賙)가 황제에게 말하기를, 고려의 군사들로 하여금 일본을 정벌케 하고 아울러 군량 20석을 준비하도록 한 일이 있었다. 김흔은 그에게 자기의 고국을 그처럼 못쓰게 만들려고 하느냐고 꾸짖기도 하였다.

그 후 김흔은 아버지의 관직을 계승하는 등 여러 관직을 거쳐 첨의참리(僉議參理; 僉議府는 충렬왕 때 中書門下省을 고친, 국가의 행정을 총괄하던 관청명이고 그 參理는 종2품 관직임)가 되었다.

충렬왕 16년(1290년)에는 원나라의 반란군이었던 합단(哈丹)이 쳐들어와 온 강토를 유린하였는데, 이때 방수만호(防守萬戶) 정수기(鄭守琪)는 합단군이 철령(鐵嶺)에 이르려 하자 겁을 집어먹고 도망쳐 버렸다. 그런데 철령의 길은 좁아서 겨우 한 사람씩밖에 지나다닐 수 없었던 때문에 적들은 말에서 내려 한 줄로 산길로 올라오느라고 고생하다 보니, 그러지 않아도 멀리까지 원정을 나온 처지이기에 군량미도 바닥이 나서 제대로 먹지도 못한 터수라서 기진맥진한 상태였었다. 그런데 정수기가 내버리고 간 식량 덕분에 기운을 차리고 고개를 넘어 교주도(交州道; 지금의 강원도)로 물밀듯이 쳐들어왔다. 이에 김흔으로서도 어쩔 도리가 없어 적과의 교전을 피해 달아나는 바람에 양근성(陽根城; 지금의 楊平)이 드디어 함락되고 말았다.

이때 황제는 설도간(薛闍干)을 고려로 파견하여 합단군을 토벌하게 했는데, 김흔이 우장군으로 그와 함께 목주(木州; 木川, 지금의 天安)에 주둔하고 있었다. 나졸(邏卒) 고문려(高文呂)가 적들이 연기현(燕岐縣)에 주둔하고 있다고 보고하였다. 이에 김흔은 목노적(木奴赤) 등으로 하여금 정찰하도록 하였다. 아울러 밤중에 군사들을 목주로부터 이동시켜, 동이 틀 무렵 연기에 이르렀다. 적들은 정좌산(正左山) 아래 진을 치고 있다가 여러 군사가 갑자기 포위하자 크게 놀라 험준한 산 위로 올라갔다. 이를 양면에서 협공을 하니 적들은 말을 버리고 달아나 숲속의 나무 사이에 숨었다. 그러나 아군의 선봉 2명이 화살을 맞아 쓰러지는 바람에, 군사들이 두려워하여 더 이상 전진하지를 못하였다. 김흔이 꾸짖어 명하였다.

“감히 후퇴하는 자가 있으면 베어 죽이겠다.”

이에 보병 500명이 앞을 다투어 올라가서 죽음을 무릅쓰고 싸웠다. 이석(李碩)과 전득현(田得賢) 등이 돌진하여 적의 선봉을 섰던 장사(壯士) 2명을 베고 그 여세를 몰아 함성을 지르면서 대군과 협력하여 공격을 하니 적들이 놀라 무너져 달아났다. 적들을 추격하여 공주강(公州江)에 이르니 적의 시체가 30여 리에 걸쳐 깔렸고 물에 빠져 죽은 이들도 부지기수였다. 적들 중에는 정예부대인 기병 천여 명만이 강을 건너 도망쳤을 뿐, 그들이 데리고 다니던 부녀자, 의복, 말안장, 보물, 그릇 등을 수도 셀 수 없을 만큼 노획하고 임금에게 승전을 보고했다.

왕은 또 김흔을 죽전(竹田)에 보내어 나머지 적들을 추격하여 소탕하게 하고 그 공으로 판밀직사사(判密直司事)에 임명하였다. 그리고 원나라 황제로부터는 활과 화살·안장·옥대(玉帶)․은(銀) 1정(錠) 등을 상으로 받았다. 이어서 판삼사사(判三司事)로 승직되었다가 얼마 후 다시 지도첨의사사(知都僉議司事)가 되었다 . 그런데 승려 일영(日英)이 합단군을 격퇴할 때 함께 공을 세웠던 한희유(韓希愈)가 모반을 꾀한다고 무고하므로 만호 인후(印侯), 밀직 원경(元卿)과 함께 군대를 출동시켜 한희유를 붙잡아다가 좌승(左丞) 합산(哈散)에게 문초케 하였다. 합산은 왕과 함께 흥국사(興國寺)에서 닷새 동안이나 그를 국문하였으나 그는 끝내 자복하지 않았고 그를 무고했던 일영도 도망가 버렸다.

충렬왕은 이 사건이 원나라에 알려지지 않도록 하기 위하여 인후 등에게 부탁하였으나 인후, 김흔 등은 원나라에 가서 이 사건을 알리게 되었다. 왕도 또한 사신을 원나라에 보내어 한희유의 죄가 무고(無辜)임을 판명케 하였다. 그리하여 자칫 곤경에 빠질 뻔하였으나 때마침 대사령(大赦令)이 내려 김흔 등도 죄를 면하게 되었고, 아버지의 상을 당하게 되어 한때 귀국하여 복상(服喪)을 마치고는 다시 원나라로 갔다. 당시 한희유는 귀국하여 재상으로 중용되었으므로 김흔은 귀국하지 않고 연경(燕京)에서 7년여를 머물러 있었다. 한희유가 죽고 난 뒤, 찬성사자의도첨의사사(贊成事咨議都僉議司事)에 임명되고 삼중대광(三重大匡)의 작위를 더하게 되었으며 아버지의 뒤를 이어 상락공(上洛公)으로 봉하여지자 드리어 본국으로 돌아오게 되었다. 그러나 아버지의 유언에 따라 만호(萬戶)의 관직은 사양하여 형의 아들인 김승용(金承用)에게 돌아가도록 하였다.

충선왕이 즉위하자 왕은 교서를 내려 “대덕(大德) 3년(1299)에 본국의 무뢰한 무리가 장차 난을 꾀하고자 하거늘, 김흔이 만호 인후와 더불어 능히 먼저 이 사실을 알고 난을 진정하였으니, 그 공을 가히 상(賞)하여 특별히 높은 관직에 등용할 것이다.”라고 하는 등 총애를 받았으나, 충선왕 원년에 59세로 죽어서 더 이상의 영화를 누리지 못했다.

김흔은 성품이 활달하면서도 인자하였으며, 특히 친척 가운데 곤궁한 사람들을 잘 보살펴 주었다고 한다.

6. <동사강목>내 자료 (2003. 8. 28. 태서(익) 제공)

(1)임오년 충렬왕 8년(원 세조 지원 19, 1282) 11월 사절을 여러 도에 파견하여 다시 전함을 수리하였다. 원나라에서 일본을 다시 토벌하려 하여 사신을 보내와 전함을 수리하라 하였다. 그리하여 송분(宋?) 등을 경상ㆍ전라ㆍ충청ㆍ서해 4개 도에 파견하여 공사를 감독하였다. 원나라에서는 또 저강(楮? 지폐(紙幣)) 3천 정(錠)을 보내어 전함을 수리는 경비에 충당하였다. 당초에 우리 나라 사람 유주(庾?)가 원주에게, “오랑캐를 시켜서 오랑캐를 토벌하는 것이 중국의 사정이오니 고려 군대로 일본을 토벌하게 하고 고려가 군량 20만 석을 준비하게 하소서.” 하니, 원주가 이를 허락하였다. 독로화(禿魯花)김흔(金?) 등이 주(?)에게, “네가 검필(黔弼)과 자량(資諒)의 후손이 아니냐? 그런데 나라를 이렇게 망하게 해놓느냐?” 하니 주는, “너희 나라 임금은 흙으로 빚어 만든 불상이나 마찬가지다. 윤수ㆍ이정ㆍ박의ㆍ양선대(梁善大) 등이 백성에게서 긁어들인 것만 해도 군량을 준비하기에 충분할 것이다. 나는 간신을 제거하고 삼한(三韓)을 바로잡기 위함이다.” 하였다. 또 간성(杆城) 사람 송번(宋蕃)이란 자가 원나라에 말하기를, “고려의 동계(東界)와 서계(西界)가 조정에 귀속되었으나 그 토지는 아직까지 고려 사람이 소유하고 있는데, 그 면적을 따진다면 그것만 가지고도 4만 석은 충분히 될 것이니, 그것으로 군량에 충당하소서.” 하여 원나라에서 사람을 보내어 이를 요청하였다. 왕이 재신과 추신을 불러서 계책을 물으니 대답하기를, “지난번에 유주가 20만 석을 내놓을 것을 요청했는데 집집마다 거두어들인다 하여도 가까스로 4분의 1밖에는 되지 않습니다. 여기에다 4만 석를 추가한다면 어떻게 마련할 수 있겠습니까?” 하였다. 왕은 조인규를 보내어 군량의 액수를 경감해 줄 것을 요청하니, 원주는, “정말 할 수 없다면 힘이 자라는 대로 하라.” 하였다.

(2)신묘년 충렬왕 17년(원 세조 지원 28, 1291) ○ 설도간이 군대를 거느리고 남쪽으로 내려가는데 인후 등을 보내어 삼군(三軍)을 거느리고 따르게 하였다. 이때 적이 동쪽 길로 차츰차츰 남도로 내려갔다. 설도간 등이 군대를 거느리고 뒤를 쫓다가 와서 왕을 보고나서 홍자번에게, “당신은 대신이 되었으니 재정과 식량 사정을 다 알고 있을 것이오. 우리가 가는 대로 공급해주오.” 하고, 곧 대군을 끌고 금령(金嶺)지금의 용인현(龍仁縣) 동쪽 30리에 있다 에 이르러 인후를 중익만호(中翼萬戶)로, 한희유(韓希愈)를 좌익만호(左翼萬戶)로, 김흔(金?)을 우익만호(右翼萬戶)로 삼아서 군대를 출동시켰다.

(3)정미년 충렬왕 33년(원 성종 대덕 11, 1307) ㆍ김흔(金?)을 자의도첨의(咨議都僉議)

(4)기유년 충선선효왕(忠宣宣孝王) 원년 (원 무종 지대 2, 1309) 추7월김흔(金?)이 졸하였다. 흔은 성품이 인자하여 남을 사랑하였으며 더욱 친척 가운데에서 곤궁한 자를 구휼(救恤)하였다. 김흔은 김방경(金方慶)의 아들로 김방경이 삼별초(三別抄)를 정벌할 때 제주도까지 따라가 그 평정에 공을 세웠으며, 뒷날 귀화한 몽고인 인후(印侯)가 찬성사(贊成事)한희유(韓希愈)와 사혐이 있어 그를 역모로 몰아 죽이려고 할 때, 이에 동조하여 한희유를 고문했으나 불복하므로, 형세가 불리함을 깨닫고 인후 등과 같이 원으로 피해 가 있었는데 충렬왕이 죽자 귀국하여 중직을 맡았다.

7. 중국 관련 자료 (2005. 1. 10. 주회(안) 제공)

충렬공께서는 위득유, 노진의 등에 의한 무고사건으로 홍다구에 의한 심한 고문과 대청도 유배를 당하고 67세때 1278년 7월초에 장순룡과 함께 상도(개평부)에 도착하여 무고사건에 대한 해명후 충렬왕 일행과 함께 연도(대도,북경,대명부)를 거쳐 동경(요양)을 거쳐 9월초에 고려에 돌아 오셨습니다. 이때 둘째아들 김흔도 백령도에 유배되었다가 아버지와 함께 원나라에 다녀 오셨습니다.

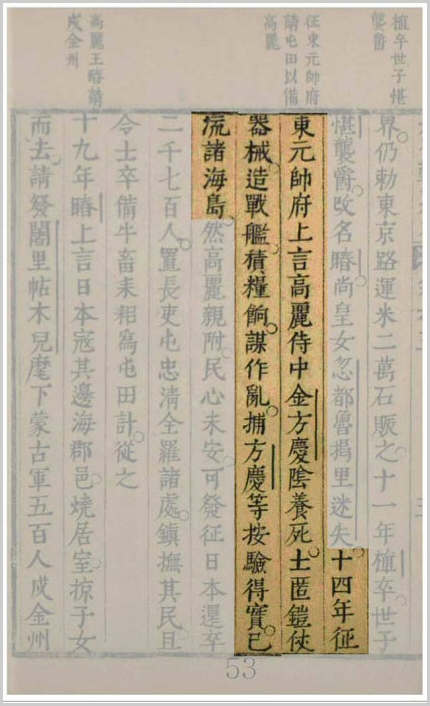

■《고려사》 제28권 - 세가 제28 > 충렬왕 1 >

충렬왕 무인 4년(1278)

임인일에 왕이 봉은사에 가서 흔도, 홍다구와 더불어 김방경과 그 아들 김흔을 문초하였다.

2월 병진일에 왕이 흔도, 홍다구를 흥국사에 모이게 하고 김방경을 문초하였으나 죄를 시인하지 않았으므로 김방경을 대청도에, 김흔을 백령도에 귀양 보내었다.

경신일에 왕이 궁궐 내에서 친히 기도를 드렸다.

계해일에 장군 인후를 원나라에 파견하여 김방경을 귀양 보낸 것을 보고하였다.

임인일에 황제가 해동청(매) 한 연(連-한 쌍)과 부마 금인(駙馬金印)과 말 안장을 주었다. 왕이 동궁(東宮)에서 전송연의 술을 마시었다.

계묘일에 왕이 하직하고 귀국하게 되었는데 황제는 겁설(숙위의 뜻) 단안(丹安), 독구(禿丘)로 하여금 북경까지 전송하게 하였다.

또 탈탈아 등 세 명의 관원을 보내 동문 밖에서 전송하게 하였으며 김방경에게 명령하여 왕을 따라 귀국하라 하였다. 황태자 역시 사람을 보내 전송하였으며 황자 탈환(脫歡), 황녀 망가대도 모두 이르렀다. 여러 관원들이 달달(達達)의 노래와 춤으로 왕을 위로하면서 술잔을 권하니 왕은 홀적 가운데서 노래를 잘 하는 자를 시켜 감황은곡(感皇恩曲-은덕을 감사하는 곡조)을 불러서 답례하였다.

■《고려사》 제104권 - 열전 제17 >

그래서 왕이 드디어 원나라로 떠나 가게 되었는데 도중에 황제의 지시로 김방경의 부자와 위득유, 노진의 등도 왕을 따라서 오도록 하라고 하였으므로 왕이 장순용을 보내 김방경을 소환하였다.

김방경과 김흔이 귀양 갔던 섬에서 되돌아 오니 사람들이 눈물을 흘리고 그들의 손을 만지면서 “오늘 또다시 시중(즉 중찬)부자의 얼굴을 볼 수 있으리라고는 기대하지도 못하였다”고 말들 하였다.

노진의는 요가채(姚家寨)에 이르러 혓바닥이 헐어서 갑자기 죽었는데 임종시에 말하기를 “나는 위득유 때문에 이 지경이 되고 말았다 ”라고 하였다. 위득유가 이 말을 듣더니 잠도 자지 못하고 음식도 먹지 못하고 항상 하늘을 우러러보면서 한숨만 지을 뿐이었다.

황제는 왕에게 말하기를 “김방경을 고발한 자들은 모두 죽었으니 이미 상대해서 송사를 진행할 만한 대상이 없을 뿐더러 나도 이미 김방경의 죄가 없다는 것을 알게 되었다”라고 하면서 그 길로 김방경을 용서해 주고 왕을 따라 귀국하라고 하였다.

■<고려사절요>

무인 4년(1278), 송 제병(帝昺) 상흥(祥興) 원년ㆍ원 지원 15년

○ 장순룡과 백거가 원 나라에서 돌아오다가 도중에서 왕을 뵙고 아뢰기를, "다구가 황제께 군사 3천 명을 더 보내 달라고 청하여 그 중 2천 5백 명이 이미 압록강을 건넜는데, 황제가 왕이 아뢴 것을 허락하여 도로 철수하게 명하였으며, 다구가 또 전라도에 탈탈화손(脫脫禾孫)을 두도록 청하였는데 황제가 허락하지 않았고, 또 칙명으로 김방경 부자와 득유ㆍ진의 등이 왕을 따라 조정에 들게 하여 대질 변명하게 하였습니다." 하였다.

왕이 따라가는 신하들에게 의논하니, 이분희와 이습이 아뢰기를, "흔도와 다구가 원래 이 일을 따지기를 싫어하였으니, 지금 비록 성지(聖旨)를 가지고 말하더라도, 그들은 필시 칙명의 문서가 없다 하여 듣지 않을 것인즉, 조정에 들어가서 다시 청한 후에 부르는 것이 좋겠습니다." 하니, 모두들 말하기를, "원수부에서 듣지 않는다면, 성지를 어기는 결과가 되지 않겠습니까. 그러면 그 죄가 더욱 무거워질 것이니, 우리로서는 할 말이 있게 되는 것입니다." 하니, 마침내 순룡을 보내어 방경 등을 불렀다.

국인이 본래 분희 형제가 다구와 사이가 나쁜 것을 의심하였는데, 이 때에 와서 더욱 믿게 되었다. 순룡이 방경 부자와 득유ㆍ진의를 데리고 원 나라로 가는데, 요가채(姚家寨)에 이르러 진의는 혀가 짓물러 죽었다. 죽을 때에 말하기를, "내가 득유 ?문에 이렇게 되었다." 하니, 득유가 이 말을 듣고서 침식을 잃고 늘 하늘을 우러러보며 크게 한숨만 쉬었다.

○ 황제가 왕에게 해동청(海東靑) 1연(連)과 부마(駙馬)의 금인(金印)과 안장 갖춘 말을 하사하고, 황후는 공주에게 채단 한 수레를 하사하며, 겁설(怯薛) 단안독구(旦安禿丘)에게 호송하게 하였다. 북경에 이르러 김방경에게 명해서 왕을 따라 본국에 돌아가게 하였다.

김흔 장군은 1279년, 1282-1285년 원나라에 인질(뚤루게, 독로화)로 갔는데, 1279년 김흔장군과 함께 원나라에 인질(뚤루게, 독로화)로 간 사람중에

원관은 (김선-)김승용의 처부 : 원부---★원관---원정

허공은 김순의 처부 : ★허공---허평

한공의는 (김순-김영후-김천-)김사겸의 처부 : 한강---한사기---한악---★한공의

뚤루게 禿魯花(독로화)

고려 후기에 몽골 숙위를 위해 인질로 보낸 왕족 ·귀족의 자제.

몽골이 이민족을 지배하는 방식의 하나였으며, 1241년(고종 28)에 왕족인 영녕공 준(永寧公嗾)과 귀족 자제 10명을 보낸 것을 시작으로, 1271년(원종 12)에는 세자 심(諶:충렬왕)과 송빈(宋훅) ·설공검(薛公儉) 등 귀족 자제 20명을 보냈다. 그러나 당시에는 이를 꺼리는 분위기가 지배적이었기 때문에, 1275년(충렬왕 1)에는 선발된 사람에게 3등급을 초월하여 관직을 내리기도 하였다.

그러나 원(元)나라와의 관계가 점점 깊어지면서, 1279년에는 대방공 징(帶方公砒)이 김방경(金方慶) ·원부(元傅) ·박항(朴恒) ·허공(許珙) ·홍자번(洪子藩) ·한강(韓康) ·설공검 ·이존비(李尊庇) ·김주정(金周鼎) 등의 자제를 선발하여 보내기도 하였다. 이들은 대체로 일정 기간을 보낸 뒤에 귀국하였으나, 한사기(韓謝奇)처럼 가족을 이끌고 원나라에 가서 관직에 진출하는 경우도 있었다. 그 뒤에도 몇 차례 선발하여 보냈으나, 1313년(충선왕 5)에 왕족인 고(暠)를 보낸 것을 마지막으로 기록에 나타나지 않으며, 다만 고려 국왕이 세자시절에 원나라에서 생활하는 관례는 지속되었다.

출처 : 두산세계대백과 EnCyber

■ 고려사

《고려사》제29권 - 세가 제29 > 충렬왕 2 >

충렬왕 기묘 5년(1279)

3월

정사일에 대방공 왕증이 독로화를 데리고 원나라로 출발하였는데 김방경의 아들 김흔, 원부의 아들 원정, 박항의 아들 박원굉, 허공의 아들 허평, 홍자번의 아들 홍순(洪順), 한강의 아들 한사기, 설공검의 아들 설지충, 이존비의 아들 이우(李瑀), 김주정의 아들 김심(金深) 등 양반 자제 25명을 보냈는바 모두 현직에서 3등급씩 올려 임명하여 보냈다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 >

충렬왕 5년에 독로화(禿魯花-볼모)로 원나라에 들어갔는데 당시에 우리 나라 사람들이었던 유주가 황제에게 말하기를 “외국인으로서 외국인을 공격케 하는 것은 중국의 형편상 그렇게 되어 있는 것이니 고려와 만자(蠻子-중국 남방의 이민족들)로 하여금 일본을 정벌케 하고 몽고 군대는 파견하지 말도록 하며 또 고려로 하여금 군량 20만 석을 준비하도록 하기를 바랍니다”라고 하였더니 황제가 그렇게 하자고 허락하였다.

여기서 김흔은 유주더러 말하기를 “너는 유검필(黔弼), 유자량(資諒)의 후손이 아닌가? 그런데 자기의 고국을 이다지도 못쓰게 만들려고 하는가?”라고 한 즉

유주가 대답하기를 “너의 왕은 진흙으로 만든 부처와 같다. 윤수(尹秀), 이정(李貞), 원경(元卿), 박의(朴義), 양선대(梁善大) 등이 백성들을 착취해 내는 것만을 가지고도 군량을 마련하기 충분하다. 그러니 나는 나쁜 신하들을 없애고 삼한(고려)을 다시 바로잡으려 하는 것이다”라고 하였다.

■ 고려사절요

임오 8년(1282), 원 지원 19년

○ 겨울 10월 -----

○ 독로화(禿魯花) 상장군 김흔(金?)을 원 나라에 보냈다.

계미 9년(1283), 원 지원 20년

○ 원 나라에서 속간(束干) 이양무(李良茂)를 보내어 저강(楮?) 3천 정(錠)을 가지고 와서 전함을 건조하는 경비에 쓰게 하였다. 본국 사람 유주(庾?)가 황제에게 아뢰기를, "오랑캐를 시켜서 오랑캐를 치는 것이 중국의 방법이니 고려와 만자(蠻子)로 일본을 정벌하게 하고 몽고군은 보내지 마십시오. 그리고 고려에서 군량 20만 석을 준비하게 하십시오." 하니, 황제가 이를 허락하였다.

독로화(禿魯花) 김흔(金?) 등이 주에게 말하기를, "너는 금필(黔弼)과 자량(資諒)의 후손이 아니냐. 이렇게도 국가를 무너뜨리고 싶으냐." 하니,

주가 말하기를, "너의 국왕은 흙으로 빚어 만든 부처와 같으니, 윤수ㆍ이정ㆍ원경ㆍ박의ㆍ양선대(梁善大) 등이 백성의 재산을 긁어 모은 것만으로도 군량을 대기에 충분하다. 나는 좌우의 간신들을 제거하고 다시 삼한(三韓)을 바로 잡으려는 것이다." 하였다.

을유 11년(1285), 원 지원 22년

○ 가을 7월에 김흔(金?)이 원 나라에서 돌아왔다. 황제가 소무대장군(昭武大將軍)으로 제수하고 삼주호두패(三珠虎頭牌)를 차게 하였다.

■ 고려사절요

병술 12년(1286), 원 지원 23년

○ 3월에 -----

○ 김흔(金?)을 부밀직사사로 삼았다.

○ 8월에 부밀직사사 김흔을 동진(東眞)에 보내어 유민을 조사해서 데리고 왔다.

정해 13년(1287), 원 지원 24년

○ 12월에 -----

○ 염승익(廉承益)을 첨의평리(僉議評理)로, 정가신(鄭可臣)을 판삼사사로, 김흔(金?)을 동판밀직사사로, 한희유(韓希愈)를 부지밀직사사로 삼았다.

■ 고려사

《고려사》 제30권 - 세가 제30 > 충렬왕 3 >

충렬왕 기축 15년(1289)

8월

을묘일에 인후, 김흔에게 명령하여 통구(通衢)에서 군대들을 점검 사열케 하였다.

임술일에 만호 김흔으로 하여금 정벌 원조군을 인솔하고 요양행성으로 가게 하였다.

12월

계사일에 지밀직사사 김흔, 동지밀직사사 나유를 파견하여 동계 방수군(防戍軍)을 징발케 하였다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 >

15년에 황제는 해도(海都)의 군대가 변강 지방에 침범하여 왔다고 하여 고려에 사신을 보내 군대를 징발하게 되었는데 왕은 김흔으로 하여금 군사를 인솔하여 요양에 가게 하였다.

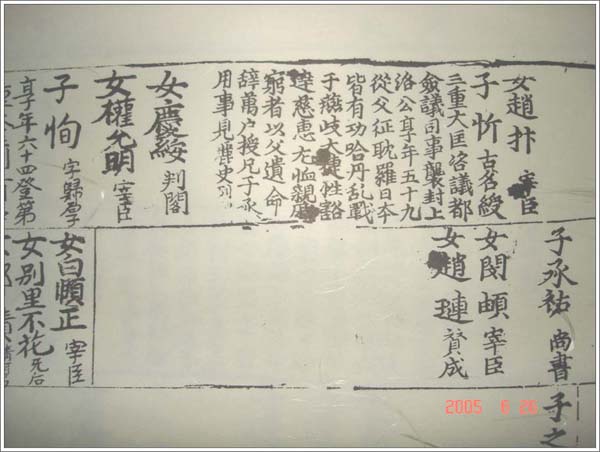

8. 사위 민적의 묘지명 (2005. 3. 9. 발용(군) 제공)

민적묘지명(閔 由頁 墓誌銘)

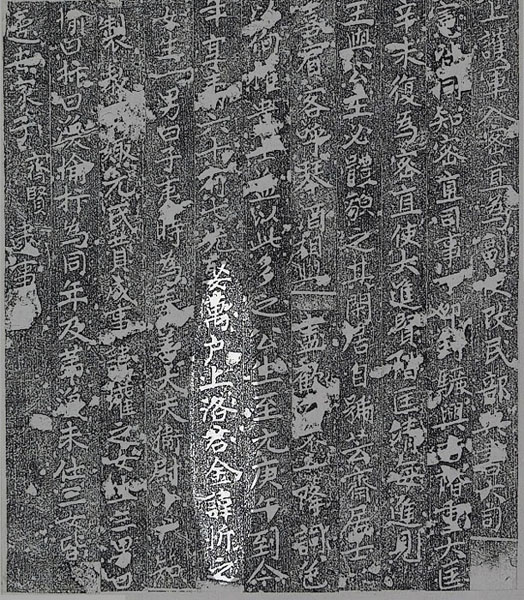

▲ 묘지명의 일부(만호 상락군 선조님의 휘가 보인다)

민적(閔? : 1270~1336)의 자는 낙전(樂全)이고 본관은 충주 황려군(忠州 黃驪郡 : 지금의 경기도 여주군)이다. 아버지 종유(宗儒)는 중대광 첨의찬성사(重大匡 僉議?成事)로 치사(致仕)하여 충순공(忠順公)이라는 시호를 받았으며, 어머니는 평장사 문도공(平章事 文度公) 유천우(兪千遇)의 딸이다. 충렬왕 때에 진사에 급제하여 관직에 나갔으며 벼슬은 광정대부 밀직사사 진현관대제학 지춘추관사 상호군(匡靖大夫 密直司使 進賢館大提學 知春秋館事 上護軍)에 이르렀다. 1336년(충숙 복위5)에 향년 67세로 별세하니 송림현(松林縣)의 초원(椒原)에 장례지냈다.

처음에는 만호상낙군(萬戶上洛君) 김흔(金小斤)의 딸과 결혼하여 한 아들을 두었고, 다시 찬성사(?成事) 원구(元玖)의 딸과 결혼하여 아들 셋을 두었다. 묘지는 전광정대부정당문학우문관대제학지춘추관사(前匡靖大夫政堂文學右文館大提學知春秋館事) 이제현(李齊賢)이 지었다.

시대 고려 연대 1336년(충숙왕23년) 유형/재질 묘지명·묵서명 / 돌 문화재지정 미지정 크기 세로 106cm, 가로 35cm, 두께 3cm 출토지 미상 소재지 (한국)국립중앙박물관-서울특별시 종로구 세종로 1-57 서체 해서(楷書) 찬자/서자/각자 이제현(李齊賢) / 미상 / 미상

<判讀文>

閔公墓誌」 故匡靖大夫密直司使進賢館大提學知春秋館事上護軍閔公墓誌銘幷序」 前匡靖大夫政堂文學右文館大提學知春秋館事李齊賢撰」 有元後至元丙子正月己巳高麗國舊密直宰相閔公卒卜得二月甲申葬于松林縣之椒原公諱?字樂全姓閔氏忠州黃驪郡人」 明廟宰相太師文景公諱令謨六世孫曾大父諱仁鈞故翰林學士大父諱滉故戶部侍郎考諱宗儒故重大匡僉議?成事致仕諡忠順公母兪平章事文度公」 諱千遇之女公姿質夙美風彩動人結就學游道甚廣 慶陵時及進士第權?秘書六官宿儒始則待以紈袴及見其詞翰敏且麗皆?服凡四遷試軍簿正」 郎改版圖賜服金紫 德陵□自前朝散少尹知制誥出任羅州牧未久□遷與其?易位人謂公必不能堪公怡然不介懷召還由選部議郎拜奉順大夫密直司」 右承旨典儀令兼司憲執義知選部事尋以通憲大夫出爲平壞尹 今王卽政除選?二部典書皆帶寶文閣提學上護軍入密直爲副使改民部典書大司」 憲□同知密直司事丁卯封興□階重大匡辛未復爲密直使大進賢階匡靖每進見見 王與公主必禮貌之其閑居自號藝齋居士喜賓客呼琴酒相與」 盡歡□不一降詞色以徇權貴士益以此多之公生至元庚午到今年享壽六十有七先娶萬戶上洛君金諱?之女生一男曰子夷時爲奉善大夫衛尉少尹知」 製敎□娶元氏?成事諱玖之女生三男曰揄?爲同年及第渙未仕三退女皆世家子齊賢逮事」 德陵於□邸」 德陵每論舊僚猶稱公曰閔校書以爲莊重不細苛有故家風流及公賀正京師引見與語前席造膝如布衣之交君臣之際?如是耶」 德陵旣矣世公雖再登右府竟不及大用以歿嗚呼命矣夫銘曰」 維古世臣 古寬克愼 作孚于民 維今之世臣 以怯以咨 取怨于身 追古而隣 ?今之? 惟公其人 岳岳?? 中勁外?」 有席之珍 道不益伸 壽不益峻 匪天匪仁 餘慶來臻 有儲有振 效在千春」 [출전 : 『韓國金石全文』中世下篇 (1984)]

<해석문>

민공(閔公) 묘지<題額>

돌아가신 광정대부 밀직사사 진현관대제학 지춘추관사 상호군(匡靖大夫 密直司使 進賢館大提學 知春秋館事 上護軍) 민공(閔公) 묘지명 및 서문 전 광정대부 정당문학 우문관대제학 지춘추관사(前 匡靖大夫 政堂文學 右文館大提學 知春秋館事) 이제현(李齊賢)이 짓다. 원(有元) 후지원(後至元) 병자년(충숙 복위 5, 1336) 정월 기사일에 고려국(高麗國)의 옛 밀직재상(密直宰相)인 민공(閔公)이 세상을 떠나니, 점을 쳐서 2월 갑신일에 송림현(松林縣)의 초원(椒原)에 장례지냈다.

공의 이름은 적(?)이고, 자는 낙전(樂全)이며, 성은 민씨(閔氏)이니, 충주(忠州) 황려군(黃驪郡) 사람이다. 명종(明宗) 때의 재상인 태사(太師) 문경공(文景公) 영모(令謨)의 6세손으로, 증조부 인균(仁鈞)은 고(故) 한림학사(翰林學士)이고, 조부 황(滉)은 고(故) 호부시랑(戶部侍郞)이며, 아버지 종유(宗儒)는 고(故) 중대광(重大匡) 첨의찬성사(僉議贊成事)로 벼슬에서 물러나 은퇴하였는데 시호는 충순공(忠順公)이다. 어머니는 평장사(平章事)인 문도공(文度公) 유천우(兪千遇)의 딸이다.

공은 성품이 일찍부터 아름다웠으며 풍채가 다른 사람을 감동시켰다. 상투를 틀 나이에 학문을 배우기 시작하여 도(道)를 매우 넓게 섭렵하였다. 경릉(慶陵, 忠烈王) 때에 진사(進士)에 급제하여 권교비서(權校秘書)가 되자 육관(六官)의 숙위[宿儒]들이 비로소 귀족의 자제[紈袴]로 대접하였고, 사한(詞翰)을 살펴보게 되니 재빠르고 또한 아름다워서 모두들 부끄러워하며 탄복하였다. 무릇 네 차례 옮겨서 시군부정랑(試軍簿正郞)이 되었다가 판도(版圖)로 바뀌었으며 금자복(金紫服)을 하사받았다.

덕릉(德陵, 忠宣王) 때에는 이전의 조산<대부>(朝散大夫) 소윤(少尹) 지제고(知制誥)로 나주목(羅州牧)에 나가 부임하였으며 오래되지 않아 □ 옮겨서 버금가는 자와 자리를 바꾸게 되었다. 사람들이 공에게 말하기를, “반드시 감당할 수 없을 것입니다.”라고 하였으나, 공은 즐겁게 여기고 개의하지 않다가 소환되어 선부의랑(選部議郞)을 거쳐 봉순대부 밀직사우승지 전의령 겸 사헌집의 지선부사(奉順大夫 密直司右承旨 典儀令 兼 司憲執義 知選部事)에 제수되었으며, 곧 이어통헌대부(通憲大夫)로서 평양윤(平壤尹)이 되어 나갔다.

지금의 임금<忠肅王>이 즉위하자 선부(選部)와 언부전서(?部典書)에 제수되었는데 모두 보문각제학 상호군(寶文閣提學 上護軍)을 겸대하였다. 밀직(密直)에 들어가서 부사(副使)가 되었다가 민부전서 대사헌(民部典書 大司憲)으로 바뀌었으며 모두 동지밀직사사(同知密直司事)를 겸하였다. 정묘년(충숙 14, 1327)에는 여흥군(驪興君)에 봉해지고, 품계는 중대광(重大匡)이 되었다. 신미년(충혜 1, 1331)에는 다시 밀직사 대진현(密直使 大進賢)이 되고 품계는 광정대부(匡靖大夫)가 되었다. 매번 나아가 알현할 때에는 임금과 공주가 반드시 예를 갖추어 공경하였다. 집에서 쉴 때에는 스스로 운재거사(芸齋居士)라고 부르면서, 손님들에게 거문고를 타고 술을 대접하는 것을 즐기며 서로 기뻐함을 다하고, □ 한 번도 말과 안색을 낮추어 권귀(權貴)들을 따르지 아니하였으므로, 선비들이 이로써 더욱 중하게 여겼다.

공은 지원(至元) 경오년(원종 11, 1270)에 태어나 올해까지 67세의 수를 누렸다. 처음 만호 상락군(萬戶 上洛君) 김흔(金小斤)의 딸에게 장가들어 아들 하나를 낳았으니, 이름은 자이(子夷)이고 현재 봉선대부 위위소윤 지제교(奉善大夫 衛尉少尹 知製敎)이다. 뒤에 원씨(元氏)와 결혼하였는데 찬성사(贊成事) 관(瓘)의 딸로서 아들 셋을 두었으니, 이름이 유(愉), 변(?), 환(渙)이다. 유와 변은 같은 해에 급제하였고, 환은 아직 벼슬하지 않았다. 딸 셋은 모두 명문집안[世家]의 아들에게 시집갔다.

제현(齊賢)은 덕릉(德陵, 忠宣王)을 따라가 □ (원의) 관저에서 섬겼는데, 덕릉은 매번 옛 관료들을 논하면서 오히려 공을 칭찬하여 “민교서(閔校書)는 장중하여 세세한 일에 까다롭지 않고, 오래된 가문의 풍류가 있습니다.”라고 하였다. 공이 원의 서울로 새해를 축하하는 사절로 오자, 불러서 만나보고 함께 이야기를 나누면서 자리를 앞으로 당겨 무릎을 마주하여 마치 포의지교(布衣之交)와 같았으니, 임금과 신하의 만남이 어찌 이와 같을 수 있겠는가. 덕릉이 이미 세상을 떠나자, 공은 비록 우부(右府)에 다시 등용되었으나 끝내 크게 쓰이지 못하고 작고하니, 아, 명(命)이로다.

대저 명(銘)하여 이른다 옛날의 세신(世臣)들은 너그럽고 삼가하여 백성에게 성실하였으나 지금의 세신들은 방자함과 인색함으로 그 몸에 원망을 사고 있는데 옛날을 조아서 이웃으로 삼고 지금을 부끄러워하니 오직 공이 그러한 사람이로다. 의젓하고 정성스러워 속은 굳세고 밖은 강인하여 보배로운 자리를 차지하였으나 도(道)는 더욱 펼쳐지지 않았고 수명도 더욱 길지 못하였으니 하늘의 뜻에 어긋나고 인자(仁者)에 대한 도리도 아니로다. 남은 복이 모여들어 쌓이고 떨쳐질 것이니, 그 보람은 천 년 동안 있으리라.

[출전 : 『역주 고려묘지명집성(하)』(2001)]

9. <김흔 선조님 원사 기록자료>(2005. 6. 27. 윤식(문) 제공)

휘 흔 할아버지 옛 휘자에 대한 자료입니다. 고려사와 원사에서 달리 기록하고 있어서 자료를 모으는 중입니다. 충렬공 할아버지 묘지명 기록에서도 큰아드님 휘자가 상이해 서로 연관해서 살펴볼 필요성이 있을 것 같습니다. 형제분 세 분이 우리 기록에는 모두 심방변을 쓰고 있는데, 원사 역시 심방변으로 기록하고 있습니다.

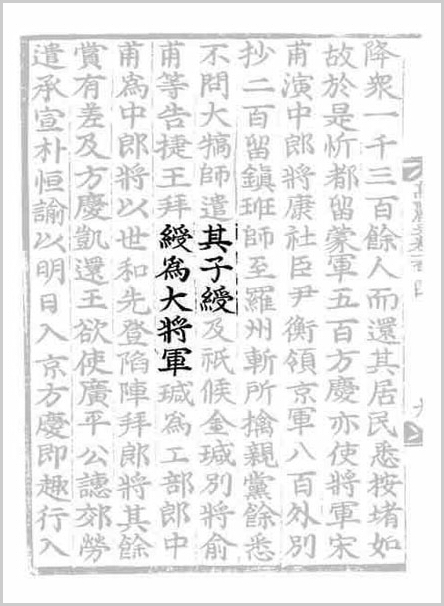

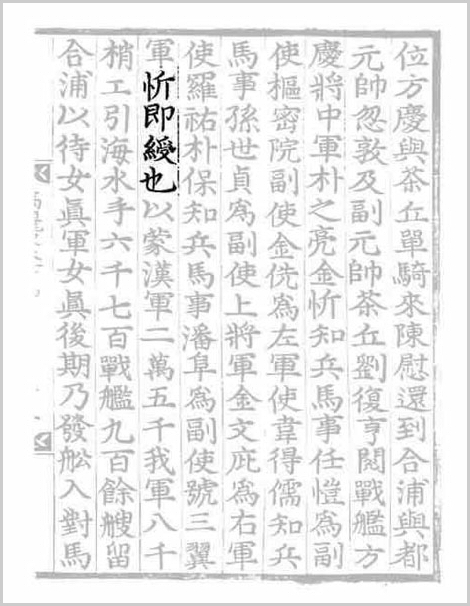

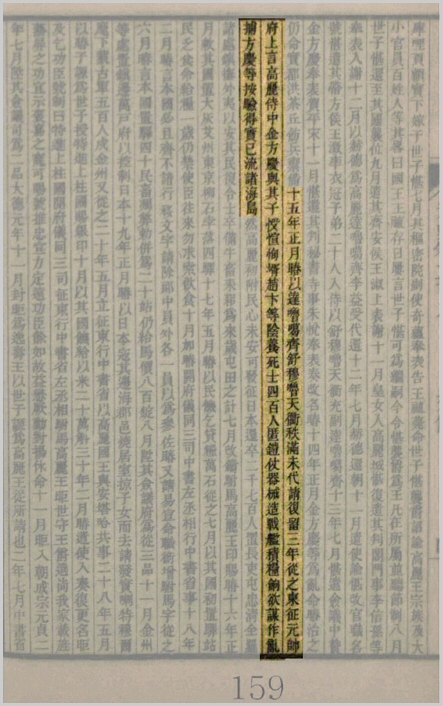

고려사 기록은 주회 현종께서 올리신 <여름캠프자료_김흔 장군01> 중 고려사 열전 내용입니다. 그림3과 그림4는 같은 사건을 기록한 원사 내용입니다. 그림3은 아드님 세 분에 대한 내용이 없는 기록이고, 그림4는 아드님 세 분의 휘자가 기록된 부분입니다.

1) 고려사 -휘 흔 할아버지 휘자 기록

2) 고려사_휘 흔 할아버지 휘자와 옛 휘자 기록

3) 원사, 고려조 휘자 없는 기록

4) 원사, 외이열전95, 고려 옛 휘자 기록

5) 원사, 휘자 확대

10. <경진보 > 기록 자료 (2005. 6. 26 영윤(문) 제공)

11. <김흔 선조님 연보 자료 종합> (2005. 6. 26--7.10. 주회(안) 제공)

1) 음서로 산정도감 판관을 거쳐 장군

명장이며 명재상이었던 김방경(金方慶)의 둘째아들로 1250년(고종36, *충선왕원년 1308년에 59세로 별세하였다는 고려사 기록을 근거로 역산) 태어났다. 초명은 수(綬)이며, 음서(蔭敍)로 산정도감 판관(刪定都監 判官)을 거쳐 장군이 되었다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김방경의 아들들로 김선, 김흔, 김순(金恂)이 있다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김흔열전 김흔은 문음(門蔭)으로 산정도감(刪定都監)의 판관으로 임명되었는데 세 번 조동되어 장군이 되었으며

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김흔열전 충선왕 원년에 나이 59세로 죽었다. 김흔은 성품이 활달하고 인자하였으며 특히 친척 가운데 곤궁한 자를 잘 구제하여 주었다.

2) 아버지 따라 삼별초 토벌, 대장군, 사재경

(24세) 1273년(원종14) 아버지를 따라 탐라에서 삼별초를 토벌하고 대장군이 된 뒤, 곧 사재경(司宰卿)에 올랐다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 이에 흔도는 몽고 군사 5백 명을 남겨 두고, 김방경 역시 장군 송보연(宋甫演)과 중랑장 강사신(康社臣), 윤형(尹衡)으로 하여금 경군(京軍) 8백 명과 외별초(外別抄) 2백 명을 영솔하고 탐라에 남아서 평온한 질서를 유지하게 하였다.

군사들을 이끌고 귀환하다가 나주 땅에 와서 사로잡아 왔던 친당(親黨)들을 베어 죽이고 나머지 사람들에 대해서는 다 어떠한 죄과도 추궁하지 않았다. 또 크게 군사들에게 잔치를 베풀어 주었고 그의 아들 김수(綬) 및 지후(祗候) 김감(金憾), 별장 유보(兪甫) 등을 보내 승리를 보고케 하였다.

왕은 김수를 대장군으로, 김감을 공부 낭중으로, 유보를 중랑장으로 임명하였으며 또 고세화가 맨먼저 올라가서 적진을 함락시켰다 하여 그에게 낭장 벼슬을 주었고 그 밖의 인원들에게도 차등 있게 상을 주었다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김흔열전 아버지를 따라 탐라적(耽羅賊-삼별초 폭동군)을 토벌하여 승리하게 되자 대장군으로 임명받았다. 얼마 후에 사재경(司宰卿)으로 고쳐 임명되고

3) 아버지 따라 일본원정 종군, 지병마사, 진주목사

(25세) 1274년(충렬왕1) 일본원정 때는 지병마사(知兵馬事)로 참가하였고, 귀환한 후에 진주목사를 지냈다. 이때 수(綬)에서 흔(小斤)으로 개명한 듯하다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 15년(원종)에 황제는 일본을 정벌코자 글을 보내 김방경과 홍다구에게 전함을 만드는 것을 감독하게 하였다. 이 전함 건조를 중국 남방에서 하는 방식대로 진행한다면 비용이 많이 들 뿐더러 장차 제 기한 내에 완공하기가 어려울 것이므로 온 나라 사람들이 근심하게 되었다. 그런데 김방경은 동남도 도독사(東南道都督使)로 되어 먼저 전라도에 가서 사람을 파견하여 중서성(원나라의)의 공문을 받아다가 우리 나라에서 만드는 방식대로 전선들을 건조하게 독려하였다.

이 해에 원종이 죽고 충렬왕이 즉위하였다. 김방경은 홍다구와 더불어 단신으로 와서 위로의 인사를 드리고 합포로 돌아왔다. 거기서 도원수 홀돈(忽敦) 및 부원수 홍다구, 유복형(劉復亨)과 함께 전함을 검열하였다.

김방경은 중군을 통솔하고 (즉 중군사로 되고) 박지량(朴之亮), 김흔은 지병마사(知兵馬事)로, 임개(任愷)는 부사(副使)로 되었으며 추밀원 부사 김선(金侁)은 좌군사(左軍使)로, 위득유(韋得儒)는 지병마사로, 손세정(孫世貞)은 부사로 되었으며, 상장군 김문비(金文庇)는 우군사로, 나우(羅佑), 박보(朴保)는 지병마사로, 반부(潘阜)는 부사로 되었는데 이를 3익군(三翼軍)이라고 일컬었다. 그런데 김흔은 곧 김수(綬)이다.

그리하여 몽고군 및 한군(漢軍-한족 출신 군대) 2만 5천 명, 우리 나라의 군대 8천 명, 초공(梢工-키잡이), 인해(引海-해상 안내자), 수수(水手-뱃군)를 합하여 6천7백 명과 전함 9백여 척을 거느리고 합포에 머물러 있으면서 여진군이 오기를 기다리게 되었다.

여진군이 제 기한에 도착하지 못하였으므로 곧 출발하여 대마도(對馬島)에 들어가 싸워서 쳐 죽인 수효가 대단히 많았다. 일기도에 이르니 왜군이 해안에 진을 치고 있었다. 박지량과 김방경의 사위인 조변이 그들을 쫓으니 왜인들이 항복하기를 요청하다가 나중에는 와서 싸웠다. 홍다구와 박지량, 조변이 1천여 명을 쳐 죽였다. 그리고 삼랑포(三郞浦)에 배를 남겨 두고 길을 갈라서 진격하여 적군을 죽인 것이 아주 많았다. 왜군이 돌격해 와서 중군을 치게 되자 장검(長劒)이 바로 좌우에서 번득였으나 김방경은 심어 놓은 나무마냥 조금도 물러서지 않았으며 도리어 효시(嚆矢-전투 신호 용 화살)를 하나 뽑아 쏘고 소리를 높여 크게 외치니 왜군들이 놀라 기가 죽어서 그만 달아났다. 박지량, 김흔, 조변, 이당공(李唐公), 김천록(金天祿), 신혁(申奕) 등이 힘써 싸우니 왜군이 대패하고 엎드러진 시체가 삼을 베어 눕힌 듯이 많았다.

홀돈이 말하기를 ꡒ몽고 사람들이 비록 전투에 익숙하다 하지마는 어찌 이보다 더 하겠는가?ꡓ라고 하였다. 여러 군들이 왜군과 싸워서 날이 저물어서야 전투를 중지하였다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김흔열전 또 일본 정벌에 종군하였다가 귀환한 후에 진주(晋州)목사가 되었었다.

4) 아버지 무고사건에 연루되어 백령도에 유배 (28세) 1277년 북쪽 변방이 소란해지자 출정하였고, (29세) 1278년 아버지 김방경이 무고를 입어 대청도(大靑島)로 유배될 때 백령도에 유배되었으나, 충렬왕의 변호로 풀려났다.

《고려사》 제28권 - 세가 제28 > 충렬왕 1 > 충렬왕 무인 4년(1278)

임인일에 왕이 봉은사에 가서 흔도, 홍다구와 더불어 김방경과 그 아들 김흔을 문초하였다.

2월 병진일에 왕이 흔도, 홍다구를 흥국사에 모이게 하고 김방경을 문초하였으나 죄를 시인하지 않았으므로 김방경을 대청도에, 김흔을 백령도에 귀양 보내었다. 경신일에 왕이 궁궐 내에서 친히 기도를 드렸다. 계해일에 장군 인후를 원나라에 파견하여 김방경을 귀양 보낸 것을 보고하였다. 임인일에 황제가 해동청(매) 한 연(連-한 쌍)과 부마 금인(駙馬金印)과 말 안장을 주었다. 왕이 동궁(東宮)에서 전송연의 술을 마시었다. 계묘일에 왕이 하직하고 귀국하게 되었는데 황제는 겁설(숙위의 뜻) 단안(丹安), 독구(禿丘)로 하여금 북경까지 전송하게 하였다.

또 탈탈아 등 세 명의 관원을 보내 동문 밖에서 전송하게 하였으며 김방경에게 명령하여 왕을 따라 귀국하라 하였다. 황태자 역시 사람을 보내 전송하였으며 황자 탈환(脫歡), 황녀 망가대도 모두 이르렀다. 여러 관원들이 달달(達達)의 노래와 춤으로 왕을 위로하면서 술잔을 권하니 왕은 홀적 가운데서 노래를 잘 하는 자를 시켜 감황은곡(感皇恩曲-은덕을 감사하는 곡조)을 불러서 답례하였다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김방경열전 위득유는 더욱 더 김방경을 원망하게 되어 날마다 노진의, 김복대 등과 더불어 음모를 꾸미어 김방경을 모해하였다. 그리하여 김방경의 죄상을 기록한 고발장을 가지고 흔도에게 참소하기를 ꡒ김방경이 그의 아들 김흔, 사위 조변, 의남(義男) 한희유 및 공유(孔愉), 나유(羅裕), 안사정(安社貞), 김천록(金天祿) 등 4백여 명과 더불어 왕, 공주 및 달로화적을 없애 버리고 강화도에 들어가서 반역하려고 음모하고 있다. 또 일본 정벌 이후 군사 기자재들은 모두 응당 관가에 납부할 것임에도 불구하고 김방경과 그의 친속들은 모두 자기 집들에 무기를 감추어 두었으며 또 전함을 건조하여 반남(潘南), 곤미(昆湄), 진도(珍島) 3현에다 두고 무리를 모아 반역을 음모하고 있으며 자기 집이 달로화적의 숙소와 가깝기 때문에 고류동(孤柳洞)으로 이사를 갔으며 국가에서는 때마침 여러 섬들의 인민들에게 육지 깊이 들어와서 살 것을 명령하였는데 김방경의 부자(父子)는 그에 복종하지 않고 인민들을 해변에 살게 하였으며 동정 당시 수전(水戰)에 익숙하지 못한 자들로 하여금 초공(梢工-키잡이) 수수(水手-뱃군)로 되게 하여 전투에서 불리한 결과를 초래케 하였으며 아들 김흔을 진주(晋州)의 수령으로 삼고 막객(幕客) 전유(田儒)를 경산부(京山府)의 수령으로 삼고 의남(義男) 안적재(安迪材)를 합포(合浦)의 수비장(守備將)으로 삼고, 한희유에게는 병선(兵船)을 장악하는 일을 맡게 하여 정변을 일으킬 때 곧 보조를 맞추어 일어나게끔 준비하였다ꡓ라는 등의 여덟 개의 조항을 들었다.

홍다구(茶丘)는 자기의 조국인 고려에 대하여 오랜 악감을 품은 자였으므로 무슨 짬이라도 있는가 하고 엿보고 있다가 화를 전가시킬 궁리를 하고 있었는데 김방경의 사건을 듣고는 중서 성에다 자기를 고려에 보내 문초하도록 할 것을 요청하였다. 또 흔도 역시 이보다 앞서 그의 아들 길대를 보내 위득유의 말을 황제에게 보고하도록 한 바 있었으므로 황제는 글을 보내 국왕과 공주가 함께 문초에 참가하라고 지시하였다. 이에 왕이 흔도, 홍다구와 함께 다시 김방경과 김흔을 문초하게 되었다. 홍다구는 쇠줄로 김방경의 목을 둘러 죄고 못이라도 박을 듯이 하였으며 또 형장 가진 자를 꾸짖어 그의 머리를 치게 하였으며 종일토록 알몸뚱이로 세워 놓았다. 날씨는 극히 추워서 그의 피부는 얼어서 먹을 뿌려 놓은 듯하였다.

왕이 홍다구의 말을 믿기도 하고 또 고문받는 정상을 차마 볼 수가 없어서 김방경에게 이르기를

ꡒ황제가 어질고 거룩하신 분이니 장차 그대의 실정을 밝혀주고 죽이지는 아니 할 것인데 어째서 그런 고통을 받고 있느냐?ꡓ라고 한즉 김방경이 대답하기를

ꡒ왕은 어떻게 이런 말을 합니까? 저는 병사의 몸으로 출세하여 직위가 재상에까지 이르렀으니 저의 간과 골이 땅바닥에 구르게 된다 하더라도 나라의 은혜를 다 갚지 못하겠거늘 어찌 일신을 아끼어 근거 없는 죄명을 둘러쓰고 국가를 배반하겠습니까?ꡓ라고 하면서 홍다구를 돌아다보며

ꡒ나를 죽이려거든 죽여라! 나는 부당한 일을 가지고 굴복하지는 않겠다!ꡓ라고 하였다. 그리하여 드디어 갑옷을 감추어 두었다는 죄를 논하여 김방경을 대청도에, 김흔을 백령도(白翎島)에 귀양 보내고 나머지는 모두 석방하였다.

김방경이 귀양 가게 되자 나라 사람들이 모두 그가 가는 길을 막고 울면서 그를 보내었다. 홍다구는 사람을 보내 황제에게 무고하기를 ꡒ김방경은 양곡을 저축하고 선박을 건조하였으며, 많은 병기, 갑옷을 감추어 두고 불칙한 짓을 하려고 꾀하였으니 왕경(개경) 이남의 지리 상 중요한 지대를 골라서 방수군을 두며 또 여러 주와 군에도 모두 달로화적을 두며 김방경과 그 아들, 사위 기타 일가 권속들은 모조리 수도(북경)에 압송하여 노예로 만들고 그 소유지는 몰수하여 거기서 나오는 수입을 군량에다 충당하도록 하기를 바랍니다ꡓ라고 하였다.

왕도 역시 장군 노영(盧英)을 원나라에 보내 대변케 하였다. 평장 합백(哈伯)이 말하기를

ꡒ이런 것은 황제께 아뢸 만한 일이 못된다. 그대도 귀국해서 국왕 자신이 직접 와서 보고하도록 하라!ꡓ고 하였다. 그래서 왕이 드디어 원나라로 떠나 가게 되었는데 도중에 황제의 지시로 김방경의 부자와 위득유, 노진의 등도 왕을 따라서 오도록 하라고 하였으므로 왕이 장순용을 보내 김방경을 소환하였다.

김방경과 김흔이 귀양 갔던 섬에서 되돌아 오니 사람들이 눈물을 흘리고 그들의 손을 만지면서 ꡒ오늘 또다시 시중(즉 중찬)부자의 얼굴을 볼 수 있으리라고는 기대하지도 못하였다ꡓ고 말들 하였다. 노진의는 요가채(姚家寨)에 이르러 혓바닥이 헐어서 갑자기 죽었는데 임종시에 말하기를 “나는 위득유 때문에 이 지경이 되고 말았다 ”라고 하였다. 위득유가 이 말을 듣더니 잠도 자지 못하고 음식도 먹지 못하고 항상 하늘을 우러러보면서 한숨만 지을 뿐이었다.

황제는 왕에게 말하기를 “김방경을 고발한 자들은 모두 죽었으니 이미 상대해서 송사를 진행할 만한 대상이 없을 뿐더러 나도 이미 김방경의 죄가 없다는 것을 알게 되었다”라고 하면서 그 길로 김방경을 용서해 주고 왕을 따라 귀국하라고 하였다.

5) 뚤루게(禿魯花, 볼모)로 원나라에... (30세) 1279년(충렬왕5) 대방공 징(帶方公 ○)이 원나라에 갈 때 원부(元傅)의 아들 정(貞) 등 의관(衣官)자제 25인과 함께 뚤루게(禿魯花)로 다녀왔다.

《고려사》제29권 - 세가 제29 > 충렬왕 2 > 충렬왕 기묘 5년(1279)

3월

정사일에 대방공 왕증이 독로화를 데리고 원나라로 출발하였는데 김방경의 아들 김흔, 원부의 아들 원정, 박항의 아들 박원굉, 허공의 아들 허평, 홍자번의 아들 홍순(洪順), 한강의 아들 한사기, 설공검의 아들 설지충, 이존비의 아들 이우(李瑀), 김주정의 아들 김심(金深) 등 양반 자제 25명을 보냈는바 모두 현직에서 3등급씩 올려 임명하여 보냈다.

원관은 (김선-)김승용의 처부 : 원부---★원관, 원정 허공은 김순의 처부 : ★허공---허평 한공의는 (김순-김영후-김천-)김사겸의 처부 : 한강---한사기---한악---★한공의

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김흔열전 충렬왕 5년에 독로화(禿魯花-볼모)로 원나라에 들어갔는데 당시에 우리 나라 사람들이었던 유주가 황제에게 말하기를

ꡒ외국인으로서 외국인을 공격케 하는 것은 중국의 형편상 그렇게 되어 있는 것이니 고려와 만자(蠻子-중국 남방의 이민족들)로 하여금 일본을 정벌케 하고 몽고 군대는 파견하지 말도록 하며 또 고려로 하여금 군량 20만 석을 준비하도록 하기를 바랍니다ꡓ라고 하였더니 황제가 그렇게 하자고 허락하였다. 여기서 김흔은 유주더러 말하기를

ꡒ너는 유검필(黔弼), 유자량(資諒)의 후손이 아닌가? 그런데 자기의 고국을 이다지도 못쓰게 만들려고 하는가?ꡓ라고 한 즉 유주가 대답하기를

ꡒ너의 왕은 진흙으로 만든 부처와 같다. 윤수(尹秀), 이정(李貞), 원경(元卿), 박의(朴義), 양선대(梁善大) 등이 백성들을 착취해 내는 것만을 가지고도 군량을 마련하기 충분하다. 그러니 나는 나쁜 신하들을 없애고 삼한(고려)을 다시 바로잡으려 하는 것이다ꡓ라고 하였다.

뚤루게 禿魯花(독로화)

고려 후기에 몽골 숙위를 위해 인질로 보낸 왕족 ·귀족의 자제.

몽골이 이민족을 지배하는 방식의 하나였으며, 1241년(고종 28)에 왕족인 영녕공 준(永寧公嗾)과 귀족 자제 10명을 보낸 것을 시작으로, 1271년(원종 12)에는 세자 심(諶:충렬왕)과 송빈(宋훅) ·설공검(薛公儉) 등 귀족 자제 20명을 보냈다. 그러나 당시에는 이를 꺼리는 분위기가 지배적이었기 때문에, 1275년(충렬왕 1)에는 선발된 사람에게 3등급을 초월하여 관직을 내리기도 하였다.

그러나 원(元)나라와의 관계가 점점 깊어지면서, 1279년에는 대방공 징(帶方公砒)이 김방경(金方慶) ·원부(元傅) ·박항(朴恒) ·허공(許珙) ·홍자번(洪子藩) ·한강(韓康) ·설공검 ·이존비(李尊庇) ·김주정(金周鼎) 등의 자제를 선발하여 보내기도 하였다. 이들은 대체로 일정 기간을 보낸 뒤에 귀국하였으나, 한사기(韓謝奇)처럼 가족을 이끌고 원나라에 가서 관직에 진출하는 경우도 있었다. 그 뒤에도 몇 차례 선발하여 보냈으나, 1313년(충선왕 5)에 왕족인 고(暠)를 보낸 것을 마지막으로 기록에 나타나지 않으며, 다만 고려 국왕이 세자시절에 원나라에서 생활하는 관례는 지속되었다.

처 : 두산세계대백과 EnCyber

6) 상장군으로 원나라에...

(33세) 1282년에도 상장군(上將軍)으로 원나라에 다녀왔다. 원나라에 있을 때 고려사람 유주(庾○)가 원나라의 황제에게 고려에 이롭지 못한 일을 건의하자, “너는 금필(黔弼)·자량(資諒)의 후손이 아니냐? 그런데 본국을 그와같이 파괴하려 하느냐.”고 비난하였다. <고려사절요> 임오 8년(1282), 원 지원 19년

○ 겨울 10월 ----- ○ 독로화(禿魯花) 상장군 김흔(金?)을 원 나라에 보냈다.

<고려사절요> 계미 9년(1283), 원 지원 20년

○ 원 나라에서 속간(束干) 이양무(李良茂)를 보내어 저강(楮?) 3천 정(錠)을 가지고 와서 전함을 건조하는 경비에 쓰게 하였다. 본국 사람 유주(庾?)가 황제에게 아뢰기를, "오랑캐를 시켜서 오랑캐를 치는 것이 중국의 방법이니 고려와 만자(蠻子)로 일본을 정벌하게 하고 몽고군은 보내지 마십시오. 그리고 고려에서 군량 20만 석을 준비하게 하십시오." 하니, 황제가 이를 허락하였다.

독로화(禿魯花) 김흔(金?) 등이 주에게 말하기를, "너는 검필(黔弼)과 자량(資諒)의 후손이 아니냐. 이렇게도 국가를 무너뜨리고 싶으냐." 하니,

주가 말하기를, "너의 국왕은 흙으로 빚어 만든 부처와 같으니, 윤수ㆍ이정ㆍ원경ㆍ박의ㆍ양선대(梁善大) 등이 백성의 재산을 긁어 모은 것만으로도 군량을 대기에 충분하다. 나는 좌우의 간신들을 제거하고 다시 삼한(三韓)을 바로 잡으려는 것이다." 하였다.

7) 아버지의 관직을 계승하여 금호부, 만호, 첨의참리

(36세) 1285년 원나라에서 돌아올때, 소무대장군(昭武大將軍)으로 제수되고 삼주호두패(三珠虎頭牌)를 찼다. 그후 아버지의 관직을 계승하여 금호부(金虎符)를 띠게 되고, 소용 대장군 관 고려군 만호(管高麗軍萬戶), 진국 상장군(鎭國上將軍), 첨의 참리가 되었다.

<고려사절요> 을유 11년(1285), 원 지원 22년 ○ 가을 7월에 김흔(金?)이 원 나라에서 돌아왔다. 황제가 소무대장군(昭武大將軍)으로 제수하고 삼주호두패(三珠虎頭牌)를 차게 하였다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김흔열전 그 후 김흔은 아버지의 관직을 계승하여 금호부(金虎符)를 띠게 되고 따라서 소용 대장군 관 고려군 만호(管高麗軍萬戶)로 되었으며 진국 상장군(鎭國上將軍)의 관계를 더 받았고 여러 번 조동되어 첨의 참리로 되었다.

8) 동진에 가서 유민 조사, 부밀직사사, 동판밀직사사

(37세) 1286년 지신사(知申事)로서 삼사사(三司事)가 되었고, 부밀직사사로 동진(東眞)에 가서 유민을 조사해서 데리고 왔다. (38세) 1287년 동판밀직사사(同判密直司事)가 되었다.

<고려사절요> 병술 12년(1286), 원 지원 23년 ○ 3월에 ----- ○ 김흔(金?)을 부밀직사사로 삼았다. ○ 8월에 부밀직사사 김흔을 동진(東眞)에 보내어 유민을 조사해서 데리고 왔다.

<고려사절요> 정해 13년(1287), 원 지원 24년 ○ 12월에 ----- ○ 염승익(廉承益)을 첨의평리(僉議評理)로, 정가신(鄭可臣)을 판삼사사로, 김흔(金?)을 동판밀직사사로, 한희유(韓希愈)를 부지밀직사사로 삼았다.

9) 통구에서 군대 점검, 조정군을 이끌고 요양행성에, 동계방수군 징발 등 합단의 침입에 대비 40세) 1289년 통구(通衢)에서 군대들을 점검 사열하였고, 만호(萬戶)로서 조정군(助征軍)을 이끌고 요양행성(遼陽行省)에 갔으며, 동계(東界) 방수군(防戍軍)을 징발하고 합단(合丹)의 침입에 대비하였다.

《고려사》 제30권 - 세가 제30 > 충렬왕 3 > 충렬왕 기축 15년(1289)

8월 을묘일에 인후, 김흔에게 명령하여 통구(通衢)에서 군대들을 점검 사열케 하였다. 임술일에 만호 김흔으로 하여금 정벌 원조군을 인솔하고 요양행성으로 가게 하였다.

12월 계사일에 지밀직사사 김흔, 동지밀직사사 나유를 파견하여 동계 방수군(防戍軍)을 징발케 하였다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김흔열전 15년에 황제는 해도(海都)의 군대가 변강 지방에 침범하여 왔다고 하여 고려에 사신을 보내 군대를 징발하게 되었는데 왕은 김흔으로 하여금 군사를 인솔하여 요양에 가게 하였다.

10) 만호 일때, 안동 영호루에 올라.... 만호(萬戶)일때(1285년 이후) 고향인 안동 영호루(映湖樓)에 올라서 그곳에서 오래전(10년전) 놀던 일을 회상하며, 벽에 붙어 있는 아버지의 글에 이어 시 한수를 지었다. 아버지 김방경은 신사년(1281년) 제2차 일본원정을 마치고 돌아오는 길에 고향인 복주 영호루에 이르러 시 한수를 썼다.

동문선 제20권 칠언절구(七言絶句) 영호루(映湖樓) 김흔(金?)

10년 전 놀던 일 꿈에 들어 오더니 / 十載前游入夢淸 다시 오매 풍경 인정을 위로하네 / 重來物色慰人情 벽 사이에서 엄군주D-001의 글씨를 이어 쓰노니 / 壁閒奉繼嚴君筆 어리석은 아들의 만호(해변의 수군(水軍)을 맡은 관직) 걸음이 부끄럽구나 / 堪咤愚兒萬戶行 [주 D-001] 벽 사이에서 엄군 : 그의 아버지의 글씨가 영호루(映湖樓)의 벽에 붙어 있었던 것이다.

映湖樓(영호루) /김흔(金忻) 十載前游入夢淸 重來物色慰人情 壁閒奉繼嚴君筆 堪咤愚兒萬戶行 10년 전 놀던 일 꿈에도 선명터니 다시 오매 풍경이 내 맘을 위로하네. 벽에 걸린 아버님 글에 이어 쓰노니, 어리석은 아들의 만호 걸음이 부끄럽도다.

동문선 제20권 칠언절구(七言絶句) 복주(福州)주C-001 김방경(金方慶)

산과 물은 모두 옛 눈에 보던 푸르름인데 / 山水無非舊眼靑 누대도 또한 바로 소년 때 정일러라 / 樓臺亦是少年情 기특하여라 고국에는 옛 풍속 남아서 / 可憐故國遺風在 악기와 노래를 모두 거두어 모아 내 걸음을 뒤로하네 / 收拾絃歌慰我行 [주 C-001] 복주(福州) : “신사년(辛巳年)에 동으로 일본을 치다가 군사를 돌이킬 때 복주에 이르다.”라는 제주(題註)가 있다.

福州(복주) /김방경(金方慶) 山水無非舊眼靑 樓臺亦是少年情 可憐故國遺風在 收拾絃歌慰我行 산과 물은 옛날처럼 푸른빛 그대로이고 누대도 또한 젊은 날 정취 그대로일세 기특하여라 고국에는 옛 풍속 남아 악기와 노래로 내 가는 길 위로하네.

11) 연기, 공주, 죽전 등지에서 합단적을 섬멸, 판밀직사사, 판삼사사, 지도첨의사사 (41세) 1290년 합단이 쳐들어오자 이를 연기(燕岐)부근에서 격파하고 죽전(竹田)에 이르러 나머지 적들을 소탕하여, 그 공으로 판밀직사사(判密直司事)가 되고 원나라로부터 궁시(弓矢)·안(鞍)·옥대(玉帶) 등을 상으로 받았다. 이어 판삼사사(判三司事)에서 지도첨의사사(知都僉議司事)가 되었다.

《고려사》 제30권 - 세가 제30 > 충렬왕 3 > 충렬왕 경인 16년(1290)

2월 을해일에 중군 만호 정수기(鄭守琪)를 금기산동(禁忌山洞)에 주둔시키고, 좌군 만호 박지량을 이천(伊川)에 주둔시키고, 한희유를 쌍성에 주둔시키고, 우군 만호 김흔을 환가에 주둔시키고, 나유를 통천(通川)에 주둔시킴으로써 단적(丹賊)의 침범에 대비하였다.

5월 무신일에 김흔, 나유, 정수기 등이 “합단이 해양(海陽) 지경에 침입하였다ꡓ고 급보하였다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김흔열전 합단(哈丹)이 습래하여 왔을 때 김흔은 환가현의 경계 지방에 주둔하여 그들을 방어하게 되었다. 적들이 장차 철령(鐵嶺)에 이르려 할 때 방수(防守) 만호 정수기(鄭守琪)는 겁을 먹고 도망쳐 버렸다. 그런데 철령의 길은 좁아서 겨우 한 사람이 다닐 수 있을 뿐이었으므로 적들은 말에서 내려 고기를 꿰미에 꿴 것처럼 하나씩 줄을 지어 올라왔다. 이때 적들은 심히 굶주리고 있었는데 정수기가 내버리고 간 식량을 얻게 되자 며칠 동안 실컷 먹고 기운을 내어 북을 울리면서 전진해 와서 영을 넘어 교주도(交州道)에 깊이 침입하였다. 김흔이 역시 달아나서 적들과 싸우기를 피하였으므로 양근성(楊根城)이 마침내 함락되고 말았다.

이때 황제는 설도간을 보내 합단적들을 토벌케 하였는데 김흔은 우군장(右軍將)으로 설도간과 함께 목주(木州)에 주둔하고 있었더니 나졸(邏卒) 고문려(高文呂)가 보고하기를 적들이 연기현(燕岐縣)에 주둔하고 있다고 하였다. 그리하여 목노적(木奴赤) 등 28명을 고문려와 함께 보내 정찰하게 하고 밤중에 제군(諸軍)이 목주를 떠나서 동이 틀 무렵에 연기에 이르렀다. 적들은 정좌산(正左山) 아래에 진을 치고 있었는데 제군이 갑자기 포위하자 적들은 크게 놀라 험준한 곳에 의지하여 싸울 예정으로 산으로 올라갔다. 우리 군대들이 양쪽에서 협격하니 적들은 정면과 후면에서 제압 당하여 말을 버리고 숲속 나무 사이에 숨었다. 우리 군대의 선봉으로 나가던 자 두 명이 화살에 맞게 되니 군사들이 의심하고 두려워하여 감히 전진하지를 못하였다. 김흔이 꾸짖고 명령을 내리기를 ꡒ감히 후퇴하려는 자가 있으면 베어 죽이겠다ꡓ라고 하였더니 이에 보병 5백 명이 앞을 다투어 올라가서 죽음을 무릅쓰고 싸우게 되었다. 이석(李碩), 전득현(田得賢) 등이 돌진해 나가서 적의 선봉으로 나왔던 장대한 군사 2명을 베이고 그 승리한 기세로 크게 부르짖으면서 대군의 힘을 합하여 공격하니 적들은 형세가 궁하게 되어 무너져 달아나게 되었다. 이것을 추격하여 공주강(公州江)에 이르렀는데 적의 시체가 30여 리 사이에 깔리었고 물에 빠져 죽은 자도 심히 많았다. 적들 중 정예 부대인 기병 천여 명이 강을 건너 도망치니 그들이 데리고 다니던 부녀자들, 가지고 다니던 의복, 안장, 보물 그릇 등을 헤아릴 수 없이 많이 노획하였으며 사람을 시켜 왕에게 승리를 보고케 하였다. 왕은 또 김흔을 죽전(竹田)에 보내 남은 적들을 추격, 토벌케 하고 판 밀직 사사의 벼슬을 주었으며, 황제는 그에게 활, 화살, 안장, 옥띠, 은 1정(錠)을 주었다. 전공에 대한 표상이 있게 되자 그를 판삼사사로 승직시켰으며 얼마 후 지 도첨의사사로 임명하였다.

《고려사》 제56권 - 지 제10 > 지리 1 > 청주목

연기현(燕岐縣)은 원래 백제의 두잉지현(豆仍只縣)인데 신라 경덕왕이 지금 명칭으로 고쳐서 연산군의 관할 하에 현으로 만들었다. 현종 9년에 본 목에 소속시켰고 명종 2년에 감무를 두었으며 후에 목천(木川) 감무로 하여금 겸임케 하였다. 이 현에 원수산(元帥山)〔충렬왕 때에 한희유(韓希愈), 김흔 등이 현 남쪽 정좌산(正左山) 아래에서 합단 침략군을 크게 격파 하였는데 세간에 전하기를 부대가 주둔해 있던 곳이라고 하여 원수산이라 하였다고 한다〕이 있고 웅진(熊津)〔즉 신라 때의 서쪽 개천인 웅천하(熊川河)인바 중사(中祀)에 기록되어 있다.〕이 있다.

3) <신증동국여지승람 내 기록 내용> (2003. 4. 25. 윤만(문) 제공)

▣ 제3권 p96<연기현 산천(山川) ; 김흔(金忻)>

--원수산(元帥山) : 현 남쪽 5리에 있다. ○ 고려 충렬왕(忠烈王) 17년에 합단(哈丹)이 침범해 왔다. 왕이 구원병을 원(元) 나라에 청하니, 세조(世祖)가 평장사(平章事) 설도간(薛闍干)을 보내어 군사를 거느리고 와서 돕게 하고, 왕이 한희유(韓希愈)ㆍ김흔(金忻) 등으로 하여금 3군(軍)을 거느리고 원 나라 군사와 함께 합단의 군병과 더불어 본현 북쪽 청주 경계에 위치한 정좌산(正左山) 아래에서 싸워 크게 이기고 공주 웅진까지 추격하니, 땅에 깔린 시체가 30여 리까지 연하였으며, 벤 머리와 노획한 병기 등은 이루 헤아릴 수 없었다. 이래서 세속에서 지금까지도 그 군사가 주둔하였던 곳을 원수산이라 부른다

충렬왕(忠烈王)

1236(고종 23)∼1308(충렬왕 34) 고려 제25대왕 재위 1274∼1308 본관은 개성(開城)

1. 가계

이름은 거, 초명은 심(諶)·춘. 원종의 맏아들이며, 어머니는 추밀부사(樞密副使) 김약선(金若先)의 딸 순경태후(順敬太后) 김씨이다. 비는 원세조(元世祖)의 딸 장목왕후(莊穆王后, 齊國大長公主, 몽고명 忽都魯揭里迷失公主), 구비(舊妃)는 시안공 인(始安公絪)의 딸 정화궁주(貞和宮主)와 숙창원비(淑昌院妃) 김씨이다.

1290년 원나라를 괴롭히던 내안(乃顔)의 여당인 합단(合丹)이 두만강을 건너 쳐들어와 왕은 원나라에 원군파병과 천도할 것을 요청하고 강화로 피란하였다.

이 싸움은 1년반 만에 원병의 협력으로 끝났는데 합단은 교주도(交州道)로 들어와 양근(楊根)·원주를 함락하고 충주를 거쳐 연기에까지 침입하였으며, 이때 원충갑(元沖甲)·한희유(韓希愈) 등의 활약이 컸다. 이밖에도 야인(野人)과 왜구의 잦은 침입이 있었으나 김방경의 활약으로 물리쳐 국운을 보존하였다.

원나라의 압력 밑에서도 국토 보존에 힘을 기울여 최탄(崔坦)이 몽고에 반부함으로써 생긴 동녕로(東寧路)를 원세조에게 직접 환부요청을 하여 1290년 돌려받아 여기에 서경유수관(西京留守官)을 설치하였고, 삼별초(三別抄)의 최후근거지로 몽고에 함락되어 다루가치총관부(達魯花赤總管府)가 설치되었던 탐라를 1294년에 원나라 성종(成宗)에게서 돌려받아 제주라 고치고 목사를 두었다

12) 아버지와 함께 중국의 고승 몽산덕이에게 배움을 청하다.

(김흔 47세) 1296년(충렬왕22) 겨울, 원나라 中吳의 休休庵이라는 작은 庵子에 머물고 있던 고승 蒙山德異(1232-?1298)에게 고려의 萬壽上人이 찾아가서, 고려국 내원당대선사 混丘(*일연의 고제), 정녕원공주 왕씨 妙智(*충렬왕 공주), 명순원공주 왕씨 妙惠(*충렬왕 공주), 전 도원수 상락공 金方慶, 시중 韓康, 재상 廉承益, 재상 金昕, 재상 李混, 상무 朴卿, 상무 柳(옷의변居) 등 여러 사람이 재삼 만나고자 하는 뜻을 전하였다.

충렬왕은 1296년 9월부터 1297년 5월까지의 8개월간 공주와 從臣 243인 총 590인을 데리고 세자의 결혼참석과 하정을 목적으로 하여 원나라에 갔다. 즉 1296년 겨울에 몽산에게 고려의 열 사람이 뵙기를 청하였으니 바로 충렬왕의 入元시기와 완전히 일치한다.

다만 당시 金方慶이나 염승익 등이 元에 간 것은 다른 史料에서는 나타나지 않고 이들은 현실정치를 떠난 상태로 있었으나 김방경의 아들인 金昕은 당시 이미 세력가가 되어 있었으므로 父子가 같이 몽산을 만나는 행적에 참여할 수가 있었다.

위 내용이 기록된 <法門景致법문경치>는 <諸經撮要제경촬요>내에 있는 것으로, 남권희 교수(경북대학교 문헌정보학과 조교수)가 1994년 봄 시중의 서점에서 일단의 불교자료를 살피던 중에 일부가 낱장으로 체계가 없이 흩어져 있는 필사본 하나를 보게 되어 구입하여 정리복원한 것이다.

蒙山德異(1232-?1298)는 13세기 후반에 활동한 중국의 고승이다. 임제종 양기파에 속한 그는 고려에 다녀가지 않았으나 그의 저술이 조선시대까지 유행할 정도로 우리나라의 불교계에 끼친 그의 영향은 매우 컸다. 그의 제자인 鐵山紹瓊(철산소경)이 몽산의 死後에 고려에 3년간 머물렀는데, [고려국대장이안기]에 의하면 철산은 당시 고려사람들에게 “부처를 맞이한 듯 온 나라가 존숭하였고 머무는 곳마다 4부대중이 구름처럼 모였다.” 고 한다. 고려말의 고승들도 몽산의 유적을 탐방할 정도로 깊이 기억되고 있었다. 그가 고려의 動安居士 李承休에게 간접적으로 감화를 주었고, 이승휴의 문집 <동안거사집>에 “金方慶이 滿月峯 了了庵 信和尙에게 답한 글”이 실려 있다.

수선사 만항에 이어 원명국사 충감은 몽산 선풍을 수용하였는데, 그는 1304년 몽산의 제자 철산 소경을 고려에 초빙하여 3년간 모시기도 하였다. 1304년 고려에 왔던 원의 승려 鐵山(紹)이 강화도 보문사에서 얻은 대장경 1부를 강서행성 애주로 의춘현의 대앙산으로 옮겼다. 그 내용을 1306년 (충렬왕26, 대덕10) 9월에 閔漬가 撰하고 봉익대부밀직사부사 判비서寺事문한학사 金恂이 書하여 [高麗國大藏移安記 (고려국대장이안기)에 적어 강원도 회양부(淮陽府) (금강산 ?유점사)에 세웠다.

몽산덕이의 제자 철산소경은 우리나라 불교사에 특기될 정도로 고려의 불교계는 물론 조선을 거쳐 오늘날의 불교계에도 그의 영향은 적지 않다. 그는 국어학계와 서지학계에서 각별한 주목을 받기 시작하였고, 그의 생애와 사상에 관한 국사학계의 관심이 일어나기 시작하고 있다.

■ 도서관학논집 제21집 (1994.12, 한국도서관 정보학회)

●몽산 덕이와 고려 인물들과의 교류 -필사본 <諸經撮要>의 수록내용을 중심으로- (남권희/ 경북대학교 문헌정보학과 조교수)

필자가 이 자료를 구하게 된 것은 1994년 봄 시중의 서점에서 일단의 불교자료를 살피던 중에 일부가 낱장으로 체계가 없이 흩어져 있는 필사본 하나를 보게 되어 구입하게 되었다. 그후 자세히 살펴보니 어느 정도의 연결과 복원이 가능하여 정리를 마쳤으며 표지의 서명은 <諸經撮要>였다.

蒙山은 丁丑(1277)년 여름부터 澱山의 일을 마치고 中吳의 休休庵이라는 작은 庵子에 머물러 쉬고 있었다. 그가 63세 되던 고려 충렬왕21년(1295) 겨울에 고려에서 了庵元明 長老와 覺圓上人, 覺性上人, 妙孚上人 등 8사람이 찾아가 같이 지내다가 충렬왕22년(1296) 여름에 仲孚上人 등 4사람은 돌아 갔다.

그해 겨울 萬壽上人이 몽산에게 가서 전하기를 고려국 내원당대선사 混丘, 정녕원공주왕씨 妙智, 명순원공주왕씨 妙惠, 전 도원수 상락공 金方慶, 시중 韓공康, 재상 廉공承益, 재상 金공昕, 재상 李공混, 상무 朴공卿, 상무 柳공(옷의변居) 등 여러 사람이 재삼 만나고자 하는 뜻을 전하여 오므로 休休長老가 멀리 上庵에서 安居하고 있을 때라 나누어 施를 베풀었다. 몽산은 답을 하지 않고 만수상인을 청하여 요암장로에게 다음과 같이 물었다.

<法門景致>와 관련이 있어서 이때는 충렬왕22년(1296) 9월부터 동왕23년(1297) 5월까지의 8개월간 공주와 從臣 243인 총 590인을 데리고 세자의 결혼참석과 하정을 목적으로 하여 실제로는 元의 강압을 완화시키고 고종46년(1259) 이후의 포로를 송환받았다. 回賜品으로는 여러 것이 있었으나 왕과 공주는 金?衣를 받았다.

즉 1296년 겨울에 몽산에게 몽산화상이 와서 고려의 열 사람이 뵙기를 청하였으니 바로 충렬왕의 入元시기와 완전히 일치한다. 또 몽산이 十松頌과 序와 後序를 쓴 시기가 1297년 2월이니 역시 충렬왕과 공주 두 사람이 돌아가기 전과 일치하므로 이때 몽산의 글을 받아 왔으며 이때 了庵元明이 跋을 붙였을 것으로 여겨진다.

다만 당시 金方慶이나 염승익 등이 元에 간 것은 다른 史料에서는 나타나지 않고 이들은 현실정치를 떠난 상태로 있었으나 김방경의 아들인 金昕은 당시 이미 세력가가 되어 있었으므로 父子가 같이 몽산을 만나는 행적에 참여할 수가 있었다. 이들의 행적에서 공주, 대신, 명사 등이 몽산을 모두 만나라 간 배경에는 이미 고려에서 몽산의 임제선이 지속적으로 알려져 있었을 것으로 여겨진다.

(4) 전 도원수 상락공 金方慶 (1212-1300)

본관은 안동, 16세에 산원으로 출발하여 감찰어사, 1263년에 지어사대사, 1269년에 元에 사신으로 갔다. 1270년과 1273년에 삼별초를 진압하여 개부의동삼사의 작위를 받고 1274년 일본정벌에서 실패하였다. 1281년의 일본정벌에도 실패한 이후 추충정난정원공신, 삼중대광첨의중찬판전리사사세자사를 지냈으며 1295년 84세로 상락군개국공에 봉해졌다.

특히 그는 入元의 행적이 많아서 1265(1차), 1269(2차), 1273(3차), 1274(4차), 1276(5차), 1280(6차)년의 기록이 있으나 본 연구자료에 의하면 1296년 즉 전해인 1295년에 상락공의 직위를 받고 이듬해에 충렬왕, 공주와 함께 제7차로 入元하였음이 추가되어야 할 것이다.

(7) 재상 金昕(炘) (1251-1309)

김방경의 아들이며 1279년 독로화로서 元에 갔으며 후에 첨의평리가 되었다. 1290년 합단의 침입을 물리친 공로로 판밀직사사를 거쳐 지도첨의사사에 올랐다. 元에서 7년간 있다가 韓希愈(?-1306)가 죽자 찬성사 자의도첨의사사, 삼중대광이 되고 상락공에 襲封된 뒤에 귀국하였다.

■ 고려후기 조선초 불교사 연구 (2003, 황인규 혜안)

이렇듯 충지를 전후하여 수선사의 사주에 대하여 별로 알려진 사실이 없을 정도로 그 사세가 쇠락해 갈 때 선종계는 가지산문의 고승인 보각국사 일연이 등장하여 수선사 지눌의 유풍을 진작시켰던 것으로 여겨져 주목된다.

일연(1206-1289)은 1219년 14세에 가지산문의 설악산 진전사에서 대웅에게 득도하고 구족계를 받은 뒤 1246년(고종33)에 당시 재상이었던 정안의 초빙을 받아 세운 정림사의 주지가 되었으며, 여기서 대장경판을 조성하는데 참여하였다. 1261년(원종2)에 왕의 부름을 받고 선월사에 머물면서 목우자의 법을 이었다고 하였다. 이는 일연의 혜심의 제자 몽여에게 [조동오위]를 증편하여 그에게 점검을 받았던 사실과 궤를 같이 한다. 이렇듯 자신이 가지산문이면서 사굴산문인 지눌의 법을 계승했다는 것은 두 산문간의 경계가 허물어지는 모습이기도 하지만 지눌의 선교융화적이며 포용적 노력의 한 사례라 생각된다.

한편 유생들에게도 지눌의 선풍이 유통된 사례가 동안거사 이승휴(1224-1300)에서 찾아지고 있어 주목되고 있다. 그 내용을 소개하면 다음과 같다.

-----지난번 보내준 양측의 법어를 항상 牧牛子私記 위에 놓아두고 서로 바꿔 가며 보면서 보고 음미하여 싫어함이 없었으나 근기가 낮고 용렬해서 아득히 내 코를 찾아도 이해가 닿지 않았습니다. <전 중봉대부 도원수 추충정난정원공신 광정대부 삼중대광 첨의중찬 상장군 판전리판사 세자사로 치사한 상락군개국공 식읍일천호 식실삼백호 金方慶이 滿月峯 了了庵 信和尙에게 답한 글> [동안거사집] 잡저 일부

일연은 임제종뿐만 아니라 조동종이나 우리나라의 고유의 민간신앙을 존중하는 등 다양한 사상을 수용하고자 하였다고 생각된다. 그러한 선풍이 그의 제자인 혼구에게 이르러서는 몽산의 선풍까지 수용하고 있는 것을 볼 수 있다.

(1296년) 겨울에 고려의 萬壽上人이 와서 말하기를 고려국 내원당 대선사 混丘, 靖寧院 公主 王氏 妙智, 明順院 公主 王氏 妙惠, 前都元帥 上洛公 金方慶, 侍中 韓康, 宰相 廉承益, --- 등 여러분이 재삼 편지를 보내서 다음과 같이 부탁하였다. <法門景致>

*남권희, ‘필사본 제경촬요에 수록된 몽산 덕이와 고려인물들의 교류’ [도서관학논집]21, 1994

위의 글에서 나타나고 있는 만수상인에 대해서 알려진 바 없으나 그는 고려의 승속 10인을 재삼 몽산에게 전하고 가르침을 부탁하였던 인물이다. 그 승속인물 가운데 내원당의 대선사 혼구도 몽산의 가르침을 받고자 하였다. 이렇듯 몽산의 선풍은 가지산문뿐만 아니라 다음 장에서 살펴보는 바와 같이 수선사와 수선사의 분원인 선원사에서 앞장서서 수용하였던 것이다.

3. 목우자 선풍과 여말선초 불교계

1) 만항, 충감의 선풍과 몽산선풍

수선사풍이 다시 회복되는 것은 만항(1249px-1319) 대이며, 수선사계 선원사 승려였던 원명국사 충감(1274-1338)을 거쳐 각진국사 복구(1270-1356) 대에 이루어진다. 이들은 모두 원오국사 천영의 문도인데 -----

만항은 1263년 원오국사에게 출가한 후 충렬왕대 삼장사 주지에 취임하고 낭월사, 운흥사, 선원사의 주지를 하였다. 그는 충선왕의 총애를 받아 ‘별전종주속조등묘명존자’의 법호를 하사받았다. 그의 문도로는 경호와 小丘 등 700여 명이 있었다고 하는데, 소지는 무학 자초의 출가사이다.

만항에게 있어서 특히 주목되는 것은 몽산의 선풍을 적극적으로 수용했다는 것이다. 구체적으로 1298년 상인을 통하여 [육조대사 법보단경]을 1300년에 선원사에서 간행하였다. 이미 선학에 의하여 밝혀진 바와 같이 몽산선풍은 13세기 후반에 활동한 몽산 덕이의 선풍이다. 그는 남송초에 번성한 임제종의 황용파와는 달리 남송말부터 주도적인 종세를 나타낸 임제종 양기파에 속하였다. 몽산선풍의 특징은 철저하게 간화선의 공안으로서만 의미를 부여하는 無字話頭의 看話一門과 宗師親見이 강조되고 있다고 한다. 따라서 만항의 선풍은 지눌의 선풍을 포함한 수선사 선풍에다가 몽산의 그것이 결합된 전통을 지닌다고 할 수 있다.

그런데 만항보다 25년 뒤에 나타난 충감이 1304년 몽산의 제자인 철산소경을 원나라에 가서 직접 초빙하였다. ?鑑(1274-1388)은 圓明國師로 책봉되었으며 호는 雪峰, 자는 절조, 성은 김, 평양군 永純의 동생이다.

1280년(충렬왕6) 7세에 선원사에서 출가하고 원오에게 사사받았다. 1292년(충렬왕18)에 승과에 급제하고 각지를 돌아다닌 뒤 원나라에 들어가 철산을 만나 함께 귀국했다. 그후 용천사 주지로 있으면서 백장의 선문청규를 실행하였으며 이어 15년 동안 선원사의 주지를 하였다. 1334년(충숙왕 복위7)부터 성주산 보광사에 주석하며 중건하였고 1338년에 보광사에서 입적하였다는 이것이 스님의 대체적인 행장인데,

그의 행적 가운데 중요한 것은 수선사 만항에 이어 몽산 선풍을 수용한 사실이다. 그는 1304년 몽산의 제자 철산 소경을 고려에 초빙하여 3년간 모셨을때 [고려국대장이안기]에 의하면 철산은 당시 고려사람들에게 “부처를 맞이한 듯 온 나라가 존숭하였고 머무는 곳마다 4부대중이 구름처럼 모였다.” 고 한다.

*허흥식, [1306년 고려국대장이안기], [고려불교사연구] 일조각 1986

▶▶▶충렬공 3자 문영공(김순)은

1306년 (충렬왕26, 대덕10)에 강원도 회양부(淮陽府) 금강산에 세운 [高麗國大藏移安記 (고려국대장이안기)를 민지 찬, 김순 서하였다.

---閔漬가 撰하고, 봉익대부밀직사부사 判비서寺事문한학사 金恂 書하여 大德 10年 丙午 9月 日 記한 것으로, 1306년 (충렬왕26, 대덕10) 고려인 민지가 찬한 대장경 이안기로서, 그 주된 내용은 1304년 고려에 왔던 원의 승려 鐵山(紹)이 강화도 보문사에서 얻은 대장경 1부를 강서행성 애주로 의춘현의 대앙산으로 옮겼다는 내용이다. 또 劉喜海의 海東金石存攷(고) 26에는 "大德10年9月閔漬撰 金恂書 在江原道淮陽府金剛山" 하여 이 비의 존재를 확인하고 있다. (석각사료신편 26, p19514) (典據 : <周南瑞 編, 천하동문> 전갑집 7>, <사고전서> 총집 (영인본 1366책)의 <천하동문집>7 )

■ 한국학보 제77집 (1994.2, 일지사)

●蒙山德異(1232-?1298)의 行績과 年譜 (허흥식/ 한국정신문화연구원 한국학대학원 교수)

몽산덕이는 13세기 후반에 활동한 중국의 고승이다. 몽고 세력의 확산으로 南宋이 멸망한 1232년에 남송에서 태어나 몽고의 침략을 받았던 청장년기에 격동의 시대를 양자강 남쪽에서 修學과 出家, 그리고 修道로 보냈던 임제종 양기파에 속한 고승이다.

그는 고려에 다녀가지 않았으나 그의 저술이 조선시대까지 유행할 정도로 우리나라의 불교계에 끼친 그의 영향은 매우 컸다. 그의 제자인 鐵山紹瓊(철산소경)이 몽산의 死後에 고려에 3년간 머물렀었고, 고려말의 고승들도 몽산의 유적을 탐방할 정도로 깊이 기억되고 있었다. 그가 고려의 動安居士 李承休에게 간접적으로 감화를 주었고, 그의 제자 철산소경은 우리나라 불교사에 특기될 정도로 고려의 불교계는 물론 조선을 거쳐 오늘날의 불교계에도 그의 영향은 적지 않다. 그는 국어학계와 서지학계에서 각별한 주목을 받기 시작하였고, 그의 생애와 사상에 관한 국사학계의 관심이 일어나기 시작하고 있다.

<1295-1300 몽산 덕이와 고려 인물과의 교류>

1295 (몽산63세) 乙未 충렬왕 21년 겨울에 了庵元明長老, 覺圓上人, 覺性上人, 妙孚上人 등 8人의 道友가 三韓(高麗)으로부터 와서 조용히 지내기를 같이함.

1296 (몽산64세) 丙申 여름. 中孚上人 등 4人의 道友가 고려로 돌아감

겨울. 고려의 萬壽上人이 왔고, 고려국 내원당대선사 혼구, 정녕원공주왕씨 묘지, 명순원공주왕씨 묘혜, 전도원수 상락공 김방경, 시중 한강, 재상 염승익, 재상 김흔, 재상 이혼, 상서 박경, 상서 유거 등 여러분이 재삼 편지를 보내어 문답함.

1297 (몽산65세) 丁酉 仲春, 法門(十松)景致의 序文을 씀 (十松序)

1298 (몽산66세) 상인을 통하여 萬恒이 몽산의 서문이 있는 <육조대사법보단경>을 구함 (덕이본 육조단경 序) 2월 2일 십송설의 서와 가송의후서를 씀 (십송서) 4월 12일 동안거사 이승휴에게 법어를 보냄 (동안거사집)

1300 고려에서 만항이 덕이본 육조대사법보단경을 간행함 (덕이본 육조단경 서)

13) 1298년 1-8월 충선왕이 잠시 즉위하였다가 밀려나는 등 충렬왕, 충선왕 부자의 극심한 권력투쟁의 와중에서 한희유 등 충렬왕파를 제거하려다 실패하고 원나라에 들어가 7년간을 지냈다.

이때 아버지 김방경은 충렬왕과 여전히 밀접한 관계를 유지하면서도(1296년 충렬왕과 함께 원나라에, 1297년 충렬왕이 김방경의 집에), 아들 김흔, 김순을 비롯하여 조인규(*김흔 사돈), 홍규, 박전지(*김방경 처조카), 이진(*김방경 묘지명 찬), 이승휴(*동안거사집에 김방경 글) 등 충선왕 세력의 후원과 교유가 많았다.

(김흔 50세) 1299년 승려 일영(日英)이 한희유(韓希愈)가 모반을 꾀한다고 무고하므로 인후(印侯)와 함께 이를 제거하기 위하여 원나라에 갔으나, 마침 원나라에 갔던 충렬왕이 무고임을 밝혀 한희유가 무사히 귀국하여 중용되자 귀국하지 않았다.

《고려사》 제33권 - 세가 제33 > 충선왕 1 충렬왕 24년 정월 갑진일에 원나라에서 사신을 보내 (충선을) 왕으로 책봉하고 충렬왕은 일수왕(逸壽王)으로 임명하였다.

병오일에 왕이 충렬왕에게서 전위(內禪)를 받고 강안전(康安殿)에서 왕위에 올랐다. 5월 신묘일에 왕이 교서를 내리기를

이날에 조인규(趙仁規)를 사도 시중 참지 광정 원사(司徒侍中參知光政院事)로, 홍자번(洪子藩)을 좌복야 참지 광정 원사(左僕射參知光政院事), 홍규(洪奎)를 수 사도 영 경 영궁사(守司徒領景靈宮事)로, 정가신(鄭可臣)을 사공 우복야 수문전 대학사 감수국사 참지 광정 원사(司空右僕射修文殿大學士監守國史參知光政院事)로, 인후(印侯)를 광정사 참지 기무(參知機務)로, 김흔(金渾)을 검교 수 사도 영 봉상시사로, 차신(車信)과 이지저를 모두 검교 사도 자정 원사로, 김지숙(金之淑)을 동지 광정원사 참지기무로, 안향(安珦)을 참지 기무 행 동경 유수집현전 대학사 계림부윤으로, 유비(柳庇)를 광정부사 겸권 참지 기무로, 최유엄을 검교 사공 사헌 대부로, 이혼(李混)을 검교 사공 서경 유수 평양부윤으로, 정개를 남경 유수 광릉 부윤(廣陵府尹)으로, 최충소(崔沖紹)를 동지 자정원사 행 중경 유수 개원(開元) 부윤 과의군(果毅軍) 도지휘사로, 박의(朴義)를 동지 자정원사로, 민지(閔漬)를 집현전 대학사 첨(簽)을 광정원사로, 원경(元卿)을 중경 유수 과의군 도지휘사로, 민종유(閔宗儒)를 전조상서(銓曹尙書) 숭복관사(崇福館使)로, 허평(許評)을 민조(民曹) 상서로, 윤보(尹珤)를 홍문관 학사 의조(儀曹) 상서로, 최감을 사림(詞林) 학사 승지 형조 상서로, 전승(全昇)을 숭문관 학사 병조 상서로, 유유(柳栯)를 병조 상서 응양군(鷹揚軍) 상장군으로, 오한경(吳漢卿)을 사림 학사 시(試) 좌산기 상시(左散騎常侍)로, 이진을 사림 학사 시 우산기상시로, 홍자한(洪子翰)을 금오위(金吾衛) 섭(攝) 상장군 겸 사헌 중승(司憲中丞)으로, 장석(張碩)을 광정 도승지 봉상경(奉常卿)으로, 김순(金恂)을 광정 부사 승지 성균 제주로, 조서(趙瑞)를 광정 승지 전객경(典客卿)으로, 이승휴를 사림 시독 학사 시(試) 비서감(秘書監) 좌간의대부로, 심봉길(沈逢吉)을 사헌 중승으로, 권영(權永)을 사림 시강 학사 시 위위경(衛尉卿)으로, 조간(趙簡)을 형조 시랑 우간의 대부로 각각 임명하였다.

《고려사》 제31권 - 세가 제31 > 충렬왕 4 > 충렬왕 기해 25년(1299)

기해 25년(1299) 봄 정월 임진일에 태백성(금성)이 낮에 나타났다. 왕이 외원으로 가서 장경 도량을 베풀었다.

정유일에 만호 인후, 김흔, 밀직 원경 등이 상부의 승인 없이 자의로 군대를 동원하여 만호 한희유와 상장군 이영주를 붙잡고 그들이 반역 음모를 하였다고 무고(誣告)하였다. 그리하여 무술일에 왕과 좌승 합산이 흥국사(興國寺)에서 한희유 등을 문초하였는데 이영주는 사실 아닌 자백을 하였으나 한희유는 끝까지 불복하였다.

계묘일에 세조(원나라 황제)의 기일(忌日)이므로 왕이 신효사에 갔다.

무신일에 인후, 김흔, 원경이 한희유가 자기 죄를 시인하지 않는다 하여 원나라에 가서 황제에게 상소하려 하였으나 왕이 그것을 보류하고 그 의견에 조지 아니 하였다. s 2월 무오일에 합산이 원나라로 돌아갔다. 한희유, 이영주를 해도(海島)로 귀양 보냈다.

《고려사》 제31권 - 세가 제31 > 충렬왕 4 > 충렬왕 경자 26년(1300) 가을 7월

정축일에 왕이 황제의 연회에 참석하였더니 황제는 이날이 황태자의 생일인 까닭에 인후, 김흔 등을 용서하여 주었다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김흔열전 중일영(日英)이 한희유가 반역을 음모한다고 무고하였을 때 김흔은 인후(印候)와 더불어 군대를 출동시켜 한희유를 붙잡아다가 좌승(左丞) 합산(合散)에게 고발하여 문초케 하였다. 그러나 한희유 등은 죄행을 시인하지 않았고 일영도 또 달아나 버렸으므로 인후, 김흔 등이 장차 원나라로 가서 황제에게 하소하려 하였는데 왕이 말리었으나 그 말을 따르지 아니 하였다. 그래서 왕도 사신을 원나라에 보내 한희유의 죄가 무고임을 판명케 하였다. 때마침 대사령이 내렸으므로 김흔 등도 죄를 면하게 되었고, 아버지가 죽었으므로 귀국하여 복상을 마치고 다시 원나라로 갔다.

충렬왕(忠烈王) 1236(고종 23)∼1308(충렬왕 34) 고려 제25대왕 재위 1274∼1308 본관은 개성(開城)

1298년 왕의 총애를 믿고 세력을 부리던 궁인 무비(無比)가 그 당류와 함께 세자(뒤의 충선왕)에게 주살되자 정치에 염증을 느껴 세자에게 왕위를 넘기고 태상왕(太上王)이 되었고, 원나라에서 부마 상주국 일수왕(駙馬上柱國逸壽王)의 호를 받았다.

이해 8월 충선왕이 왕비 계국대장공주의 무고로 국인(國印)을 빼앗기고 원나라로 가자 다시 왕위에 올랐다.

그러나 이후부터는 정사는 돌보지 않고 사냥과 음주가무에만 몰두하였고, 부자간의 이간을 일삼는 왕유소(王惟紹)·송린(宋璘)의 무리에 귀기울여 왕위를 서흥후 전(瑞興侯琠)에게 계승시키고 계국대장공주를 개가시키려는 음모에 동조하여 1305년 이를 성사시키려고 원나라로 직접 가기까지 하였다.

그러나 충선왕이 원나라 무종(武宗)의 옹립에 공이 커 원조정에서 위치가 강대해짐으로써 왕유소 일당은 처형되었고 왕도 귀국하게 되었다. 이후 실권은 세자에게 빼앗기고 1308년에 죽으니 충선왕이 왕위에 오르게 되었다. 시호는 충렬(忠烈)이며, 능은 경릉(慶陵:開城 소재)이다.

충선왕(忠宣王) 1275(충렬왕 1)∼1325(충숙왕 12) 고려 제26대왕 재위 1298, 1308∼1313 본관은 개성(開城)

1. 가계와 세자 때의 행적

이름은 장(璋). 초명은 원, 몽고명은 이지리부카(益知禮普花). 자는 중앙(仲昻). 충렬왕의 큰아들이며, 어머니는 원세조(元世祖) 쿠빌라이(忽必烈)의 딸 제국대장공주〔齊國大長公主, 몽고명은 쿠두루칼리미쉬(忽都魯揭迷述矢〕, 비는 원나라 진왕(晋王) 감마라(甘麻刺)의 딸 계국대장공주(몽고명은 보다시리(寶塔實憐)〕, 조인규(趙仁規)의 딸 조비(趙妃), 서원후(西原侯) 영(瑛)의 딸 정비(精妃), 홍규(洪奎)의 딸 순화원비(順和院妃)이다.

1277년(충렬왕 3) 세자에 봉해지고, 1295년 8월 충렬왕에게서 동첨의사·밀직사·감찰사의 판사직을 맡아 3개월간 왕권대행을 하다가 원나라로 가 이듬해 11월 원나라 공주와 혼인하였다.

혼인식에 참석하고 귀국한 왕비 제국대장공주가 1297년 5월 병사하자 7월 문상하러 온 세자는 왕의 만류에도 불구하고 왕의 총애를 빙자, 세력을 떨치던 궁인 무비(無比)와 그 당류 최세연(崔世延)·도성기(陶成器) 등 40여명을 공주를 저주하여 죽게 했다는 죄목을 씌워 참살, 유배하는 대숙청을 단행하고 이듬해 정월 정치에 뜻을 잃은 충렬왕의 선위(禪位)를 받아 즉위하였다.

2. 폐단척결과 인사행정

이러한 면모는 즉위한 뒤에도 나타나, 즉위 직후(1298.1.) 곧 정치·경제·사회 전반에 걸쳐 고려가 당면하고 있던 폐단을 과감히 개혁함을 내용으로 하는 30여항의 교서(敎書)를 발표하였다.

5. 관제개혁과 그 반향

이 관제개혁 속에는 반원적인 요소가 엿보이고 있다. 때맞추어 일어난 원공주 출신인 왕비의 질투로 인한 조비무고사건(趙妃誣告事件)은 세력가의 억압으로 인하여 신흥귀족의 공격 목표가 되고, 반원적 요소에 대한 원나라의 간섭이 강화되는 계기를 만들어주게 되어, 드디어는 즉위년 8월 원나라로부터 강제 퇴위를 당하여 원나라로 가게 되었으며, 이로써 왕위는 다시 충렬왕에게 돌아가 왕은 이후 10년간 원나라에 머무르게 되었다.

6. 왕부자간의 갈등

원나라에 장기간 머무르는 동안 본국에서는 즉위 전부터 있던 왕 부자간의 불화가 표면화되어 1299년 충선왕파로 여겨지는 쿠라타이(고려명 印侯)를 중심으로 반란을 획책하였다는 한희유무고사건(韓希愈誣告事件)이 일어났고, 이어 충렬왕파에서는 왕유소(王維紹)·송린(宋麟)·석천보(石天補) 등이 주동이 되어 부자간을 이간시키며 충선왕비 계국대장공주를 서흥후 전(瑞興侯琠)에게 개가시키고 왕위도 세습시키려는 음모를 꾸몄고 환국(還國)을 저지하는 운동도 일으켰다.

이 불화는 1305년 충렬왕이 전왕 폐위를 직접 건의하러 원나라로 감으로써 절정에 달하였다.

그러나 원나라 성종(成宗)이 후계자 없이 죽어 황위쟁탈전이 일어나자 왕은 평소 가까이 지내던 하이샨(海山:武宗)을 도와 옹립하게 함으로써 원나라 조정에서 위치가 강대해졌고 따라서 왕유소 일당을 처형하여 부자간의 싸움은 끝이 났다. 이로써 고려 국정의 실권은 왕에게로 돌아갔다.

7. 정치혁신의 무산

1308년 심양왕(瀋陽王)에 봉해지고 이해 7월 충렬왕이 죽자 귀국하여 다시 왕위에 올랐다. 복위한 왕은 기강의 확립, 조세의 공평, 인재등용의 개방, 공신 자제의 중용, 농장업의 장려, 동성결혼의 금지, 귀족의 횡포 엄단 등 즉위교서에 필적하는 혁신적인 복위교서를 발표하여 또 한번 혁신정치를 천명하였다.

그러나 오랫동안 원나라 생활에 젖어 있던 관계로 곧 정치에 싫증을 느끼고 복위한 지 두달 후인 11월 제안대군 숙(齊安大君淑)에게 왕권 대행을 시키고 원나라로 감으로써 혁신정치는 이루어지지 않았으며 재위기간에는 한번도 귀국하지 않고 연경(燕京)에서 전지(傳旨)를 통하여 국정을 행하였다.

14) 아버지 별세, 귀국하여 복상을 마치고 다시 원나라로

(51세) 1300년 8월 16일, 아버지 김방경이 별세하였다. 당시에 정권을 잡고 있던 자들이(한희유 등 충렬왕파) 예식대로 장사 지내는 것을 방해하였다. 원나라에 있던 김흔이 귀국하여 복상을 마치고 다시 원나라로 돌아갔다. 이때 김방경 묘지명을 이진(*이제현 아버지)이 지었는데, 사자(嗣子)이신 상국(相國=나라의 재상, *?김흔, ?김순)의 간청(懇請)도 있음으로 해서 삼가 붓을 잡아 명(銘)을 쓰노라고 적고 있다. 김방경 행장도 이때 만들어진 듯한데(*1350년 안진 발하기를, 해가 도래되어 종이가 떨어지고 먹빛이 변해져서---, 라고 적고 있음), 찬자 서자가 누구인지는 알수없다.

<김방경 묘지명, 1300년 이진 찬>

대덕4년(大德4년=1300년) 8월 16일에 병환(病患)으로 인하여 백목동(栢木洞) 영계리(영溪里)에서 돌아가시어 9월 초3일에 예안현(禮安縣) 서쪽 산록(山麓)에 유교(遺敎)에 따라 안장(安葬)하였다.

<김방경 행장, 1350년 안진 발>

89세에 병환(病患)으로 본댁(本宅)에서 돌아가시니 임종(臨終)시까지 아품이 없이 조용히 앉아서 돌아가시니 유언(遺言)에 따라 안동(安東) 조부(祖父)산소(山所) 근처에 장사(葬事)하게 되었다.

영구(靈柩)가 떠날 때는 삼관녹사(三官錄事) 80여명이 모두 소복(素服)으로써 제사(祭祀)를 드리고 울음으로서 보내는데 그 때 공(公)을 미워하는 간신(奸臣)들 무리의 모사(某事)로 예장(禮葬)을 치르지 못하여서 왕(王)이 또한 후회(後悔)하고

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김방경열전 26년에 그는 병으로 죽었는데 나이는 89세였다. 김방경은 사람됨이 충직하고 진실하고도 후하였으며 도량이 아주 넓어서 사소한 일들에 구애됨이 없었고 엄격하고도 굳세었으며 항상 말이 적었다.

아들, 조카 등에 대해서도 반드시 예의에 맞게 언동을 취하였으며 옛예식을 많이 알았으므로 일을 처리해 나가는 데 있어서 조금도 차착이 없었다.

자기 몸을 잘 거두고 근면하고 절약하는 기풍을 견지하였으며 대낮에는 드러눕는 일이 없었고 늙었으되 머리칼이 검은 채로 남아 있어 날씨가 춥거나 덥거나 능히 견디어 내었고 병환이라곤 없었다.

그는 죽은 뒤에 안동 땅에 묻어 달라고 유언하였다. 당시에 정권을 잡고 있던 자들이 이것을 싫어하여 예식대로 장사 지내는 것을 방해하였다. 그러나 그 후에 왕이 이것은 잘못이었다고 후회하였다.

<김방경 묘지명, 1300년 이진 찬>

공(公)의 배위(配位)는 거서랑 지제고(起居郞知制誥) 박익정(朴益旌)의 따님으로서 삼남 삼녀를 나셨으니 장자 선( )은 봉익대부 부지밀직사사 전법판서 상장군(奉翊大夫副知密直司事典法判書上將軍)을 지내시고 공(公)보다 먼저 돌아가셨으며, 차남 흔( )은 관고려군 만호 진국상장군 광정대부 도첨의참리 상장군(管高麗軍萬戶鎭國上將軍匡靖大夫都僉議參理上將軍)을 지내시고 삼남 순(恂)은 봉익대부 밀직사부사 판비서시사 문한학사(奉翊大夫密直司副使判秘書寺事文翰學士)를 지내시고 딸 한분은 참지성사 조계순(參知政事 趙季恂)의 2자(二子) 변( )에게 출가(出嫁)하였는데 변( )은 봉익대부 부지밀직사사 상장군 전리판서(奉翊大夫副知密直司事上將軍)을 지냈다. 둘째따님은 지첨의부사 김광원(知僉議府事 金光遠)의 장남(長男)인 조헌대부 신호위 보승장군(朝顯大夫神虎衛保勝將軍) 김원충(金元沖)에게로 출가하였고, 셋째따님은 통례문사(通禮門事) 권윤명(權允明)에게로 출가(出嫁)하였다. 전취 박씨(前娶 朴氏)는 공(公)보다 먼저 돌아가시어 또다시 손씨(孫氏)를 재취(再娶)하여 딸 한 분을 나셨는데 그 따님은 통례문기후(通禮門 候) 채의(蔡宜)에게로 출가(出嫁)하였다.

나는 과갈(瓜葛)의 친분(親分)도 있고, 또 특별(特別)히 알아 주시고 대우(待遇)를 받은 자(者)이며, 또 사자(嗣子)이신 상국(相國=나라의 재상)의 간청(懇請)도 있음으로 해서 삼가 붓을 잡아 명(銘)을 쓰노라.

대덕(大德) 4년 경자(庚子) 9월

전 정헌대부 밀직사 좌승지 판비서시사 문한학사 충사관 수찬관 지제고(前 正獻大夫密直司左承旨判秘書寺事文翰學士充史館修撰官知制誥) 이 진(李 ) 지음(撰)

<김방경행장, 1350년 안진 발>

○공(=김방경)의 손자 추성 보리동덕 익찬공신 벽상삼한 삼중대광 복창부원군(=영후)의 집에 공의 행장이 비장되어 있었으나, 해가 도래되어 종이가 떨어지고 먹빛이 변해져서 다른 사람으로 하여금 다시 써서 그 근본을 잊지 않게 했다.

15) 1306년 한희유가 죽고 1307년 충선왕이 실권을 장악하자, 연경에서 7년만에 돌아와 찬성사 자의도첨의사사 삼중대광이 되었다. 충선왕 원년(1308년) 59세로 몰하였다.

(58세) 1307년 한희유가 죽자 연경에서 7년 만에 돌아와, 찬성사 자의도첨의사사삼중대광(贊成事咨議都僉議司事三重大匡)이 되었다. 아버지를 이어 상락공(上洛公)에 습봉(襲封)되었다. 성품이 활달하면서도 인자하였다고 한다.

충선왕이 즉위하여 이르기를, “대덕(大德) 3년(1299)에 본국의 무뢰한 무리가 장차 난을 꾀하고자 하거늘, 흔이 만호 인후와 더불어 능히 먼저 알고 난을 진정하였으니, 그 공을 가히 상(賞)하여 특히 서용(敍用)할 것이다.”라고 하였다.

이때 (충선왕에 의해서) 선친 김방경에게 선충협모정난정국(宣忠協謀定難靖國)공신 벽상삼한삼중대광(壁上三韓三重大匡)의 칭호를 추증하고 시호를 충렬(忠烈)이라고 하였으며 명령으로 신도비(神道碑)를 세웠다.

충렬공 諡狀文과, 찬서자 등 일체의 내용은 알수없다. 또한 김방경 신도비는 역사 기록상 최초의 신도비라고 하는데 신도비명문, 찬서자 등 일체의 내용을 현재 알수없다. 김방경과 교유가 많았던 문장가, 혹은 김흔, 김순과 절친했던 문장가가 지었을 것으로 생각할 수 있다. 당대의 문장가이면서 우리 가문과 절친했던 이진, 민지, ... 등의 현재까지 세상에 드러나지 않은 문집 속에 들어 있을 수 있다.

(59세) 1308년 충선왕 원년에 나이 59세로 몰하였다. 1580년 경진보를 보면 배위는 알수없고, 딸 둘을 두었는데, 1녀는 민적(재신, *민종유의 아들)에게, 2녀는 조련(찬성사, *조인규의 아들)에게 출가하였다.

《고려사》 제32권 - 세가 제32 > 충렬왕 5 > 충렬왕 정미 33년(1307) 정미 33년(1307) 봄 정월 병인 초하룻날에 왕이 원나라에 체재하였다. 계유일에 원나라의 성종(成宗)이 죽었다.

3월 신묘일에 전왕이 동지밀직사사 김문연, 상호군 김유(金儒)를 보내 밤중에 순군부(巡軍府)로 들어가서 결재(批判)를 전달하였는바 그것은 최유엄을 도첨의 중찬 판 전리 감찰사사로, 유비를 도첨의 찬성사 판 군부사사로, 이혼을 도첨의 찬성사 판 판도사사로, 김심(金深)을 도첨의 참리 판삼사사로, 허평(許評)을 판밀직사사(密直司事)로, 김연수와 김태현을 지밀직사사로, 김문연을 동지밀직사사로, 윤보(尹珤)와 오한경(吳漢卿)을 밀직부사로, 박승공(朴承功)과 나윤재(羅允材)를 삼사 좌우사로, 조인규를 자의(資議) 도첨의사사 평양군(平壤君)으로, 인후(印候) 를 자의 도첨의사사 평양군(平陽君)으로, 김흔(金炘)을 자의 도첨의사사 찬성사로, 고세를 자의 밀직사사(咨議密直司事) 도첨의 참리로, 김원상(金元祥)을 자의 밀직사사 밀직부사로, 진양필을 자의 밀직사사 동지밀직으로, 최충소(崔沖紹)를 판도 판서 권수 찬성사(權授贊成事)로, 홍선(洪詵)을 상호군 권수 참리로, 민종유(閔宗儒)를 전법 판서 권수(權授) 판밀직사사로, 박전지(朴全之)를 판 비서시사 권수 밀직부사로, 허유전(許有全)을 감찰 대부 권수 동지밀직사사로, 정지연(鄭之衍)을 좌상시(左常侍) 권수 동지밀직사사로, 조간(趙簡) 을 우상시 권수 밀직부사로, 이연송(李連松)을 판예빈시사 권수 밀직부사로, 박선(朴瑄)을 군부판서 권수 밀직부사로, 이산을 판 사재시사(判司宰寺事) 권수 밀직부사로, 이진(李瑨)을 판 위위시사(判衛尉寺事) 권수 밀직부사로, 조서(趙瑞)와 김흥(金興)을 좌우 승지로, 야선단(夜先旦)과 홍승서(洪承緖)를 좌우 부승지로 임명한다는 것이었다. 그 밖에도 관직에 임명된 자가 80여 명이었다.

전 왕(충선왕)이 원나라 태자의 지시에 의하여 왕유소, 송방영, 송린, 한신, 송균(宋均), 김충의(金忠義), 최연(崔涓) 및 그 일당인 악한들을 (전 왕의) 저택에 잡아 가두고 왕을 경수사(慶壽寺)로 숙소를 옮기게 하였다. 이때로부터 왕(충렬)은 팔짱을 끼고 앉아 있게 되었고 국정은 모두 전 왕(충선)의 수중에 장악되었다.

《고려사》 제33권 - 세가 제33 > (14) 대덕 3년에 우리 나라에서 무뢰한들이 난을 꾸미려고 할 적에 만호 홀라대와 김흔 등이 미리 그 음모를 탐지하였으므로 능히 난을 방지할 수 있었으니 그 공로도 상을 줄 만하다. 특별히 기록하고 등용할 것.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김흔열전 당시에 한희유가 재상으로 있었으므로 김흔은 고려로 돌아오려 하지 않고 연경에서 대략 7년간이나 머물러 있었다. 한희유가 죽고 난 뒤에 김흔을 찬성사 자의(咨議) 도첨의사사로 임명되고 삼중 대광(三重大匡)의 작위를 더하여 받았으며 아버지의 뒤를 이어 상락공(上洛公)으로 봉하였으므로 본국으로 돌아오게 되었다. 그런데 아버지의 유언에 따라 만호의 관직은 사양하여 형의 아들 김승용(承用)에게 주었다.

충선왕이 즉위하자 교서를 내려 이르기를

ꡒ대덕(大德) 3년(1299년)에 우리 나라에서 무뢰한들이 반란을 일으키려고 하였을 때 김흔은 만호 인후와 더불어 능히 미리 그 사실을 알고 난을 평정하게 하였으니 그 공로를 포상하여야 할 것이며 그를 특별히 높은 관직에 등용할 것이다ꡓ라고 하였다. 충선왕 원년에 나이 59세로 죽었다. 김흔은 성품이 활달하고 인자하였으며 특히 친척 가운데 곤궁한 자를 잘 구제하여 주었다.

<김방경 행장, 1350년 안진 발>

충렬왕(忠烈王) 33년 정미(丁未=1307)년 6월 14일에 왕(王)이 영지(令旨)를 내려 이르되 "고 상락공 김방경(故 上洛公 金方慶)은 공(功)이 많은지라 대려(帶礪=黃河의 띠(帶)같이 작아지고 태산(泰山)이 숫돌처럼 낮아지도록 오래라는 뜻)와 같이 잊어버리기 어렵다."하고 그의 벼슬을 선충협모 정난정국공신 벽상삼한 삼중대광(宣忠協謨定難靖國功臣壁上三韓三重大匡)으로 추증(追贈)하고 충렬(忠烈)이라 시호(諡號)를 내리시고 왕명(王命)으로 신도비(神道碑)를 세웠다.

《고려사》 제104권 - 열전 제17 > 김방경열전 충선왕 때에 그를 선충 협모 정난 정국(宣忠協謀定難靖國) 공신 벽상 삼한 삼중 대광(壁上三韓三重大匡)의 칭호를 추증하고 시호를 충렬(忠烈)이라고 하였으며 명령으로 신도비(神道碑)를 세웠다.

16) 아들 승고(承固)

김흔 장군은 슬하에 1남(承固) 2녀(민적, 조련에 출가)를 두었는데(*1580년 경진보에는 무남 2녀), 1남 承固는 평리 상호군 行숭복도감 판관에 추봉되었고, 딸 하나만을 두어 의성인 김태권에게 출가시키고 무후하였다.

문영공(김순)의 사위인 정책의 둘째아들 정포가 지은 [贈佐郞舅詩幷序] 가 <동문선>에 실려있고, 정포의 <雪谷集>에 [永嘉。同諸公過金佐郞 承古 舅山莊] 가 실려 있다. 이를 보면, 1342년경 정포의 舅(외숙) 중에 佐郞 承古라는 분이 복주(안동) 전나무골(회곡동) 山莊에 한가로이 살면서, 서울(개성)을 왕래하고 있음을 알 수 있다.

舅(?외숙) 중에 (김선의 아들) 자, 承用(*1328졸), 承澤, 承祐, (김흔의 아들) 承固, (김순의 아들), 영돈, 영휘, 사순, 영후가 있는데, 1342년경 생존하면서 좌랑 정도 벼슬을 할 분은 承祐, 承固, 영휘 정도인데, 承固가 가장 유력하다고 볼 수 있다. 지속적인 규명작업이 있어야 할 것이다.

동문선 제11권 오언배율(五言排律) 좌랑 외삼촌에게 드리는 시[서문도 함께 싣다] [贈佐郞舅詩幷序] 정포(鄭?)

지정(至正) 2년 가을에, 내가 형님 사겸(思謙)과 함께 남쪽으로 귀양왔다가 10월에 일이 있어 복주(福州)에 모여 닷새 동안을 머물렀다. 그때 외삼촌 김좌랑(金佐郞)이 복주의 전나무골[檜谷]에 한가로이 사는데, 어느 날 사겸형과 나를 청하여 놀고 유목사(柳牧使)와 양통판(梁通判)이 자리를 같이하여 주안(酒案) 사이의 담소(談笑)의 즐거움이 평시(平時)와 같아 하루 종일을 놀고 갔었다. 그 다음해 여름에 이르러 교지(敎旨)가 내려 나를 복주에, 사겸형을 청주읍(淸州邑)에 안치(安置)하게 하였는데, 막상 이르러 본즉 유목사와 양통판이 다 사직하여 갔고 외삼촌 또한 계시지 않아, 황량(荒凉)한 여사(旅舍)에 함께 즐길 사람이 없어 강산 천 리에 생각만 아득히 되풀이하였다. 한 달 남짓 있노라니 외삼촌이 서울서 돌아와 내가 유락(流落)해 있음을 불쌍히 여겨, 나를 위로할 길을 생각하여 날마다 즐거운 놀이를 벌여 산에 오르고 물에 놀면서 술을 마시고 시를 지으니, 마음이 헌칠, 정신이 흐뭇하여 영욕(榮辱)을 다 잊어 버리고 숫제 자신이 한인(閒人) ㆍ 은사(隱士)나 된 듯, 귀양살이의 신세임을 깨닫지 못할 정도였다. 아아, 인생의 모였다 헤어짐이 모두 수(數)가 있으니, 이제 내가 이곳에 귀양와 있음에 유(柳)와 양(梁)은 다 가고 홀로 외삼촌만이 계심은 어찌 하늘이 우리 두 사람으로 하여금 다시 예서 상종(相從)하게 함이 아니랴. 감탄이 그지없어서 이 시를 짓는다.

천리 밖에 이 몸이 귀양을 와서 / 千里身仍竄 금년에 신수가 더 야릇해라 / 今年數更奇 떠도는 신세 어디다 의탁할 것인가 / 飄零何所托 몸과 그림자만이 붙어 다닐 뿐 / 形影只相持 유학을 닦았으나 어디다 쓰리 / 儒術將安用 빈 말은 마침내 베풀 길 없네 / 空言竟莫施 세상의 웃음 살 줄 내 알았거니 / 自知爲世笑 남의 충고 듣기도 안 좋아하네 / 又不喜人規 곧은 도는 삼출주D-001을 만난다더니 / 直道連三黜 여생에 백 가지 어려움을 만났네 / 餘生遇百罹 친한 벗은 멀리서 서신도 없고 / 親朋無遠信 타관에 아는 사람 적네 / 羈旅少相知 반가울사, 내 외숙 한 분이 있어 / 好事逢吾舅 청담은 곧 나의 스승 / 淸談郞我師 성미가 피차에 서로 맞으니 / 風襟自有契 내왕도 저절로 무시로 하네 / 來往亦無期 좌상에 술병은 늘 가득하고 / 座上樽常滿 등 앞에 자리를 다시 옮겨서 / 燈前席更移 기쁨을 찾으니 마음이 흐뭇하고 / 覓歡心袞袞 체모를 생략하니 즐거움이 그지없어 / 省事樂熙熙 초목에도 화기가 뜨고 / 草木浮和氣 계산도 고운 모습 나타내는데 / 溪山有令姿 먼 마을을 나란히 말타고 가며 / 聯?村巷遠 나직한 수정에 잔 들고 앉아 / 把酒水亭卑 어초하는 늙은이와 짝을 짓기도 / 却伴漁樵老 사냥하는 젊은일 조아가기도 / 閑追射獵兒 느낀 회포에 노래 부르고 / 感懷歌正冽 보이는 물색에 눈물 흐르네 / 覽物淚空垂 옛일을 생각하니 산간주D-002 같아서 / 憶昔同山簡 한창 겨울 습지에서 취했었네 / 方冬醉習池 파연곡 부르며 잔치 끝난 뒤 / 笙歌淸?後 등불을 들고 돌아올 그때 / 燈火夜歸時 모였다 헤어짐이 꿈과도 같아 / 聚散還疑夢 슬픔과 기쁨은 시에나 싣네 / 悲歡只有詩 가엾은 내 신세 위로되는 건 / 蹉?猶可慰 늙어도 정정한 이 몸 / ??未全衰

[주 D-001] 곧은 도는 삼출 : 춘추 때 유하혜(柳下惠)가 곧기 때문에 세 번이나 벼슬에서 쫓겨 났으나, 버리고 가지 않으므로, 사람이 까닭을 물으니 대답하기를, “곧은 도(道)로써 사람을 섬기면 어디 간들 세 번 쫓겨나지 않으리오. 굽은 도(道)로써 사람을 섬기어 하필 부모의 나라를 버릴 것이냐.” 하였다.

[주 D-002] 산간 : 진(晋) 나라 산도(山濤)의 아들. 정남장군(征南將軍)으로 양양(襄陽)을 진수(鎭守)하면서 나가 놀기를 좋아하여, 흔히 경치 좋은 습가지(習家池)에 가서 술에 취해서는 백접리(白接?)를 거꾸로 쓰고 말을 거꾸로 타고 돌아오는 등 풍류 기화(奇話)를 많이 남겼다.

* 한국문집총간 雪谷集

정포 1609 - - - -

雪谷先生集 詩

永嘉。同諸公過金佐郞 承古 舅山莊

鞍馬悤悤閱數州。夕陽携手更登樓。謫來未厭湖山好。事去空驚歲月?。半壁殘燈孤館夜。傍?疏樹故園秋。欲知別後相思意。天際長江??流。

청주정씨 가문과 우리 가문

○정해---정책+女(부 김순)---<정오>, 정포---정공권(=정추)---정총, <정탁>---女+김오문 ○김순---<女+정책>, <女+별가불화>, <1김영돈>, 4김영후---김천---2김사렴, 3김사안, 4김사형 ○김흔---김승고 ○김선---김승택---김묘---<1김구용>, 3김구덕---<명빈+태종>, 김오문+女(부 정총)---김중엄, <휘빈+문종 세자>---김뉴+女(조부 조준)

**정해는 김영돈의 지공거 **정오, 정포 형제와 金佐郞 承古 舅의 교류 **별가불화 가 정포 를 원나라 임금에게 추천 **정공권(=정추)와 김구용의 교류 **정공권(=정추)와 김사렴의 신돈 탄핵 **정총의 <복재집>에 김사안 관련 글 ‘敎全羅道都觀察三司右使金 士安 書’

■ 문영공 묘지명 (1321년 민지 찬) 장녀는 입내시 중정대부 친어군대호군(入內侍 中正大夫 親禦軍大護軍) 정책에게로 출가하고

■ 김순처 허씨 묘지명 (1332년 이제현 찬) 장녀는 대광 청하군 鄭 (정책)에게 시집갔는데 먼저 죽었고

■ 안동김씨 족보 (1580년 경진보) ---여 백이정(白이正) 宰臣에 출가 ---여 별리불화(別里不花) 무후에 출가 ---여 정책(鄭책) 청하군에 출가 ---자 영돈(永旽) 小字 나해(那海) ---자 영휘(永暉) 宰臣 ---자 사순(思順) 삭발 宗慈 ---자 영후(永煦)

■ 고려사 (2003. 8. 27. 태서(익) 제공) 6월 찬성사 정해(鄭?)가 졸하였다.

해(?)는 의(?)의 손자로 처음에는 필도치(必?赤)가 되어 이혼(李混)ㆍ윤보(尹珤)와 이름을 나란히 드날렸다. 뒤에 전주(銓注)를 맡아서는 법을 지키고 공정하여, 비록 왕의 총애를 받고 권세를 부리는 자가 왕의 뜻이라 하여 청탁하여도 듣지 않았다. 이해 지공거(知貢擧)가 되었는데 장자빈(張子贇)ㆍ한종유(韓宗愈)ㆍ★김영돈(金永旽)은 모두 그가 뽑은 사람들이다.

학사연(學士宴)에서 왕이 글씨 족자를 내렸는데, 해가 기뻐서 펴보니, 그 한 연구에, 모든 일은 이루어지지 않고 몸은 문득 죽네 / 萬事不成身便死 하였다. 해는 얼굴빛이 변하고 좌객은 소스라쳐 놀랐는데, 얼마 안 있다가 졸하였다. 시호는 장경(章敬)이다

■ 영가지

○회곡촌(檜谷村) : 하계곡(下桂谷) 서쪽 몇 리쯤에 있다. 중앙에 작은 시내가 있는데 서쪽으로 흘러 낙동강에 들어 간다. 외로운 산이 강과 시내가 합치는 곳에 있으니 여기가 충렬공(忠烈公)8) 이 정자를 지은 곳이다. 마을 입구에 남쪽으로 향하여 큰 밭이 있는데 유전(流傳)하기를 이는 충렬공(忠烈公)의 집터라고 한다. 충렬공(忠烈公)은 대대로 여기에 살면서 여러 대(代)에 걸쳐 벼슬하였다. 문극공(文克公) 설헌(雪軒) 정오(鄭?)와 대사간(大司諫) 설곡(雪谷) 정포(鄭?)는 외가이므로 와서 살았다.

《출전 : 국역 영가지 권지1 pp56》

■ 안동시청 홈 청주정씨

'영가지'에 의하면 청주정씨가 안동에 살기는 공민왕때 첨의평리를 지내고 서원군에 봉해진 ★정오와 우간의대부를 지낸 그 아우 ★정보 형제에서 비롯된다고 했다.

★정책이 궁궐도감으로, 참소를 입어 원나라에 억류되어 있는 왕(충숙 왕)을 도운 공으로 청하군에 봉해지고 판도판서를 역임했는데, 이는 ★김방경의 아들인 상락군 ★김순의 사위로, 안동에 입향한 설헌 정오, 설곡 정보은 바로 이의 아들이다. ★설헌은 문과급제로 공민왕의 사부, 첨의평리를 지내고, 그 아우 ★설곡은 진사, 문과로 충혜왕때 우간의대부를 지냈다.

'영가지' 방리편 회곡촌조에 '마을 어귀에 남향으로 된 큰 밭이 있으니, 예로부터 전하기를 ★충렬공이 여기서 살았는데, 설헌과 설곡형제도 외가로하여, 와서 살다'라고 했음을 보아, 설헌 형제가 이곳 회곡에 입향하게 되기는 그 외가의 반연이었음을 알수 있다.

■ 디지털한국학

●정오(鄭#오74){2} ***김순의 외손자

?∼1359(공민왕 8). 고려 후기의 문신. 본관은 청주(淸州). 자는 사겸(思謙). 호는 설헌(雪軒).

찬성사 해(#해15)의 손자로, 판도판서(版圖判書) 책($책01)의 아들이다.

● 정포(鄭#포33) ***정포는 김순의 외손자, 별가불화는 김순의 3사위

1309(충선왕 1)∼1345(충목왕 1). 고려 말기의 문신. 본관은 청주(淸州). 자는 중부(仲孚), 호는 설곡(雪谷). 도첨의찬성사(都僉議贊成事) 해(#해15)의 손자로, 판선공(判繕工) 책(責)의 아들이며, 최문도(崔文度)의 사위이다.

유배지에서 풀리자 다시 출세의 의지를 가지고 원나라에 건너갔으며, 원나라 승상인 별가불화(別哥不花, 別哥普化)가 그를 한번 보고 매우 호감을 가지게 되어 원나라 임금에게 추천하였으나, 그뒤 얼마 안 되어 37세의 나이로 죽었다.

정공권(鄭公權)

1333(충숙왕 복위 2)∼1382(우왕 8). 고려의 문신. 본관은 청주(淸州). 초명은 추(樞). 자는 공권(公權)인데, 뒷날 자를 이름으로 썼다. 호는 원재(圓齋). 좌사의대부(左司議大夫) 보(溥)의 아들이다.

1353년(공민왕 2) 문과에 급제하였고 예문검열을 거쳐 좌사의대부에 올랐다.

1366년 이존오(李存吾)와 함께 신돈(辛旽)을 탄핵하다가 처형당할 위기에 처하였으나, 이색(李穡)의 구원으로 동래현령으로 좌천되는 것으로 마무리되었다.

저서로는 《원재집 圓齋集》이 있으며, 시호는 문간(文簡)이다.

정총(鄭摠)

1358(공민왕 7)∼1397(태조6). 고려말 조선 초기의 문신. 본관은 청주(淸州). 자는 만석(曼碩),

호는 복재(復齋).정당문학(政堂文學) 추(樞:일명 公權)의 아들이며, 조선개국공신 탁(擢)의 형이다.

1395년 태조 이성계의 고명(誥命) 및 인신(印信)을 줄 것을 청하러 명나라에 사신으로 파견되었다가, 때마침 명나라에 보낸 표전문이 불손하다 하여 명나라 황제에게 트집잡혀 대리위(大理衛)에 유배도중 죽었다. 글씨를 잘 쓰고 문집으로 《복재유고》가 있다. 시호는 문민(文愍)이다. 17) 사위 민적---외손자 민사평

1336년 사위 민적---충주(忠州) 황려군(黃驪郡: 지금의 경기도 여주) 사람이다.---송림현(松林縣)의 초원(椒原)에 장례지냈다.---이 별세하였다. 이제현이 묘지명을 지었다.

1359년 외손자 민사평---충주 여흥(驪興 : 지금의 경기도 여주)인이다---제민 형제가 상례를 주관하며 례를 극진히 하여, 대덕산(大德山) 감응사(感應寺) 남록(南麓)에 장사지냈다.--- 이 65세로 별세하였다. 이달충이 묘지명을 지었다.

<민적 묘지명>

시대 고려 연대 1336년(충숙왕23년) 유형/재질 묘지명·묵서명 / 돌 문화재지정 미지정 크기 세로 106cm, 가로 35cm, 두께 3cm 출토지 미상 소재지 (한국)국립중앙박물관-서울특별시 종로구 세종로 1-57 서체 해서(楷書) 찬자/서자/각자 이제현(李齊賢) / 미상 / 미상

<判讀文>

-----公生至元庚午到今年享壽六十有七先娶萬戶上洛君金諱?之女生一男曰子夷時爲奉善大夫衛尉少尹知」製敎□娶元氏?成事諱玖之女生三男曰揄?爲同年及第渙未仕三退女皆世家子-----

<해석문>

-----공은 지원(至元) 경오년(원종 11, 1270)에 태어나 올해까지 67세의 수를 누렸다. 처음 만호 상락군(萬戶 上洛君) 김흔(金小斤)의 딸에게 장가들어 아들 하나를 낳았으니, 이름은 자이(子夷)이고 현재 봉선대부 위위소윤 지제교(奉善大夫 衛尉少尹 知製敎)이다. 뒤에 원씨(元氏)와 결혼하였는데 찬성사(贊成事) 관(瓘)의 딸로서 아들 셋을 두었으니, 이름이 유(愉), 변(?), 환(渙)이다. 유와 변은 같은 해에 급제하였고, 환은 아직 벼슬하지 않았다. 딸 셋은 모두 명문집안[世家]의 아들에게 시집갔다.----- <민사평 묘지명>

묘지명은 이달충(李達衷)의 문집 『제정집(霽亭集)』 권3과 『동문선(東文選)』 권125에 실려 있으며, 1359년(공민왕 8)에 이달충이 작성하였다.

시대 고려 연대 1359년(공민왕8년) 유형/재질 묘지명·묵서명 / 돌 문화재지정 미지정 크기 미상 출토지 미상 소재지 (한국)-현존하지 않음 서체 미상 찬자/서자/각자 이달충(李達衷) / 미상 / 미상

<判讀文>

-----公諱思平字坦夫號及菴忠州驪興人考諱?匡靖大夫密直司使進賢館大提學知春秋館事上護軍諡文順?金氏宣授鎭國上將軍管高麗軍萬戶重大匡上洛君金?之女封永嘉郡夫人-----

-----生一女適世家子弘福都監判官金昴孫男二人公愛之敎養有方皆登科曰齊閔德寧府注簿曰齊顔直翰林院孫女四人長適世家子監門衛?軍事金士安餘皆未?齊閔昆季主喪盡禮是庚申葬于大德山感應寺之南麓-----

<해석문>

-----공의 이름은 사평(思平), 자는 탄부(坦夫), 호는 급암(及菴)이며, 충주 여흥(驪興 : 지금의 경기도 여주)인이다. 아버지 적(?)은 광정대부 밀직사사 진현관대제학 지춘추관사 상호군(匡靖大夫 密直司使 進賢館大提學 知春秋館事 上護軍)으로 시호가 문순(文順)이다. 어머니 김씨는 선수진국상장군 관고려군만호 중대광 상락군(宣授鎭國上將軍 管高麗軍萬戶 重大匡 上洛君)인 김흔(金?)의 딸로, 영가군부인(永嘉郡夫人)에 봉해졌다.-----

-----딸 하나를 두었는데, 세가(世家) 자제인 홍복도감판관(弘福都監判官) 김묘(金昴)에게 시집갔다. 손자가 2인이다. 공이 사랑하여 도에 맞도록 가르쳤다. 모두 과거에 합격하여 제민(齊閔)은 덕령부주부(德寧府注簿)이고, 제안(齊顔)은 직한림원(直翰林院)이다. 손녀가 4명이다. 맏이는 세가자제(世家子弟)인 감문위참군사(監門衛參軍事) 김사안(金士安)에게 시집갔고, 나머지는 아직 시집가지 않았다. 제민 형제가 상례를 주관하며 례를 극진히 하여, 이 달 경신일에 대덕산(大德山) 감응사(感應寺) 남록(南麓)에 장사지냈다.-----

○김흔---女+민적 ○민종유---민적+女(부 김흔)---민사평---女+김묘---김구용 ○민종유---민적+女(부 ?원관 ?원구)---민변-----민제-----원경왕후+태종 이방원,-,-,-, 민무회+女(부 김익달)

●민종유(閔宗儒)

1245(고종 32)∼1324(충숙왕 11). 고려 후기의 정치가. 본관은 여흥(驪興). 평장사 영모(令謨)의 현손이다.

11세 때 왕자 시양부(始陽府)의 학우가 되고 19세에 청도감무(淸道監務)를 지내면서 치적이 많아 도병마녹사(都兵馬錄事)로 전직되었다.

이때 유천우(兪千遇)가 도병마사(都兵馬使)로 있으면서 그의 인물됨을 보고 기특하게 여겨 사위로 삼았다. 충렬왕 때 삼사우윤(三司右尹)에 오르고 밀직부사 형조판서(密直副使刑曹判書)에 이르러 물러났다.

또한, 그는 천품이 장중하고 풍도가 아름다우며, 함부로 사람들과 교유하지 않았고, 종족 사이에도 돈독하였다. 공무가 끝나면 집으로 돌아와 손님의 방문도 사절하여 집안 일을 깨끗이 정리하였고, 말을 좋아하여 항상 당하에 말을 매어놓고 감상하였다.

만년에는 거문고와 퉁소를 즐겨 꽃을 심고 기생들과 즐겼다. 시호는 충순(忠順)이다.

《고려사》 제123권 - 열전 제36 > 폐행 1 > 인후 〔승단(承旦)의 기사 첨부〕

인후, ★김흔, 원경은 자기들 도당 상장군 강수, 대장군 김칠초(金七貂), 장군 환정(桓貞), 이우(李瑀), 소윤(少尹) 민적 등과 함께 일영이 도주하였으므로 한희유 등이 불복한다는 이유로 원나라에 가서 항제에게 고소하려 하였다. 이때 왕은 승지 김심(金深)을 시켜 만류했으나 그들은 듣지 않았다.

● 민적(閔#적42)

1269(원종 10)∼1335(충숙왕 복위 4). 고려 후기의 문신. 본관은 여흥(驪興). 자는 낙전(樂全). 찬성사 종유(宗儒)의 아들이며, 이모부인 재상 김군(金#군15)의 집에 양육되었다.

풍채가 수려하였으며, 10세에 절에 나아가 글을 배웠는데 총명하여 글을 배우면 곧 그 뜻을 통하였다고 한다. 충렬왕이 이 소문을 듣고 불러서 국선(國仙)이라 부르게 하였다.

이후 과거에 급제하여 동궁(東宮)의 요속(僚屬)이 되고, 첨의주서(僉議注書), 비서랑(#비58書郎)을 거쳐 군부정랑(軍簿正郎)에 이르렀고, 판도정랑(版圖正郎)에 이르러 세자궁문랑(世子宮門郎)을 겸하였다.

1298년 충선왕이 즉위하자 비서소윤(#비58書小尹)이 되었으나, 이후 충렬왕이 복위하자 면직되어 충선왕을 따라 연경(燕京)에 4년간 머물렀다가 돌아와 나주목사(羅州牧使)가 되었다.

1308년 다시 충선왕이 복위하자 전의부령(典儀副令)이 되고, 이어 선부의랑지제교(選部議郎知製敎)가 되었다가 밀직승지 겸 사헌집의로 승진하였다. 이어 평양윤(平壤尹)이 되었으나 얼마 뒤 파직되고, 4년간 정계에서 은퇴하였으나 녹봉은 전과 같이 받았다.

1313년 충숙왕이 즉위하자 선부전서 보문각제학(選部典書寶文閣提學)을 제수받았고, 다음해 밀직부사를 역임하였으며, 이어 대사헌으로 정조사(正朝使)가 되어 원나라에 다녀온 뒤 여흥군(驪興君)에 봉하여졌다. 충혜왕 때 밀직사사 진현관대제학 지춘추관사(密直司事進賢館大提學知春秋館事)를 제수받았다.

시호는 문순(文順)이다.

● 민사평(閔思平) ***김흔의 외손자, 김륜의 사위, 김묘의 처부 (김구용의 외조부) 1295(충렬왕 21)∼1359(공민왕 8). 고려 후기의 문신. 본관은 여흥(驪興). 자는 탄부(坦夫), 호는 급암(及庵). 찬성사 적(#적42)의 아들이며, 정승 김륜(金倫)의 사위이다.

시서를 즐기고 학문에 열중하여 당시 이제현(李齊賢)·정자후(鄭子厚) 등과 함께 문명(文名)이 높았다. 《동문선 東文選》에 그의 시 9수가 전한다.

저서로는 보물 708호로 지정된 《급암선생시집(及菴先生詩集)》이 있다.

○김흔---女+민적 ○민종유---민적+女(부 김흔)---민사평---女+김묘---김구용 ○민종유---민적+女(부 ?원관 ?원구)---민변-----민제-----원경왕후+태종 이방원,-,-,-, 민무회+女(부 김익달)

● 민제(閔霽) ***민사평의 이복동생 민변의 아들이고, 무구(無咎)의 아버지이며, 태종의 장인이다. 막내아들 무회는 김익달의 사위

1339(충숙왕 복위 8)∼1408(태종 8). 고려말 조선 초기의 문신. 본관은 여흥(驪興). 자는 중회(仲晦), 호는 어은(漁隱). 여흥출신. 변(#변03)의 아들이고, 무구(無咎)의 아버지이며, 태종의 장인이다.

18)사위 조련

○조인규---조련+女(부 김흔), 조비(趙妃, 충선왕비) ○김흔---女+조련

●조인규(趙仁規)

1237(고종 24)∼1308(충렬왕 34). 고려의 문신. 본관은 평양(平壤). 자는 거진(去塵). 평양부(平壤府) 상원(祥原)의 미미한 가문의 출생이다.

1290년에는 고려가 원나라로부터 동녕부(東寧府)를 되찾는 교섭에 공을 세웠고, 1295년에는 중찬(中贊)이 되었다.

그는 정치적으로도 지위가 높았지만 1292년에 그의 딸이 세자비로 간택되면서 국구(國舅)가 되어 명실공히 가장 유력한 존재가 되었다.

1298년에 세자인 충선왕이 즉위하자 사도 시중 참지광정원사(司徒侍中參知光政院事)로서 개혁정책을 크게 뒷받침하여주었다.

그러나 충선왕 비인 계국대장공주(#계39國大長公主)의 조비(趙妃)에 대한 질투로 일어난 조비무고사건(趙妃誣告事件)으로 왕이 7개월 만에 퇴위되고 충렬왕이 복위하면서 그도 원나라에 끌려가 안서(安西)로 장류(杖流)되었다.

6년 후인 1305년에 방면되어 즉시 원나라 황제의 명령으로 판도첨의사사(判都僉議司事)에 임명되었다.

1307년 원나라 무종(武宗)옹립의 공으로 충선왕의 정치력이 복권되자, 다시 자의 도첨의사사 평양군(咨議都僉議司事平壤君)에 봉하여지고 선충익대보조공신(宣忠翊戴輔祚功臣)이 되었으며, 그의 아들들이 모두 재상의 지위에 올라 가문을 번성하게 하였다. 시호는 정숙(貞肅)이다.

●조련(趙璉)

?∼1322(충숙왕 2). 고려 후기의 문신. 본관은 평양(平壤). 자는 온중(溫仲). 자의도첨의사사(咨議都僉議司事)를 지낸 인규(仁規)의 아들이며, 조선의 개국공신인 준(浚)의 할아버지이다.

음서(蔭敍)로 진출하여 1308년(충선왕 즉위년)에 평리(評理)가 되고, 이어 동지밀직사사·지밀직사사 등을 거쳐 1311년 첨의평리(僉議評理)에 오르고, 여러 번 원나라에 사신으로 다녀오기도 하였다. 충숙왕 때 찬성사가 되어 최고위의 재상반열에 서서 중요한 일을 맡았다.

또한, 원나라로부터 중의대부 고려왕부단사관(中議大夫高麗王府斷事官)의 직임을 받았는데, 이는 조인규가 지녔던 것을 물려받은 셈이며, 따라서 고려에서의 정치적 지위를 굳히는 데 큰 구실을 한 것으로 보인다.

그런데 심왕 고(瀋王暠)가 고려 왕위를 넘보는 일로 원나라에 불려가서 국왕인(國王印)을 빼앗기는 사태가 발생하였을 때, 충숙왕이 원나라의 명령에 의하여 정동행성(征東行省)의 권성사(權省事)가 되어 왕의 직무를 대행한 바 있다.

충숙왕과 심왕의 싸움이 결말을 보기 전인 1322년(충숙왕 9)에 죽었지만, 동생 연수(延壽)와 함께 심왕의 편을 들어 절개를 잃었다는 비난을 받기도 하였다. 시호는 충숙(忠肅)이다.

■ 고려사절요 무술 24년 (1298), 원 대덕 2년

○ 어느 사람이 익명서를 궁궐문에 붙이기를, "★조인규(趙仁規)의 아내가 귀신과 무당을 섬기며 저주하여, 왕으로 하여금 공주를 사랑하지 않고 그 딸에게만 사랑을 쏟게 하였다" 하여, 공주가 인규와 그의 아내를 옥에 가두었는데, 이윽고 방문(榜文)을 붙인 자를 잡고 보니 바로 사재주부(司宰注簿) 윤언주(尹彦周)가 한 짓이었다. 또 인규의 아들 서(瑞)ㆍ연(璉)ㆍ후(珝)와 사위 박의(朴義)ㆍ노영수(盧穎秀) 등과 그 아내까지 가두고, 곧 철리(徹里)를 원 나라에 보내어 이를 아뢰게 하였다. 상락백(上洛伯) ★김방경(金方慶) 등이 공주에게 나아가 철리를 보내지 말도록 청했으나 듣지 않았으며, 왕이 사람을 시켜 청했는데도 듣지 않았다.

■《고려사》 제89권 - 열전 제2 > 후비 2 >

계국 대장공주

충선왕(忠宣王)의 계국 대장 공주(大長公主) 보탑실련은 원나라 진왕(晉王) 감마라(甘麻刺)의 딸이다. 충렬왕 22년에 충선왕이 세자로서 원나라에 있을 때 공주에게 장가 들었다. 충렬왕 24년에 공주가 원나라로부터 고려로 왔는데 황제가 태자(太子) 아목한(阿木罕)과 승상(丞相) 옹길나대로 하여금 호송하게 하였다. 충렬왕은 금교(金郊)까지 나가 마중하였고 백관들은 교외에 나가 영접하였는데 의장(儀仗)과 기악(妓樂)을 왕을 영접할 때의 예절과 같이 하였다. 이 해에 충선이 선위(禪位)받았는데 공주의 궁을 중화궁(中和宮), 부(府)를 숭경부(崇敬府)라고 하였으며 관속을 두었다.

공주는 ★조비(趙妃)가 왕의 총애를 한 몸에 받고 있는 것을 질투하여 위구르(畏吾兒) 글자로 편지를 써서 수종원들인 활활불화와 활활대 두 사람에게 부탁하여 원나라로 가서 황태후에게 전달하게 하였다. 위구르(畏吾兒)란 고대의 후이구루인바 원나라는 옛날에 자기의 글자가 없었고 팔사파(八思巴)가 처음으로 몽고 글자를 창조하였으나 편지 왕래에는 위구르 글자를 많이 사용하였다. 그런데 그 편지에는

“★조비가 공주를 저주하여 왕의 사랑이 없어지게 하였다”라는 것이었다. 왕이 박경량(朴景亮)을 시켜 그 두 사람에게 편지 내용을 물어 보게 하였으나 두 사람은 말하지 않을 뿐만 아니라 도리어 그를 구타하였다. 왕은 겁이 나서 충렬왕에게 알리니 충렬왕이 공주의 처소로 가서 위안하여 주고 또 몰수한 도성기(都成器), 김수, 현종주(玄宗柱), 장우(張祐) 등의 가산, 노비(人口)를 활활불화와 활활대, 장길철리(章吉徹里) 등에게 주었으며 또 김수의 처를 활활불화에게 주어 공주의 노염을 풀기에 노력하였다. 그래도 공주는 활활불화, 활활대와 대장군 김정(金精), 오정규(吳挺圭) 등을 원나라로 보내 보고하고야 말았다. 얼마 후에 어떤 자가 익명 편지를 궁문(宮門)에 붙였는데 그 글에는

“조인규(趙仁規)의 처가 무당을 불러 굿을 하며 저주하여 왕이 공주를 사랑하지 않도록 하고 자기 딸만을 사랑하게 하였다”라고 씌었다. 그래서 공주가 조인규와 그의 처를 투옥하고 또 ★조인규의 아들 조서(瑞), ★조련(璉), 조후(珝)와 사위 박의(朴義), 노영수(盧潁秀) 등과 그들의 처를 가두었다.

또 철리(徹里)를 원나라에 보내 투서 사건을 알리게 하였는바 이 투서를 붙인 장본인은 사재(司宰) 주부(注簿) 윤언주(尹彦周)였다. 상락백(上洛伯) ●김방경(金方慶) 등과 여러 치사한 재상들까지 공주를 만나 보고 철리를 보내지 말라고 청하였으나 듣지 않았으며 왕도 또한 사람을 보내 청하였으나 그 말도 듣지 않았다.

활활불화 등은 원나라 태후의 사신과 함께 원나로부터 돌아와서 황제의 명령으로 최충소(崔沖紹)와 장군 유온(柳溫)을 순마소(巡馬所)에 가두고 또 ★조비도 가두었다. 원나라에서 또 사신을 보내 조인규를 고문하였다. 이 사건으로 역마를 타고 오는 사람이 대략 백여 명에 이르렀으며 끝내 조인규를 원나라로 데려 갔다. 그리고 또 조인규의 처를 극히 참혹하게 고문하였으므로 그는 고통에 견디지 못해서 사실 아닌 자백을 하였으므로 원나라에서 또 사신을 보내 ★조비와 내관(宦者) 이온(李溫)을 붙잡아 갔다. ○조련---조덕유---조준, <조견>---조대림+경정공주(부 태종)---女+김중엄 ○김승택---김묘---<1김구용>, 3김구덕---<명빈+태종>, 김오문+女(부 정총)---김중엄+女(조부 조준), <휘빈+문종 세자>---김뉴 ○김순---<女+정책>, <女+별가불화>, <1김영돈>, 4김영후---김천---2김사렴, 3김사안, 4김사형 ○정해---정책+女(부 김순)---<정오>, 정포---정공권(=정추)---정총, <정탁>---女+김오문 \●조준(趙浚)

생몰년 1346-1405(충목왕2-태종5). 본관 평양(平壤). 자 명중(明仲). 호 우재(#우07)/송당(松堂). 시호 문충(文忠)

문하시중 인규(仁規)의 증손으로, 판도판서 덕유(德裕)의 아들이다. 아들 대림(大臨)이 태종의 둘째딸 경정공주(慶貞公主)와 혼인함으로써 태종과는 사돈이 된다.

원래 평양조씨는 이름없는 집안이었으나, 인규의 대에 이르러 몽고어를 잘하여 역관(譯官)으로서 출세, 충선왕의 국구(國舅)가 되면서 귀족으로 발돋움하였다.

그는 6형제 중의 5남으로 태어났으나, 형제가 아무도 과거에 급제하지 못하여 어머니가 항상 개탄하였으므로 어려서부터 힘써 공부하였다.

●김사형(金士衡)

1333(충혜왕 2)∼1407(태종 7). 고려말 조선초의 문신. 본관은 안동. 자는 평보(平甫), 호는 낙포(洛圃). 고조는 방경(方慶), 할아버지는 영후(永煦), 아버지는 부지밀직사사 천(蕆)이다.

음보로 앵계관직(鶯溪館直)이 된 뒤 감찰규정(監察糾正)을 거쳐, 공민왕 때 문과에 급제하여 조준(趙浚) 등과 함께 대간을 지냈고, 뒤에 개성윤(開城尹)이 되어 보리공신(輔理功臣)의 호를 받았다. 개국공신 중에서는 배극렴(裵克廉)다음으로 지위가 높았던 고려의 원로구신이며, 가문이 귀현(貴顯)하였고 마음이 청고하여 이성계가 아꼈다고 한다.

조준과 함께 8년간 재상의 지위에 있었으나, 정사는 모두 조준이 전단(專斷)하였고, 말을 신중히 하고 스스로 삼가며 분수를 지켜 조준의 의견에 따랐으며, 적을 가지지 않았다. 개국공신 1등에 책봉된 것은 공이 컸기 때문이 아니며, 처음에는 이성계를 추대하는 데 참여하지 아니하였다고도 한다. 시호는 익원(翼元)이다.

●김사렴

여말에 지방으로 축출되어...

---대개 공양때 이조개국공신들을 지방으로 나누어 보낼 적에 조견, 김사렴이 명을 받들어 조견은 영남, 김사렴은 호서 안렴사로 나갔다. 려조가 혁명이 되니 조견은 돌아가 과천 관악산에 숨고 김사렴은 그 고장 청주북쪽 오근리에 숨었으니 두 사람의 의리에 처함이 대략 같다고 했다.

이 두 사람은 고려혁명 직전에 권신의 혁명과업 수행정책으로 예비작업에 밀리어 지방 안렴사로 축출당한 것이다. 안렴사 김사렴 공께서는 정포은이 학살당하니 청주북쪽 오근촌에 은익하였다. 이태조 등극하면서 직간 잘하는 공을 좌사간 벼슬을 주어 수차 부르니 나가지 아니하고 도산으로 들어가 두문불출하였다. <안렴사공 청시상언> [<고충지, 1982, 안렴사공파종회>]

●조견(趙狷)

1351(충정왕 3)∼1425(세종 7). 고려말 조선초의 문신. 본관은 평양(平壤). 초명은 윤(胤). 호는 송산(松山). 아버지는 판도판서(版圖判書) 덕유(德裕)이며, 어머니는 오의(吳懿)의 딸이다. 영의정부사 준(浚)의 동생이다.

그런데 그의 생애에 있어서 “조선이 개국되고 형 준으로 인하여 개국공신에 책록, 준의 간곡한 출사권유가 있었지만 고려에 절의를 지켜 은거하였으며, 자손에게도 고려에의 절의를 당부하였다.”고 한 이설이 있기도 하나 신빙하기 어렵다.

양주의 정절사(旌節祠)와 송산사(松山祠)에 제향되었다. 시호는 평간(平簡)이다.

● 김뉴(金紐)

1420(세종 2)∼? 조선 초기의 문신. 본관은 안동. 자는 자고(子固), 호는 금헌(琴軒)·취헌(翠軒)·쌍계재(雙溪齋)·관후암(觀後庵) 또는 상락거사(上洛居士). 아버지는 중엄(仲淹)이고, 어머니는 조준(趙浚)의 손녀이며 대림(大臨)의 딸이다.

19) 1993년이후 연기대첩과 김흔 장군에 대한 조명이 활발히 이루어지고 있다.

1995년 <연기대첩연구>, 1997년 <충렬공의후예들> 책자가 간행되었고, 1997년 연기군 서면 국촌리 정좌산 아래에 <김흔장군 연기대첩비> 건립, 2000년 연기군 고당저수지 군립공원에 거대한 <연기대첩비>가 건립되었는데, 이 안에 김흔 장군에 대한 기록이 자세하다.

이러한 일련의 작업에 연기군 향토사학계, 공주대학교 역사학자 이해준, 윤용혁 교수 등 공주대학교 박물관팀, 당시 연기군 안동김씨 종친회장 金海演(안렴) 등 연기군 안동김씨종친회에서 중추적 역할을 맡았다.

■<연기대첩연구>의 책자 배본에 즈음하여 (1995.3, 김해연)

지난 3년동안 연기대첩에 대하여 연기군의 용역으로 공주대학교 박물관에서 연구조사한 결과를 <연기대첩연구> 라는 제목으로 한 책자에 묶어서 여러 종친에게 배분해 드리게 된 점 감사히 생각합니다.

이 대첩에 대해서는 고려사, 고려사절요등 正史에도 나와 있지만 이번 조사연구로 더욱 자상한 점을 알 수 있게 되었으니 다행스러운 일일뿐 아니라 학자 중에는 大捷이 아니고 勝捷이라는 이도 있었지만 이번 기회에 완전하게 大捷으로 확립되었으니 더욱 더 다행스러운 일이 아닐 수 없습니다.

燕岐大捷(연기대첩)에 대해서는 우리문중 족보에도 나타나 있는 바 고려의 상장군이시며 충렬공의 둘째 아드님이신 흔 할아버님으로 700여년 전에 몽고 및 합단적의 수차에 걸친 침공으로 급기야 나라가 위급 지경에 이르러 충렬왕께서는 강화도로 피난길에 있을 때 이곳 연기 正佐山에서 적을 완전 섬멸, 두 번 다시 침공 못하도록 종지부를 찍은 대첩의 구국명장 이었음에도 8.15해방후 우리나라 역사에 7대 대첩이 분명한데 6대 대첩만을 국사에 편찬 학교역사 교육에 시행하였고 정부에서는 大捷地마다 성역화해서 구국충절을 다한 용장들에게 빛난 얼을 천추만대 받들게 하고 있으면서도 유독 연기대첩은 삭제되어 그 날의 빛을 잃고 금일에 이르렀다 함은 우리들 온 후손된 자의 성의 부족과 한 시대의 인물고갈이라는 점에서 개탄하지 아니할 수 없습니다.

천우신조로 지난 93년에 만시지탄은 있으나 우리군 종친회에서 이 사실을 알고 온 종친이 성과 열을 한데 모아 우리나라의 역사적 사실을 만 천하에 밝히고자 노력해 온 결과가 책자로 발간되며 국내 요처에는 물론이고 우리 문중 가가호호마다 보물 가보로 모시게 된 점 감개무량하게 생각됩니다.

이는 오로지 여러 종친들의 물심양면의 끊임없는 협조의 결과라는 점에서 더욱 감사드리는 바이오니 배분에 유루 없으시기 바라옵니다.

1995년 3월

안동김씨 연기군종친회장 해연 배상

■ <연기지역의 충렬공 후예들> (1997.5, 김해연)

발간사 역사란 후대에 교훈을 줄 수 있을 때 그 가치가 인정되고 소중한 것이지, 후대에 아무런 교훈을 주지 못한다면 이는 나무렇게나 낙서한 雜記에 불과한 것이리라. 무릇 국가에는 國史가 있고, 가문에는 宗史가 있고, 개인에게는 一生史가 있게 마련이다.

우리 안동김문 특히 연기지역에 삶의 터전을 마련한 선조님들께서 어떤 이유, 어떤 경로를 따라 이곳에 정착하게 되었는가? 그리고 우리 선조님들의 삶의 발자취는 어떠했으며 그 후손인 우리는 선조님들의 거룩하고 숭고한 뜻을 얼마나 소중하게 계승 발전시켜 왔는지를 조명해 보고 종친 모두가 반성할 부분과 더욱 승상할 부분이 무엇인가에 대하여 문제의식을 같이 공유하고, 고민해 보고자 이 소책자를 발간하기에 이른 것이다.

돌이켜 보건대 연기지역에서 오늘을 살고 있는 우리 종친 모두는 참으로 부끄러움을 떨쳐버릴 수 없을 것 같다. 왜냐하면 우리 선조중의 한 분인 충렬공 할아버지의 둘째 자제분인 흔자 할아버지께서는 고려말 장군으로서 원나라 합단적이 압록강을 건너 침범하여 연기지역까지 침노했을 때 지금의 서면소재 정좌산 대첩에서 섬멸함으로써 나라에 큰 공을 세우신 사실이 <고려사열전>에 생생하게 기록되어 있음에도 불구하고 그때로부터 700여년이 지난 오늘날까지 역사 속에 사장된 채 빛을 보지 못하고 있었다는 사실이 밝혀졌기 때문이다.

만시지탄은 있으나 연기군 문화원장, 연기군 노인회장등 지역에 뜻있는 분을 비롯한 종인 모두가 인식을 같이 한 바탕 위에서 학계와 관계 요로에 문제를 제기하게 되었고, 30여년 전 사학자인 재붕 종친이 연기군지에 발표한 논문과 <고려사> 정사를 근거로 1993년 공주대학교 역사학자 이해준, 윤용혁 교수 등에게 역사적 기록과 현장조사 등을 통한 객관적인 연구를 의뢰하였고 이미 여러 종친께서 소장하고 계신 <연기대첩 연구>라는 논문집을 발간하게 되었다. 이와 같은 각고의 노력으로 이제 국가예산을 할당받아 흔자 할아버지의 대첩지를 성역화하는 기초 작업을 결정하기에 이르렀다.

또 우리 안동김문은 충렬공의 후예들로 충렬공 12대손인 진천공(=김완) 할아버지께서 소정면 운당리에,

충렬공 현손인 전서공(=김성목) 할아버지께서 전의면 양곡리에,

충렬공 11대손인 진사공(=김함) 할아버지께서 금남면 봉기리에,

충렬공 14대손인 용양위부호군(=?) 할아버지께서 금남면 달전리에 각각 낙향, 정착하신 이래 그 후손들이 번성하여 지금은 조치원을 비롯한 전의면, 소정면, 동면, 금남면 등지에 대단위 집성촌을 이루고 살게 되었던 바, 이와 같은 사실이 흔자 할아버지의 대첩지라는 이유가 정착의 큰 동기가 되었음이 밝혀지게 된 것이다.

이에 우리 연기군 종친회에서는 이러한 사실과 종친들이 삶의 발자취를 모으기 위하여 공주대학교 사학과 이해준 교수에게 사적 고증과 사실 기록의 정리를 부탁하였고, 마침내 그 결과가 <연기지역의 충렬공 후예들> 이라는 연기지역 宗史로 발간되게 되었다.

이 책을 펴내기까지, 4년여 기간동안 수백년 동안이나 여기저기 흩어져 있던 자료와 유적지 그리고 유물 등을 찾아 조사 분석하고 고증을 통해 연구해 주신 이해준 교수와 그 자료조사, 정리를 도와준 학생제군께 연기지역 종친 모두는 깊은 감사를 드린다.

또 연기대첩 연구를 시작한 이래 오늘까지 자신의 일처럼 성과 열을 다해 주신 연기군 문화원장 장영 선생, 연기군 노인회장 이상은 선생과 임영수 박물관장에게도 감사드리는 바이다.

특히 전서공파 在山 종인은 이 책자를 편집하는데 소요된 재원 500만원을 흔쾌히 부담하면서 전국에 거주하는 전서공 후손에게는 한 분도 빠짐없이 배부토록 요청한 바 있어 더욱 감탄하지 않을 수 없다. 전서공 제종친들께서는 재산 종인에게 특별한 감사를 표해주기 바란다.

한편 이 결실을 맺기까지 개인적 일들을 물리치고 물심양면으로 헌신한 연기지역 종친회 총무 은회 종친을 비롯한 각지역 이사님들께도 깊은 감사의 말씀을 전한다. 이 지면을 통하여 우리 종친 모두에게 호소하고자 하는 것은 자랑스러운 선조님들의 숭고하고 거룩한 얼과 정신을 이어받아 숭조사상과 그 위업을 계승발전 시키는 데 배전의 노력과 정성이 모아지기를 간곡하게 당부드리는 바이다.

우리 안동김문은 예부터 이 나라 이 민족을 위해 크고 작은 많은 일을 하셨고 충신의 가문이었음을 다시한번 생각하면서 우리의 자긍심을 더욱 고양시켜 나가기 위해 모처럼 단합된 우리 종친간의 우애와 협력 정신이 자자손손에 길이 전해지기를 간절히 기원하면서 종친제위에 간곡하게 호소해 두고자 한다.

이 조그만 사업이 우리 종친 모두의 자긍심을 고양시키고 종친의 소중함을 크게 발현시키는 원동력이 되고 단합하는 계기기 되기를 진심으로 기원한다. 1997. 5 안동김씨 연기군종친회 회장 김해연 배

1) <김흔 장군 연기대첩사적비 소개>

(1) 사적비 제막식 일시 : 1997. 6. 28 (2) 장소 : 충남 연기군(조치원) 서면 국촌리 (3) 주최 : 안동김씨 연기군 종친회 (4) 후원 : 연기군청, 조치원 문화원 (5) 撰者 : 공주대학교 이해준 교수 (6) 書者 : 충렬공 二十三대손 재산 (7) 비문내용 기록 출전 : <김흔 장군 연기대첩 사적비 제막식>(1997. 6. 28) 행사 유인물

*비문 내용 1. 상부 : 金小斤將軍燕岐大捷事蹟碑 2. 하부 :

이곳 대박산 앞 정화산은 고려 충렬왕때 연기대첩의 역사가 살아 숨쉬는 곳이다. 연기대첩은 고려 충렬왕때의 원나라의 반란군이었던 합단적이 고려로 쳐들어와 온 강토를 유린하다가 一二九一년(충렬왕一七) 五월 一일 이곳 연기 정화산에 침입한 것을 격퇴시킨 연기지역에는 역사상 그 유례가 없었던 대승첩이었다. 적의 침입에 고려와 원나라는 연합군을 결성하여 五월 二일 동이 틀 무렵 정화산을 공격하였으나 적이 너무 강력하게 저항하여 우리 군사들이 두려워하고 나아가지 못하였다. 이에 김흔 장군은 "후퇴하는 자는 엄히 참하리라" 하고 앞장서 적의 에봉을 꺾고 진격하여 적을 크게 격퇴시켰다. 정화산 전투에서 패주한 합단적은 남북으로 도주하였다가 오월 팔일 전열을 재정비하여 연주산으로 다시 침략해 왔다. 연주산 전투에서는 한희유장군이 앞장서 적을 공격하여 격퇴하므로써 전후 二년여에 결친 합단의 침입은 종식을 고하였다. 이처럼 연기대첩은 합단적의 유린을 종식시킨 결정적 승전이었음에도 후대에 이 대첩을 기념할 어떤 유적도 남겨 놓지 못하였음은 참으로 아쉬운 일이 아닐 수 없다. 마침 연기대첩에 참여했던 김흔장군은 안동김문의 중시조인 충렬공 김방경의 둘째 아들로 비를 장군의 직계 후손들이 연기지역에 살고 있지는 않지만 연기대첩지의 역사성을 기리고 아울러 방계의 조상을 기리는 깊은 뜻으로 이 비를 새겨 멀리 후세에 전하고자 한다.

一九九七년 五월 일. 공주대학교 교수 이해준 지음. 충열공 이십삼대손 재산 씀. 안동김씨 연기 종친회 세움 12. 상락공과 함께 뚤루개로 갔던 인물들 (2005. 8. 10. 영환(문) 제공)

도첨의공 김흔 선조님께서는 충렬왕 5년(1279년) 대방공 징과 함께 당시 권문세가의 아들 25명과 함께 원나라에 뚤루게(독로화=인질)로 가셨습니다. 이때 같이 간 25명중 알려진 인물에 대해서 살펴보기로 하겠습니다.

1)한사기(韓謝奇 )의 사적에 보면...

同 5년 己卯 3월 丁巳에 대방공 철(帶方公 澈)을 파견하여 독로화를 인솔하고 원(元)나라에 들어가게 하니 김방경(金方慶)의 아들 흔(欣)과 원전(元傳)의 아들 정(貞)과 박항(朴恒)의 아들 원타(元타)와 허공(許珙)의 아들 평(評)과 홍자번(洪子藩)의 아들 순(順)과 한강(韓康)의 아들 사기(謝奇)와 설공 검(薛公 儉)의 아들 지충(之沖)과 이존비(李尊庇)의 아들 우(瑀)와 김주정(金周鼎)의 아들 심(深)등으로서 문벌 좋은 집 자제(子弟)들 25인이라 모두 3등급을 월등(越等)한 관직을 주어서 보냈다.

여기에서 원전은 원부의 오자이며 박항의 아들 박원타는 박원굉의 오타이다 물론 김흔의 한문도 틀리나 고려때의 이름자는음만 같으면 통용되었는가 봅니다.(많는 자료에 이렇게 한자가 음만 같은 분이 나온다.)

박항은 춘천박씨의 시조인데 이분의 장남이 바로 박원굉입니다.

*박항(朴恒) 1227(고종 14)∼1281(충렬왕 7). 고려 후기의 문신. 춘천박씨의 시조. 초명은 동보(東甫), 자는 혁지(革之). 원래 총혜(聰慧)하고 수염이 아름다웠다 한다. 고종 때 과거에 급제, 몽고군이 침입하여 춘천을 함락할 때 아버지는 죽고 어머니는 몽고군에 포로가 되어 연경(燕京)에 있는 것을 두번이나 구하려 하였으나 뜻을 이루지 못하였다. 한림원에 보직되었다가 충주 지방관이 되어 치적이 있었으므로 우정언(右正言)에 임명되었고, 경상도와 전라도를 안찰(按察)하여 치적에 명성이 있었다. 1269년(원종 10) 우사간(右司諫)으로 몽고에 가서 원종이 몽고에 들어온다는 것을 알렸으며, 이듬해 하정사(賀正使)로 몽고에 다녀왔다. 충렬왕초에 승선(承宣)이 되어 전주(銓注:人事行政)를 관장하였는데, 그동안 정방(政房)에서 전주를 행할 때 집에 나가 잤으므로 인사를 청탁하는 자가 문전을 메웠으나 그가 처음으로 전주를 마치고 금중(禁中)을 나옴으로써 그 폐단을 없애었다. 1277년(충렬왕 3) 밀직부사(密直副使)가 되었으며, 그해 성절사(聖節使)로 원나라에 다녀왔다. 1278년 동지밀직사사(同知密直司事)가 되었고, 그해 왕과 공주를 수행하여 원나라에 갔다가 참문학사(參文學事)가 되었다. 김주정(金周鼎)·염승익(廉承益)·이지저(李之氐) 등과 함께 필도치(必闍赤)가 되어 금중에서 기무(機務) 처리에 참여하였고, 그해 또 왕을 수행하여 원나라에 갔다. 1279년 찬성사(贊成事)로 지공거(知貢擧)가 되어 진사(進士)를 취하였다. 원나라의 세조가 일본을 정벌하기 위하여 전함·군량·기장(器仗)을 징발할 때 원나라의 원수 흔도(忻都), 우승(右丞) 홍다구(洪茶丘) 등이 와서 이를 감독함에 횡포가 심하므로 왕으로 하여금 원나라 세조에게 장계(狀啓)를 보내게 하여 왕을 좌승상행중서성사(左丞相行中書省事)에, 김방경(金方慶)을 정동도원수(征東都元帥)에 임명하게 하여 흔도와 홍다구의 횡포를 견제하게 하였다. 제2차일본정벌 때 고려의 전쟁물자의 공급책과 군기(軍機)의 조치가 그에게서 나왔다. 문장을 잘하고 마음이 너그러워 사람들을 잘 접대하고 부지런히 봉공(奉公)하여 이치(吏治)에 뛰어났으나, 고집이 강하여 남의 말을 잘 듣지 않았다. 시호는 문의(文懿)이다.

참고문헌 : 高麗史, 高麗史節要. 〈閔丙河〉