본문

|

|

|

(2007. 3. 16(문) 제공) 문영공(휘 恂) 묘소를 찾아서_01. 묘지석은 언제 발견됐는가

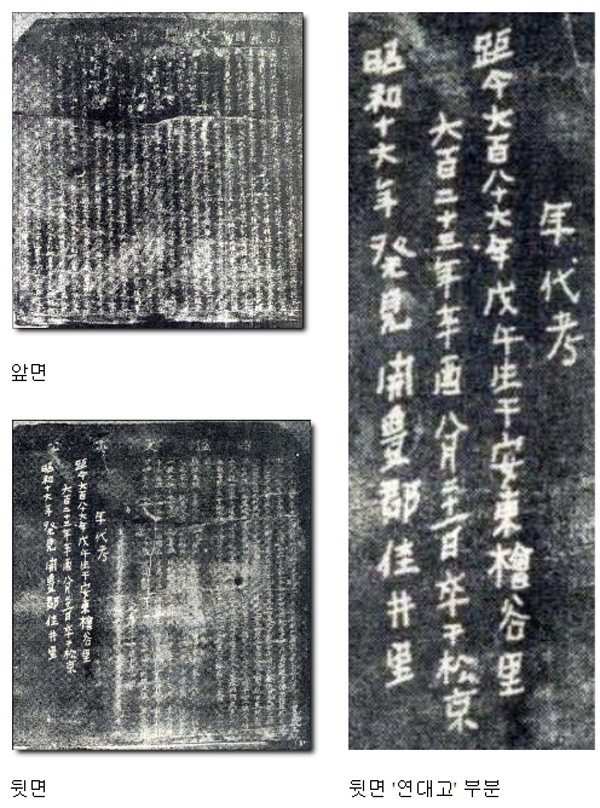

문영공(휘 恂) 묘지석에 대한 기록은 1957년도에 발간한 <기미대보>와 <安東金氏寶鑑>에 실려 있다. <기미대보>에는 묘지석이 발견된 경위가, <安東金氏寶鑑> 상권(上卷)에는 묘지석 사진과 함께 ‘연대고(年代考)’가 적혀 있다. 이 ‘연대고’는 묘지석 사진을 찍고 난 뒤에 사진을 인화하는 과정에서 적어 넣은 것으로 추정된다.

이 두 기록을 비교하면 묘지석을 발견한 연도가 조금 차이 난다. <기미대보>에는 ‘壬午春’으로 적혀 있어 ‘1942년 봄’이 된다. 이에 비해 <안동김씨보감>에는 ‘昭和 16年’ 즉 1941년으로 기록돼 있다. 그 연유는 확인하지 못했다. 문중 어르신들의 고견과 안동김씨종약소 시절의 일을 알고 계신 분들의 증언이 절실한 부분이다. 아울러 묘지석 발견 당시 관여하신 문중 어르신들에 대한 탐구 역시 필요하다.

<자료 및 주석> ■문영공(휘 순) 묘지석 기록 ◆年代考 - <安東金氏寶鑑> 上卷 별지(1957년)

◆<기미대보>(1957년) 제1권 222쪽 文英公(諱 恂) 墓誌石 發見及移葬經緯 - 전략 - 壬午春 誌石 發見於開豊郡臨溪面佳井里馬山東麓 張姓冢附近 - 하략 -

◆참조 ▶ 壬午年 : 1942년 ▶ 昭和 16년 : 1941년(소화 원년 :1926년)

※이 글은 윤만 종친, 발용 종친, 주회 종친 등 여러 현종들께서 올려주신 자료의 도움이 컸음을 밝힙니다.

문영공 묘지석 내용은 대동보 중에서는 기미대보가 처음이며, 관련 서적으로는 <역주 고려묘지명집성>, <안양문화유적총람> 등에 실려 있다.

기미대보에 기록된 문영공의 장지(葬地)는 덕수현 마산(德水縣馬山)이다. 묘지문 해독과 번역은 묘지석 발견 당시 이 일에 관여했던 문중 어르신들에 의해 이루어진 듯하다.

이 해독문이 <역주 고려묘지명집성>에 실려 있는데, 이 책의 엮은이[編者 : 김용선]는 묘지석을 친견하지 못한 것이 분명하다.

기미대보에 실린 문영공 묘지문은 일부 글자가 누락돼 있는데, <역주 고려묘지명집성>에 그 부분이 실려 있지 않기 때문이다.

이런 점에서는 <안양문화유적총람> 역시 마찬가지다. 누락된 글자는 안양시 관양동에 있는 문영공 묘비에도 새겨져 있다. 이로 보아 이 책의 엮은이는 현장을 답사하지 않은 것으로 보인다.

결과적으로 <역주 고려묘지명집성>이나 <안양문화유적총람>은 1차 기록을 보고 전사한 2차 기록에 불과하므로 문영공의 장지 기록은 기미대보에서부터 시작하지 않을 수 없다. 이 기록은 문영공께서 돌아가신 고려 충숙왕 8년(1321년)에 민지(閔漬) 선생이 찬(撰)한 것이므로 문영공 묘소의 현재 위치를 찾기 위해서는 당시 행정구역이었던 덕수현의 정확한 위치를 파악하는 것이 핵심이라 할 수 있다.

고려 황도(皇都) 개성(開城)과 인근 지역은 수많은 전란과 행정구역 개편으로 수시로 경계가 변해 왔다. 게다가 고려시대부터 현재에 이르기까지 왕조의 교체는 물론 일제 강점기와 광복, 그리고 6.25동란 등으로 인해 대대적인 행정구역 개편이 이루어져 현재는 덕수현의 옛 위치를 파악하는 것이 간단하지 않다.

<자료 및 주석> ◆번역문 및 원문 1(기미대보, 제1권 213쪽 및 219쪽)

- 전략 - 영돈永暾)의 문중(門中)에서 이미 장지(葬地)를 덕수현 마산(德水縣馬山) 위에 잡아놓고 장차 장예(葬禮)를 지내려고 하는데 나는 그의 선친(先親)의 친구(親舊)인지라 공(公)의 행장(行狀)을 가지고 와서 명(銘)을 지어달라고 간청(懇請)함으로 내가 비록 병(病)들었으나 구지 사양(辭讓)치 못하고 받아서 명(銘)을 쓰노라.(永暾等旣卜兆于德水縣馬山將葬也以予爲先公親舊具公之行狀乞銘甚切予雖病不忍堅拒受而銘之) - 하략 -

◆번역문 및 원문 2[『역주 고려묘지명집성(상)』(2001), 김용선 : 국립문화재연구소_한국금석문 종합영상정보시스템에서 재인용]

- 전략 - 영돈 등이 덕수현 마산(德水縣 馬山)에 무덤을 정하고 장례를 치르려고 하면서, 내가 선공의 친구라고 하여 공의 행장을 갖추어서 매우 간절하게 묘지명을 부탁하였다. 내가 비록 병들었지만 차마 굳게 거절하지 못하고 수락하고 글을 짓는다.(永暾等旣卜兆于德水縣馬山將葬也以予爲先公親舊具公之行狀乞銘甚切予雖病不忍堅拒受而銘之) - 하략 -

◆덕수현(德水縣) : 경기 개풍군 일부 지역의 통일신라·고려시대 행정구역. 본래는 고구려에 속하여 덕물현(德勿縣)·인물현(人物縣)이라 하다가 통일신라시대의 경덕왕 때 덕수현으로 고쳤다. 고려시대에도 그 이름을 그대로 사용하였다.

조선시대에 들어와 1442년(세종 24년) 해풍군(海豊郡)과 합하여 풍덕군(豊德郡)을 이루고 1914년 개성군(開城郡)과 통합하여 개풍군이 되었다. 덕수 이씨·덕수 장씨의 관향(貫鄕)으로 많이 알려져 있으며, 고려시대 문종 때 12년에 걸쳐 국고를 기울여 덕수현에 지었다는 국립사찰 흥왕사(興王寺) 터가 매풍군 봉동면(鳳東面) 흥왕리에 남아 있다. - 네이버 백과사전

◆덕수현(德水縣) : 개성직할시 판문군에 있던 옛 고을. 본래 백제의 덕물현(德勿縣) 또는 인물현(仁勿縣)인데, 삼국 통일 후 757년(경덕왕 16년)에 덕수현으로 개칭, 개성군의 영현(領縣)이 되었다. 고려 문종대인 1056년에는 흥왕사(興王寺)를 읍의 중심지에 세우고 치소(治所)를 이전하였다. 1389년(공양왕 1)에 감무를 두었다가 조선 초인 1398년(태조 7년)에 해풍군(海豊郡:풍덕)에 속현으로 병합되었다. - 엠파스 백과사전

◆누락된 글자 公諱恂字歸厚系出新羅王金傅內孫三韓壁上功臣司從亞父三重大匡金宣平公爲金傅十五代孫而安東府卽其桑梓之鄕也

공의 휘는 순(恂), 자는 귀후(歸厚)이다. 가계(家系)는 신라 왕 김부(경순대왕)에서 나왔는데 삼한벽상공신사종아부삼중대광 김선평의 내손(內孫)이다. 공은 김부의 15대손이며, 안동부는 곧 선대(先代)의 고향이다.

※상재지향(桑梓之鄕) : 선대로부터 대대로 살던 고향

◆ 덕수현의 변천 고려 황도(皇都) 개경(開京)은 충렬공을 비롯한 선조들의 피땀으로 우리 문중이 가장 화려하게 꽃핀 활동무대이기도 하다. 그러나 개경은 사료 부족과 지리적 조건 등으로 인해 체계적인 연구가 부족한 실정이다. 우리 홈에 축적된 자료 또한 마찬가지이다.

개경과 경기(京畿)의 방리(坊里) 변천은 이 글의 논지(論旨)를 벗어나므로 문영공의 장지(葬地)가 있는 덕수현(德水縣)을 파악하는 데 필요한 정도로 국한한다.

덕수현은 본래 고구려 덕물현(德勿縣 : 一云 仁勿縣)으로 신라 경덕왕 16년(757년)에 ‘덕수현’이라 고쳤다. 고려조에서도 계속 덕수현으로 불리다가 조선 세종 24년(1442년) 해풍군(海豊郡)과 합하여 풍덕군(豊德郡)이 되었다.

풍덕군은 1914년 행정구역 개편에 따라 개성군(開城郡)에 병합되었다가 1930년 개성군 송도면이 개성부(開城府)로 승격될 때 나머지 지역이 개풍군(開豊郡)이 되었다. 뒤이어 1945년 광복과 더불어 개풍군과 장단군의 3·8선 이북 지역이 장풍군(長豊郡)으로 개편되고, 1949년 개성부가 개성시로 바뀐 뒤 1952년 개풍군과 장풍군 일부지역이 통합돼 판문군(板門郡)이 생겨났다. 판문군은 1954년 황해북도로 편입됐다가 1955년 개성직할시 산하로 복귀하였다.

이 때문에 문영공 장지는 ‘덕수현 → 풍덕군 → 개성군 → 개풍군 → 판문군’의 행정구역 변화를 추적하지 않을 수 없다.

※행정구역 변천에 관한 자료와 주석은 너무 지루해 생략합니다.

*문영공 김순(1258-1321) 장남 문숙공 김영돈(1285-1348)

* (63세)1347년 두문불출, 덕수현 동쪽 별장에

이미 여러 사람의 노여움으로 □ 어렵게 되자 공은 □ 배척당하게 되어, 7월에 벽상삼한 삼중대광 상락부원군(壁上三韓 三重大匡 上洛府院君)이 되고 공신의 호칭은 전과 같았으나, 마침내 종적을 감추고 두문불출하면서 다시는 정리(整理 : 整理都監)에 참여하지 않았다. 그 □ 억울함을 풀지 못한 자들도 □ 임금이 공을 기용함으로써 우리의 가슴을 씻어 주었다.

공은 일찍이 덕수현(德水縣) 동쪽의 강(=임진강)과 산(=?마산, ?앙동산)이 아름다운 곳에 별장[野莊]을 지었는데, 매 번 문득 가면 열흘이나 한 달을 머무르니 마치 장차 세상을 버린 것 같았다. 청탁을 □(가려내고?) 강한 것을 누르고 약한 것을 도우니 많은 사람들이 잊지 않았다.

*17) (64세)1348년 7.무신일에 몰하다.

결국 공은 의도한 목표가 좌절되자 홧병을 앓다가 충목왕 4년 7월 13일 64세로 몰하였다.

무자년(충목왕 4, 1348) 7월 무신일에 병이 들어 돌아가시니, 춘추가 64세이다. 빈소를 성 안의 공의 집으로 옮겼는데 조정의 사대부들이 모두 슬퍼하고 서로 조문하였다. 8월 병술일에 덕수현 앙동산(德水縣 仰洞山)에 장례지내고, 시호를 추증하여 문숙(文肅)이라고 하였다.

|