본문

|

|

8) 안사연의 문온공파 포천지역 유적 답사기 (2006. 7. 8. 윤만(문) 제공)

|

우리 안사연은 ‘2006 여름캠프’를 경기 북부지역에서 갖기로 하고 5월에 파주 선유리 일대를 사전 답사하였고 이어서 6월에는 정기산행(왕방산)을 겸하여 포천지역을 사전 답사하기로 하였습니다. 2006. 6.11.(일) 09:00 지하철 2호선 잠실종합운동장역에서 발용 내외·상석·영환·윤만·우회·태영·항용 이렇게 8명이 만나 반갑게 인사를 나누고 윤식님은 포천에서 합류하기로 연락을 한 후 포천을 향하여 출발하였습니다. 포천을 향해 달리는 시각. 날씨가 잔뜩 흐리기는 하였으나 당장 비는 내리지는 아니하여 산행과 답사 모두가 순조롭게 진행될 것 같은 마음에 포천시 내촌면 음현리에 모셔져 있는 익원공파 문정공(휘 질) 선조님 묘역을 참배를 하기로 하였습니다.

▣ 문정공(휘 질) 오늘 차량봉사를 하고 있는 발용(군) 아우님이 문정공 묘소를 몇 차례 참배하였던 관계로 우리가 문정공 묘소를 찾는데는 아무런 어려움이 없었으나 초행자들을 위해서는 문중 및 행정당국에 건의하여 반드시 이정표를 설치하여야 하겠습니다. 그리고 묘역으로 향하는 길의 마을에 혹 우리 일가 분들의 문패가 있는지 유심히 살피면서 지나갔으나 아쉽게도 김씨 성을 가진 문패를 발견할 수 없었습니다. 문정공은 동지중추부사(휘 종숙)의 장남으로 세조 때 영의정을 지낸 충정공 정창손의 사위입니다. 문과에 급제하여 집현전 수찬으로 성삼문·최항·신숙주 등과 함께 문종의 총애를 받았으며 세조가 즉위하자 성삼문·박팽년 등과 함께 단종 복위거사에 가담하였으나 장인 정창손과 함께 세조에게 고변하여 사육신 사건이 일어났고, 이후 세조의 신임으로 상락군에 봉해졌으며 좌의정에 올랐습니다.

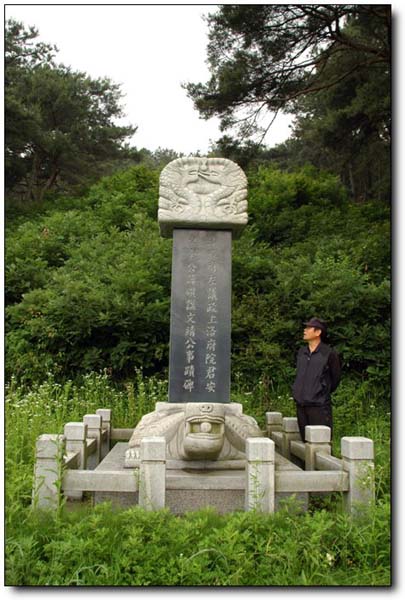

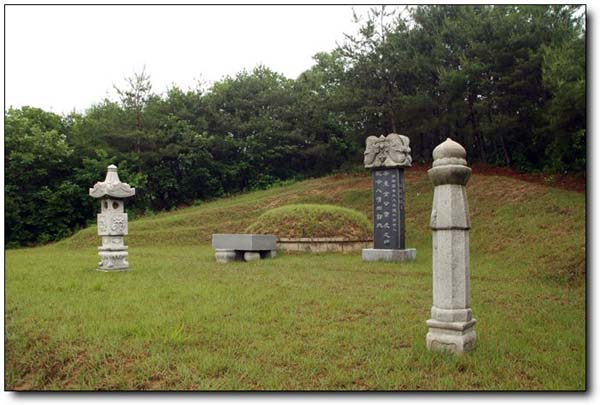

성종 때 상락부원군에 진봉되었고 경국대전 편찬에도 참여하였으며 시호는 문정입니다. 묘하에는 문정공의 사적비가 있고, 묘역에는 상석·비갈·문인석 1쌍·그리고 세운지 얼마 지나지 아니한 장명등이 있는데 특이한 것은 문인석의 눈 쌍거플이 아주 매력적으로 제작되어 있음을 볼 수 있었습니다.

▲ 문정공 사적비

▣ 금수단(양간공 승택 · 상락군 묘 · 문온공 구용) 문정공 묘역을 참배하고 포천의 진산이라 할 수 있는 왕방산을 산행하기 위하여 포천시내로 향하였습니다. 그러나 왕방산 들머리가 어디인지를 잘 모르는지라 포천시내에 거주하고 있는 광열(문)님에게 전화를 하니 친절하게 들머리를 안내해 주었습니다. 그리고 산행을 위하여 김밥이며, 막걸리, 안주를 푸짐하게 준비를 하였는데 아니 이게 웬 일. 비가 여름비같이 내리질 않는가. 하여 산행은 포기하고 포천지역 선조님 묘소와 유적을 답사하기로 의논하고 포천군 창수면 오가리 금수정으로 방향을 잡았습니다.

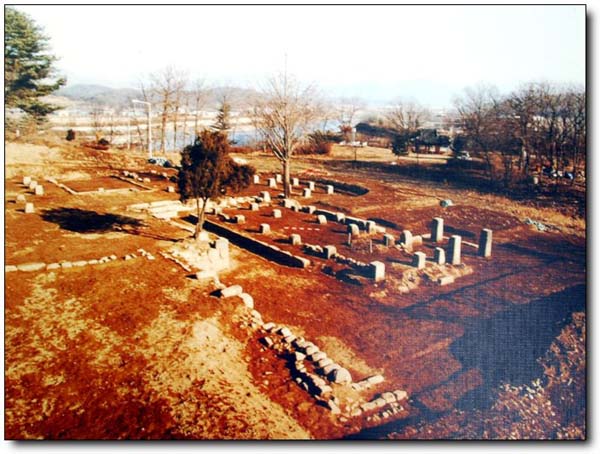

금수정에 도착하였을 때는 아직도 주룩주룩 비가 내리고 있었습니다. 종가에 배낭이며 짐을 내려놓고 금수단으로 향합니다. 원래 종가는 현재 종가보다 금수정 가까이에 있었는데 증·개축 과정에서 ‘종가집터발굴조사’를 하게 되었고, 북부 경기지역의 유일한 종가로 확인이 되어 경기도지방문화재로 이미 등록이 되었으며, 현재 복원을 위한 예산을 확보 중에 있습니다. 이제 얼마지나지 아니하면 말끔하게 단장된 종가의 모습을 볼 수 있게 될 것입니다.

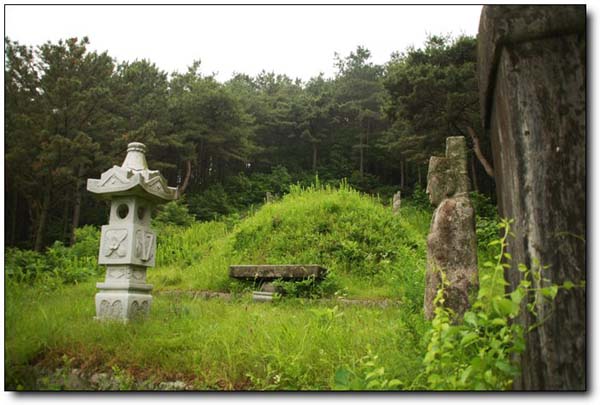

금수단은 가운데가 충렬공의 손자 양간공(휘 승택)·좌측이 증손 상락군(휘 묘)·우측이 현손 문온공(휘 구용)의 설단지 입니다. 단소의 호석 문양을 살펴보니 전면은 무궁화, 3시방향은 난초, 12시방향은 대나무, 9시방향은 매화 문양입니다. 역내에는 안동김씨세천비·척약재 김구용선생 시비·봉래 양사언선생 시비·금수정이 자리하고 있습니다.

금수정 현판은 봉래 양사언 선생의 암각문을 보필하여 썼다고 하나 실측한 결과 같지를 아니하여 현판을 서(書)하신 재홍(문·참) 아저씨께 확인한 결과 암각문의 서체를 모방하여 쓰신 것은 사실이나 그대로 카피한 것은 아니었음을 말씀하셨다고 합니다. 이제 비는 어느 정도 그쳤습니다. 금수정 일대에는 봉래 양사언·석봉 한호의 명필 암각문이 즐비합니다. 다시한번 여러 가지 맛을 음미하면서 제삼 제사의 답사를 시작합니다. 안동김씨세천비와 금수정 사이에는 '금대(琴臺) 혹은 취대(翠臺)'라는 암각문이 있는데 신경을 곤두세워 글자 획을 살펴보면 금대(琴臺)가 바른 것이라고 이구동성으로 말을 합니다.

다음은 종가의 구(舊) 대문 격으로 한석봉의 글씨인 동천석문(洞天石門), 그러나 동천석문은 나무줄기와 풀이 어우러져 답사를 할 수 없는 지경이었습니다. 아마도 지금쯤 ‘石門’은 땅에 묻히고 ‘洞天’ 정도만 볼 수 있을 것 같습니다. 다음은 ‘동천석문’ 밖에 있는 ‘회란석(廻瀾石)’으로 중국 사신 허국의 글씨입니다. 그 옛날 금수정 주인은 금수정의 대문을 이곳으로 내고 바위에 ‘洞天石門’이라 새겨 넣고 중국 사신의 방문을 기념하여 초입의 바위에 ‘회란석(廻瀾石)’이라 새겨 넣었을 것입니다. 지금은 '廻'자 부위는 훼손되어 떨어져 나아가고 '瀾石' 부분만 남아있는데 아마도 수로바닥을 살펴보면 떨어져 나간 ‘廻’자 바위조각을 발굴할 수 있지 않을까 생각해 봅니다.

다음은 ‘회란석’에서 영평천으로 이어지는 바위 절벽에 각자된 ‘금수정(金水亭)’, 봉래 양사언의 글씨이며, 앞서 언급한대로 현재 금수정의 편액은 이를 모방하여 복원하였다고 합니다. 다음은 금수정에서 영평천으로 이어지는 물가 바위 끝에 각자된 '무릉(武陵)', 이 바위는 일제시대 수로를 만들기 위하여 하나의 바위를 절개하였다고 합니다.

다음은 영평천 바닥 바위에 각자된 글자로 ‘증금옹시’, 양봉래의 글씨인 ‘경도’·‘준암’을 답사하면서 금년 가을 탁본하러 한 번 더 들리자고 다짐하면서 점심식사를 위해 종가로 자리를 옮겼습니다. 종가에 따님 광분님은 출타 중이었고 종부이신 할머니만 계셨는데 늦었지만 이 자리를 빌어 그날의 고마움에 감사의 인사를 드립니다.

▲ 안동김씨 문온공파 종가터.

▲ 비오는 날의 금수정.

▲ 암각문을 찿아...

▣ 도사공(휘 대섭) 삼겹살에 소주 한잔 곁들인 맛있는 점심 식사를 한 후 포천군 창수면 추동리에 계신 의금부도사공(휘 대섭) 묘소를 참배하기 위하여 서둘러 자리에서 일어났습니다. 추동리에 도착하였을 때 이미 비는 거쳤습니다. 도사공 묘소 입구에는 작은 소류지가 있는데 모처럼 비가 와서인지 두 팀의 낚시꾼 가족이 정겹기 까지 합니다. 일행들이 오늘 왕방산 산행대신 도사공 선조님 묘역 답사를 작은 등산이라 생각하고 오르자고 할 정도로 묘소로 오르는 길은 몹시 가파릅니다. 얼마되지 아니하는 거리지만 가쁘게 숨을 몰아쉴 정도랍니다. 그렇지만 그 옛날 산역을 하신 분들도 있는데 이까짓 쯤이야 하는 위안을 하면서 휘이휘이 올라갑니다. 이렇게 5-6분정도 가쁜 숨을 몰아쉬며 묘소로 오르면 저절로 탄성이 나올 정도로 산세가 수려합니다. 오늘은 비가 온 뒤 끝이라 안개까지 산허리를 감싸고 있어 신비한 느낌마져 들게 합니다.

도사공. 자는 사정, 아버지는 별제공(휘 진기)이십니다. 사마시에 합격하였으나 질병으로 문과 응시를 단념하시었고 의금부도사를 역임하였습니다.

도사공의 아드님은 막내로 뒤에 언급할 철원부사공(휘 확)이시고, 따님은 지봉 이수광과 교산 허균에게 출가하셨습니다. 그리고 허균의 누이동생 난설헌께서는 우리 문중 서운관정공파 서당공(휘 성립)에게 시집을 오셨는데 이처럼 안동김씨 문중과 양천허씨 문중간의 겹 혼인관계는 당시 동인의 영수 허엽의 정치적 영향력을 고려해 볼 때 도사공 나아가 우리 문중의 위상을 넉넉히 짐작할 수 있는 일입니다.

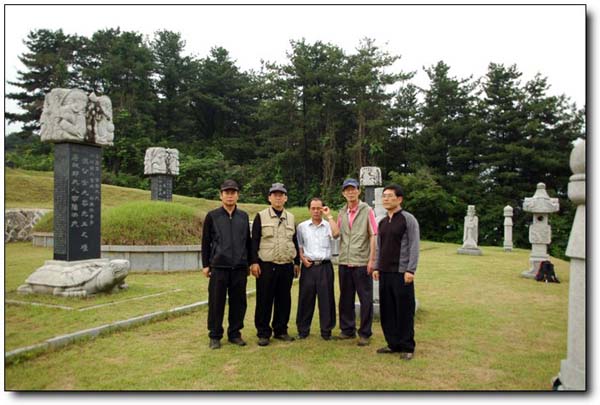

▣ 부사공(휘 명리) 도사공 묘소를 참배한 후 포천시 창수면 가양리 선영에 모셔져 있는 여러 선조님들의 묘소 참배를 위하여 가양리로 이동을 하였습니다. 성천도호부사공(成川都護府副使公) 묘소는 본래 광주시 오포면 목리(나무골)에 있던 것을 문온공(휘 구용)의 단소 자리였던 현 위치로 이장하였습니다. 부인은 문정공 이달충의 따님으로, 슬하에 3남4녀를 두었는데 맏이 맹헌(직제학공계)·다음 중서(참의공계)·다음 계우(사인공계)이며, 딸 중 3녀가 광산 김철산에게 시집갔는데 맏이가 좌의정을 지낸 국광이고 다음이 좌찬성을 지낸 겸광입니다. 묘하에 사인공(휘 계우) 단소가 모셔져 있습니다.

▲ 부사공(휘 명리) 묘소.

▲ 사인공(휘 계우) 단소. ▣ 철원부사공(휘 확) 부사공 묘소 직전에 철원부사공의 묘소가 있으나 순서상 뒤로 미루었습니다. 공의 자는 정경, 호는 금사. 아버지는 도사공(휘 대섭)으로 문과에 급제하여 철원부사(鐵原府使)에 이르렀습니다. 하곡 허봉에게 수학하였는데, 하곡은 바로 허균의 형님으로 철원부사공께서는 매부의 형님에게서 수학을 한 것입니다. 묘역 전체는 금초를 한 것처럼 정갈하게 잘 단장되어 있을 뿐 아니라 상석·묘갈·망주석 1쌍·문인석 1쌍이 큰 규모로 잘 정돈되어 있습니다. 묘갈에는 ‘통훈대부 상의원정 금사 김공 확지묘 숙부인 동래정씨부’라 적혀 있습니다.

철원부사공 묘소는 근자에 추동리에서 이곳으로 이장을 하였는데 이장시 조선시대 의복이 출토되었습니다. 철원부사공께서 몸 담으셨던 상의원이 궁중의 의복을 담당했던 부서이기 때문에 이 때 출토된 의복이 더욱 가치가 있는 것으로 판단되며, 우리나라 복식 연구의 선구자인 석주선 여사가 몸담았던 단국대 석주선기념박물관에서 이 소식을 듣고 큰 관심을 기울였으나, 현재 경기도박물관에 보관돼 있다고 합니다.

우리나라 최초의 백과사전이라 할 수 있는 ‘지봉유설’을 쓰신 지봉 이수광이 공의 큰 매형이고, 홍길동전으로 유명한 허균이 둘째 매형입니다.

▣ 양성이씨 묘역 ▣ 직제학공(휘 맹헌)·첨정공(휘 자양)의 묘소를 참배하고 내려와 건너편 산모롱이로 올라서면 문온공파 별제공 문중에서 500여년동안 외손봉사를 하였던 양성이씨 묘역이 나옵니다.

1. 정절공 이옥 2. 공소공 이사검 3. 송죽헌 이휘

▲ 직제학공(휘 맹헌) 묘소.

▲ 양성이씨 공소공(휘 사검) 묘소.

▣ 아름다운 외손봉사의 전통 공의 휘(諱)는 사검(士儉) 양성(陽城)인이다. 고려 우왕 7년(1381)에 나시어 세종28년(1446) 졸(卒)하시다. 시호는 공소공(恭昭公)이시다. 태종 5년(1405) 무과에 급제 사직을 지내고 태종 8년(1408) 충녕대군(세종)이 세자로 책봉되자, 태종의 명으로 세자를 보좌, 상호군에 승진하였고 세종11년(1429) 좌군검총제, 세종12년(1430) 경상좌도처치사(慶尙左道處置使) 세종16년(1434) 중추원부사, 세종17년(1435) 동지중추원사 세종19년(1437) 경상좌도도절제사를 거쳐 세종21년(1439) 동지중추원사로 왜인의 침입에 대비하는 비변책을 건의, 병조에서 시행케 하였다. 세종25년(1443) 인순부윤(仁順府尹), 세종26년(1444) 공조참판, 이해 경창부윤(慶昌府尹)이 되었고 세종27년(1445) 자헌대부 지중추원사에 올랐다.

고려의 강릉도절제사 자헌대부 정절공 이옥(李沃)의 아들이시다. 배위(配位) 이천서씨와의 사이에 아들이 한 분 계시는데 휘(諱)가 이휘(李徽 : ?~1456)로 자는 미경(美卿), 호는 송죽헌(松竹軒)이시다. 세조 원년(1455) 세조 즉위에 협조한 공으로 좌익공신(佐翼功臣) 3등에 책정되고 동부승지에 승진하였다. 이듬해 공조 참의로 있을 때 처남이신 이개(李塏)·성삼문(成三問)·박팽년(朴彭年) 등 사육신과 함께 단종 복위를 도모하다가 능지처참형을 당하고 가산은 적몰되었다.

장녀는 직제학을 지낸 대은암(大隱庵) 김맹헌(金孟獻)에게, 차녀는 현감을 지낸 인동인 장우(張?)에게, 삼녀는 관찰사를 지낸 영월인 신영손(辛永孫)에게 출가하였다. 조선왕조실록 【세조 2년 8월25일】 예조(禮曹)에서 아뢰기를, “지금 내선(內選)한 처녀(處女) 윤씨(尹氏)는 김맹헌(金孟獻)의 외손인데, 김맹헌의 아내는 곧 난신(亂臣) 이휘(李徽)의 누이이니, 궁내에 들어올 수 없습니다.” 하니, 전교하기를, “연좌(連坐)된 자도 오히려 불쌍한데 윤씨는 연좌에 관련되지 않았으니, 어찌 이것으로 허물할 수 있겠느냐?” 하였다. 김맹헌의 첫째 딸은 현감(縣監)과 현령(縣令)을 지낸 파평윤씨(坡平尹氏) 윤기(尹沂)에게 출가하였다.

공의 묘소는 장방형 호석을 둘렀는데 규모는 전면 6.5m, 측면 8.5m, 높이 1길반으로 상당히 큰 편이다. 비갈과 상석이 각각 2개씩이며, 무인석이 1쌍 있는데 왕릉이 아닌 사대부 묘소에 무인석을 쓰는 예가 없는데 특이한 사례다. 이 무인석은 긴 칼을 집고, 머리에 투구를 쓴 형상인데 공께서 세종17년(1435) 동지중추원사로 송골매를 가지고 명나라에 갔는데 가는 도중 이 송골매가 죽었다. 공이 죽은 매를 가지고 북경에 도착 황제의 대궐에 절하며 우니 황제가 공의 태도를 가상하게 여겨 장군의 모자를 내렸는데 이 무인석의 머리 모양이 바로 그 투구를 닮았다고 한다.

직제학공(휘 맹헌) 묘소에서 왼쪽 산기슭에 있는 공소공(휘 이사검) 묘소로 올라가는 길 입구에는 공의 아버지 정절공(휘 이옥)의 신도비가 있는데 정절공 묘소는 오랫동안 실전되었다가 최근에 찾았다.

공소공(휘 이사검)에 대해서는 안동김씨문온공파 직제학공계 별제공(휘 金震紀) 문중(포천)에서 500여년 오랜 세월에 걸쳐 외손봉사를 해 오다가 최근에 양성이씨대종회에서 이 사실을 알고 시제에 참례하다가 수년 전부터 양성이씨대종회에서 향사를 맡아오고 있다고 한다. 추정컨대 외 아드님(이휘)께서 사육신 사건에 연루되어 돌아가시매 절손이 되어 외손봉사를 하지 않았나 생각되었으나 양성이씨정절공파대종회에서 전하는 말로는 전남 나부지역에 많은 후손들이 살고 있고 신학문을 많이 하여 다수의 학자들을 배출하였다고 한다. 참고로 사육신 사건과 연장선상에 있는 계유정란 때 피살되신 백두산 호랑이 좌의정 시 충익공 절제 김종서(金宗瑞) 장군과 직제학공 김맹헌(金孟獻)과는 사돈지간이시다. 즉, 김종서 장군의 따님이 김맹헌공의 맏아들 김자정(金自?)에게 출가하여 맏며느리가 되셨기 때문이다.

이렇게 비가 오는 궂은 날씨임에도 불구하고 선조님들의 묘소와 유적을 살펴보는데 최선을 다하는 안사연의 모습을 보았습니다. 아마도 누가 시켜서 하는 일이라면 이렇게까지 하지는 못할 것입니다. 아무쪼록 나날이 발전하는 안사연의 모습을 기대하면서 뒤늦은 후기를 마감합니다

|