본문

|

|

|

1)금수정 사진 자료

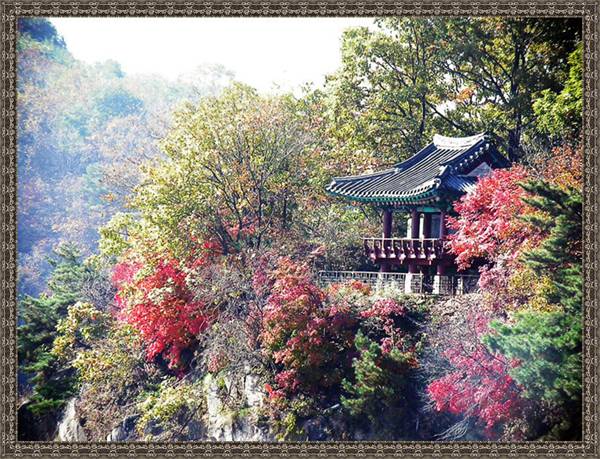

<우중의 금수정>

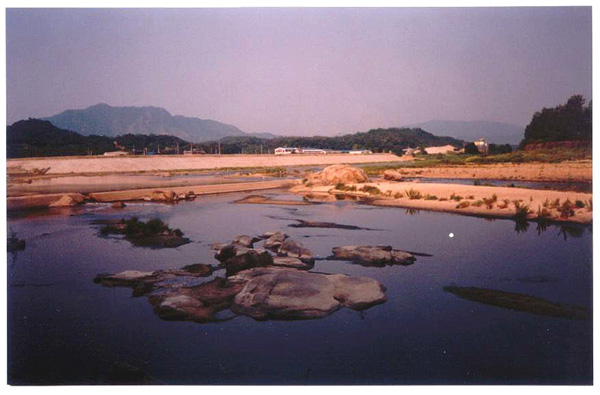

<금수정 앞 전경>

<금수정 앞 전경>

<금수정 경내에 있는 양사언의 時調 碑>

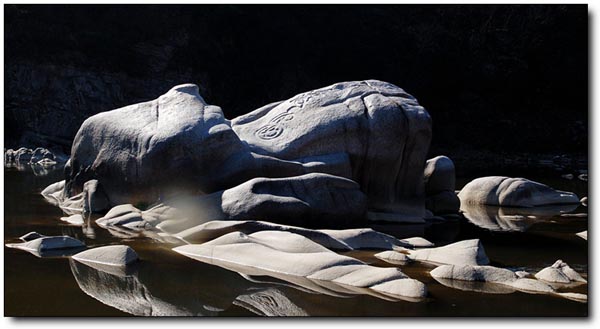

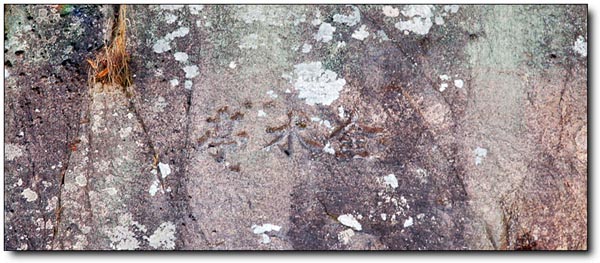

<금수정 주변의 암각문>

<금수정 아래의 암각문-武陵>

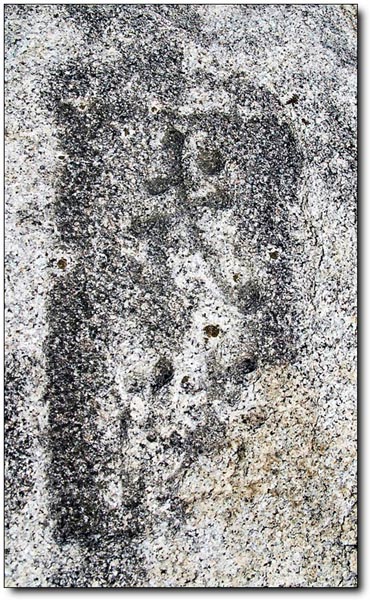

<금수정 아래 절벽 바위의 글씨(한석봉의 글이라고도 함)>

<瓊(浮)島>

<贈 琴翁詩>

<尊巖>

2)금수정 소개 및 관련 자료 소개 (2004. 12. 28. 영환(문) 제공)

(1) 금수정 소개

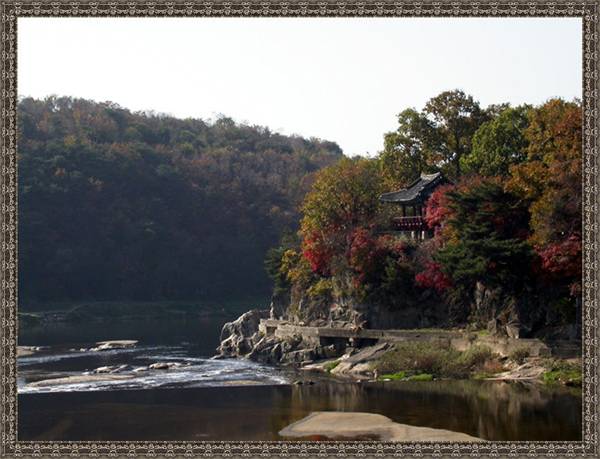

경기도 포천군 창수면 오가리에 있는 금수정은 영평천 맑은 수면의 8m 절벽 위에 위치한 정자로서 정자 아래 기암사이로 맑은 물이 흐르고 노송이 어울러 절경을 이루고 있다. 영평천에는 영평8경이라 불리우는 절경이 맑은 계곡물과 기암괴석으로 어우러지는데, 8경은 저마다 독특한 자태를 자랑하고 있다. 정저 앞에는 창건을 기념하여 심은 진송이 있는데 그 수령이 400년으로 추정된다.

구전되어 오기를 금수정을 지으셨다는 성천도호부사공(휘 김명리)의 내력에서부터, 그려사를 편찬하신 직제학공(휘 김맹헌)께서 노후 이곳에 은퇴하시어 말년을 보내셨으며, 지금도 근처 종산에 영면하고 계시며 이후 참의공(휘 김자양), 청도군수공(휘 김예생), 가선대부 경상좌병사공(휘 김윤종), 공주판관공(휘 김윤선), 금수정의 기록으로는 최초로 나오시는 금옹공(휘 김윤복), 이후 별제공(김진기), 의금부도사공(김대섭), 철원부사공(김확), 그리고 부사공의 매부이신 지봉 이수광. 교산 허균과 이곳 금수정에 얽힌 인물들, 봉래 양사언, 사암 박순, 한음 이덕형, 번암 채제공, 농암 김창협, 화서 이항로. 면암 최익현에 이르기까지---

이 누각에서 앞을 바라보면 왼쪽으로 금수정이 날아갈 듯 날렵하게 서 있고, 금수정옆 바위 위에는 금옹 할아버님이 거문고를 연주하셨다는 琴臺가 있으며 이곳에도 琴臺라고 단정한 해서가 새겨져 있다.

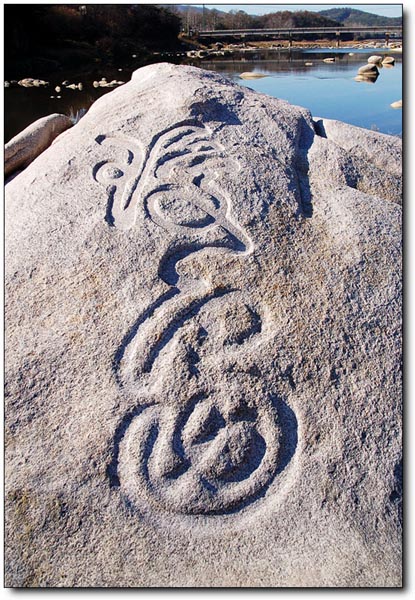

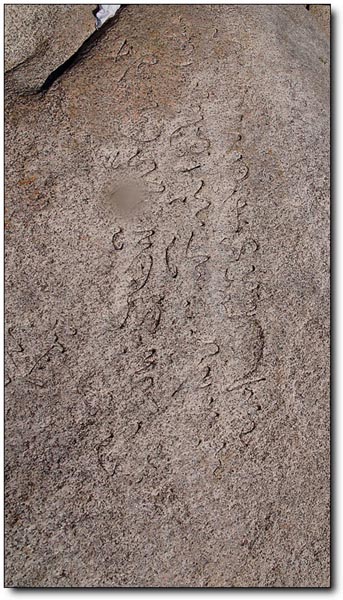

금수정앞으로는 영평천이 휘돌아 나가며 그 냇물에는 다도해의 작은 섬들이 있듯이 많은 바위들이 물위에 솟아 있다. 이곳을 연화암이라고 한다. 이 바위에 또한 많은 암각문이 있으니 대표적인 것이 瓊島(또는 浮島)라고 짐작되는 80 x 120센치미터의 대형 초서가 있고, 그 옆 바위에는 초서로 된 한편의 시가 새겨져 있다. 이시는 봉래집에 의하면 贈琴翁詩 라고 되어 있으며 이시는 많은 문인들 사이에 알려진 자료이다. [東國輿地誌] 및 [東洲集(이민구)]에도 또한 인용하고 있다. 봉래집에는 증금옹시를 적고 그 말미에 琴翁은 금수정 주인이다 라고 적혀 있어 당시 금수정이 안동김씨의 소유였음을 증명하는 자료이다. 琴翁은 척若齋선조의 5대손 金胤福(김구용-김명리-김맹헌-김자양-김예생-김윤복)할아버님의 호이기 때문이다. 증금옹시 초서 옆에는 큰 웅덩이 같은 바위가 있는데 마치 술동이 같다하여 尊巖이라고 새겨 놓았다. 이 모든 글씨가 봉래양사언선생의 친필암각문이다.

이 연화암이 있는 영평천 건너 오른쪽으로는 작으마한 동산이 있으니 지금 할미산이라 불리우고 있으며 종가 소유이다. 금수정과 할미산 가운데를 영평천 넘어 아득한 벌판이 이어져있으니 그 정경이야말로 이루 필설로 표현할 길이 없다.

<金水亭 略史> (2010. 4. 12. 영환(문) 제공)

1. 金明理 (1386-1438.성천도호부 부사)-처음으로 亭子를 竪築하고 '牛頭亭' 이라 이름하다 2. 金孟獻 (1397-?.예문관 직제학)-이곳에서 修學하다. 3. 金胤福 (1490 -? 進士. 號 琴翁)-정자를 개축하고 ‘錦水亭’ 이라 개명하다. 4. 楊士彦[1517(중종 12)∼1584(선조17)]-金胤福 死後 사위인 양사언에게 물려주었다. 6. 金大涉(1549-1594.의금부도사공)-양사언에게서 金水亭을 되찾다. 別墅를 짓다 7. 金矱(1572-1633.철원부사공)-정자를 卜築하고 ‘金水亭’이라 개칭하다. 別墅를 증축하다. 8. 金慶復(1662-1713)-金水亭 重建하다. 金水亭 重建 上樑文. 채팽윤[蔡彭胤. 1669(현종 10)∼1731(영조 7)] 9. 金宅仁(1753-1825)-金水亭 重修하다. 金水亭 重修記 채제공[蔡濟恭. 1720(숙종 46)∼1799(정조23)]. 金水樓 重修記 정범조[丁範祖. 1723(경종 3)∼1801(순조 1) 10. 1950년 한국전쟁으로 소실되다. 11. 1986년 포천시에서복원하여 향토유적 17호로 지정되다. 12. 2007년 종택터가 발굴되어 경기도 문화재 138호로 지정되다. 13. 2010.1. 종택이 복원되다.

<금수정에 관한 글 모음집> (2010. 4. 영환(문) 제공) *우측은 당시 문온공 종손 1. 蓬萊詩集 : 양사언 1517(중종 12)∼1584(선조 17). 金胤福(1490-?) 2. 思菴先生文集 : 박순 1523(중종 18)∼1589(선조 22). 金震紀(1521-1552) 3. 漢陰先生文稿 : 이덕형 1561(명종16)∼1613(광해군 5). 金大涉(1549-1594) 4. 象村稿 : 신흠 1566(명종 21)∼1628(인조6) 5. 樂全堂集 : 신익성 1588(선조 21)∼1644(인조22) 6. 芝峯類說 : 이수광 1563(명종 18)∼1628(인조 6). 金矱(1572-1633) 7. 醉吃集 : 유축(柳潚)1564(명종 19)∼1636(인조14) 8. 東州先生文集 : 이민구1589(선조 22)∼1670(현종 11) 9. 記言: 허목1595(선조 28)∼1682(숙종 8). 金鼎之(1600-1641) 10. 宋子大全 : 송시열[宋時烈, 1607 -1689] 11. 久堂先生集 : 박장원1612(광해군 4)∼1671(현종 12). 金奐(1637-1677) 13 東里集: 이은상(李殷相)1617(광해군 9)∼1678(숙종 4). 14. 景淵堂先生詩集: 이현조 1654(효종 5)∼1710(숙종 36) 15. 西溪先生集 : 박세당(朴世堂) 1629(인조7)∼1703(숙종 29) 16. 西河先生集 : 이민서1633(인조 11)∼1688(숙종 14) 17. 醒齋遺稿 : 신익상(申翼相) 1634(인조12)∼1697(숙종 23) 18. 夢窩集 : 김창집(金昌集) 1648(인조 26)∼1722(경종 2). 19. 農巖集 : 김창협(金昌協) 1651(효종2)∼1708(숙종 34) 20. 柳下集 : 홍세태(洪世泰)1653(효종 4)∼1725(영조 1). 21. 損窩先生遺稿 : 최석항(崔錫恒) 1654(효종5)∼1724(경종 4) 22. 芝村集) : 이희조(李喜朝)1655(효종 6)∼1724(경종 4). 23. 鳴巖集 : 이해조(李海朝)1660(현종1)∼1711(숙종 37). 金慶復(1662-1713) 24. 鳳巖集 : 채지홍(蔡之洪) 1683(숙종 9)∼1741(영조 17). 25. 臥遊錄 : 강후진(康侯晉.1685-1756) 26. 希菴先生集 : 채팽윤(蔡彭胤) 1669(현종 10)∼1731(영조 7) 27. 謙齋集 : 조태억(趙泰億) 1675(숙종1)∼1728(영조 4) 28. 恕菴集 : 신정하(申靖夏) 1680(숙종6)∼1715(숙종 41) 29. 星湖全集 : 이익(李瀷)1681(숙종 7)∼1763(영조 39). 金可臣(1688-1728) 30. 靑泉集 : 신유한(申維翰)1681(숙종 7)∼?. 31. 屛溪先生集 : 윤봉구(尹鳳九) 1681(숙종7)∼1767(영조 43) 32. 䨓淵集 : 남유용(南有容)1698(숙종 24)∼1773(영조49). 33. 月谷集:오원(吳瑗) 1700년(숙종 26) - 1740년(영조 16) 34 .江漢集 : 황경원(黃景源) 1709(숙종 35)∼1787(정조 11). 35 .順菴集 : 안정복(安鼎福) 1712(숙종 38)∼1791(정조 15). 36. 保晩齋集 : 서명응(徐命膺)1716(숙종 42)∼1787(정조 11). 金瀅(1715-1771) 37. 艮翁先生文集: 이헌경(李獻慶)1719(숙종 45)∼1791(정조15) 38. 樊巖先生集 : 채제공(蔡濟恭) 1720(숙종46)∼1799(정조 23) 39. 海左先生文集 : 정범조(丁範祖) 1723(경종 3)∼1801(순조 1) 40. 三山齋集 : 김이안(金履安)1722(경종2)∼1791(정조 15) 41. 靑莊館全書 : 이덕무(李德懋) 1741(영조 17)∼1793(정조 17). 42 .泠齋集 : 유득공(柳得恭)1749(영조 25)∼? 43. 貞蕤集 : 박제가(朴齊家)1750(영조 26)∼1805(순조 5). 金宅仁(1753-1825) 44. 硏經齋全集 : 성해응(成海應)1760(영조 36)∼1839(헌종 5). 45. 與猶堂全書 : 정약용(丁若鏞) 1762(영조 38)∼1836(헌종 2). 46. 洛下生集 : 이학규(李學逵) 1770(영조 46)∼1835(헌종 1). 47. 存齋集 : 박윤묵(朴允黙)1771년(영조 47)-1849년(헌종 15). 金義友(1771-1858) 48. 淵泉先生文集 : 홍석주(洪奭周)1774(영조 50)∼1842(헌종8). 49. 梅山先生文集 : 홍직필(洪直弼)1776(영조 52)∼1852(철종 3). 50. 臺山集 : 김매순(金邁淳)1776(영조 52)∼1840(헌종 6). 51. 經山集 : 정원용(鄭元容)1783(정조 7)∼1873(고종 10) 52. 果齋先生集 : 성근묵(成近默) 1784년(정조 8)-1852년(철종 3) 53. 成齋集: 조병현(趙秉鉉) 1791년(정조 15)-1849년(헌종 15) 54. 凝窩先生文集: 이원조(李源祚)1792(정조 16)∼1872(고종 8). 55. 心庵遺稿 : 조두순(趙斗淳) 1796년(정조 20)-1870년(고종 7). 金定浩(1800-1853) 56. 蓮坡詩鈔 : 김진수(金進洙) 1797년(정조 21)-1865년(고종 2) 57. 海翁詩藁 : 홍한주(洪翰周)1798년(정조 22)-1868년(고종 5) 58. 澹人集 : 신좌모(申佐模)1799년(정조 23)-1877년(고종 14) 59. 嘉梧藁略 : 이유원(李裕元)1814년(순조 14)-1888년(고종 25) 60. 重菴先生文集 : 김평묵(金平默)1819년(순조 19)-1891년(고종 28). 金榮國(1833-1858) 61. 西行程曆 : 한유(韓愉) (1868고종5~1911). 金殷黙(1853-1887)

(2)김하종의그림-[풍악권]. <금수정>. (개인 소장 )

김하종(金夏鐘)1793(정조17)∼?

조선후기의 화가. 본관은 의성. 자는 대여(大汝), 호는 유당(유堂)·유재(유齋) 또는 설호산인(雪壺山人). 화원으로 첨사(僉使)를 지낸 득신(得臣)의 아들이며, 건종(建鐘)의 동생이다. 그 역시 화원이었으며 벼슬은 첨사를 지냈다. ---

(3) 김윤복, 양사언, 박순과 금수정

*김윤복(金胤福) : 호-금옹(琴翁). 문온공 후손. 조선 중기의 문인. 포천에 살면서 거문고를 즐겨 탔다.

*양사언(楊士彦) 1517(중종 12)∼1584(선조 17). 조선 전기의 문인·서예가. 본관은 청주(淸州). 자는 응빙(應聘), 호는 봉래(蓬萊)·완구(完邱)·창해(滄海)·해객(海客).

*박순(朴淳) 1523(중종 18)∼1589(선조 22). 조선 중기의 문신·학자. 본관은 충주. 자는 화숙(和叔), 호는 사암(思菴). 우윤(右尹) 우(祐)의 아들이며, 목사 상(祥)의 조카이다.

(가)‘瓊島(경도)’, ‘尊岩(준암)’ 이 두 각자(刻字)는 모두 봉래(蓬萊) 양사언(楊士彦·1517년:중종12~1584년:선조17)의 글씨로서, 경기도 포천군 창수면 오가리에 있는 금수정(金水亭) 아래를 흐르는 영평천(永平川) 가운데 바위에 새겨져 있다.

금수정 아래로 백운산(白雲山)에서 연원한 영평천이 절벽을 휘감아 돌면서 내려가고 10m쯤 내려가면 내 가운데 흰바위 수개가 떠 있듯 솟아있는데 여기에 이 두 각자가 새겨져 있다. 이중 ‘瓊島(경도)’가 새겨져 있는 큰 바위는 가운데가 우묵하게 패여 있어 술잔처럼 보이므로 ‘尊岩(준암)’이라 불리워졌다. 준암 역시 ‘경도’ 측면에 봉래의 글씨로 각자되어 있으나 많이 마모되어 있다.

‘경도’라고 새긴 것은 금수정의 절경이 비치는 물결 위에 섬처럼 떠 있는 준암의 아름다움을 칭송한 것으로 보인다. --- 이 각자는 대서(大書)와 초서(草書)에 능한 봉래의 필치를 한 눈에 접할 수 있다. <금수정(金水亭) 양사언(楊士彦) 각자(刻字)> (오세옥, 민족문화추진회 전문위원)

(나)‘尊岩(준암)’ 이 글씨에 대해 성해옹이 지은 [동국명산기]에는 다음과 같이 적고 있다. “모래 위에 흰 돌이 있는데 형체가 술동이와 같다. 연화암이라고 칭하는 바위 곁에 봉래의 시문을 새겨 놓았다. 또 준암이라고 새겼는데 역시 봉래의 필적이다.” 이 바위에 대해 옛 문인들이 취흥을 즐긴 기록이 많이 있다. 동주 이민구는 그의 글에서 이곳에 술을 부으면 7말 정도 들어간다고 했다.

(다)아래 초서(草書)로 새겨진 시(詩)는 <증금옹(贈琴翁)>이란 제목으로 「봉래시집(蓬萊詩集)」권1에 실려 있다. 이 시는 ‘경도’가 있는 준암에서 천변(川邊) 쪽 바위에 새겨져 있는데, 세필(細筆)로 그은 것같은데다 거의 마모되어 식별도 불가능한 상태이다. 시 내용은 다음과 같다.

綠綺琴伯牙心 거문고 타는 백아의 마음은 鍾子始知音 종자기만 알아 듣는다오. 一鼓復一吟 한번 타매 또 한번 읊조리니 冷冷虛?起遙岑 맑디 맑은 바람소리 먼 봉우리에 일고 江月娟娟江水深 강달은 아름답고 강물은 깊기도 해라. 蓬海書 이 시의 제목에 달은 세주(細註)에 ---琴翁 錦水亭 主人也 刻此詩於尊巖---‘금옹(琴翁)은 금수정(錦水亭) 주인(主人)이다. 이 시를 준암에 새긴다.’라고 되어 있다.

(라)이런 기록들에서처럼 봉래는 산수유람과 금서(琴書)를 일생 반려자로 삼은 풍류객이었으니, 위 두 각자(刻字)에서도 그 일면을 엿볼 수 있다. 봉래는 포천군 신북면 기지리에서 태어났고, 금주산[金柱山·일명 금조산(金鳥山)] 아래 이동면 길명리에 복거(卜居)하였는데 그 집을 ‘평망정(平望亭)’이라 하였다. 그의 묘소도 복거지(卜居地) 위의 금주산 기슭에 자리 잡고 있다. 46세 때는 고성군(高城郡) 구선봉(九仙峯) 아래 감호(鑑湖) 위에 ‘비래정(飛來亭)’이라 이름한 정자에 복거한 적도 있으나 일생 중 많은 기간을 이곳 포천에서 보냈던 것으로 보인다. 따라서 백로주(白鷺洲)·선유담(仙遊潭)·현내의 명산(名山) 등 포천 일대 경승지에는 그의 시문이 많이 남아있다.

봉래가 위 글자들을 암각한 시기나 금수정과의 관계는 분명하지 않다. <시등금수정기(始登金水亭記)>〔이상수(李象秀)「오당집(梧堂集)」권13〕에 의하면 봉래가 김씨(金氏)로부터 이 정자를 얻어 기거하다가 떠난 뒤에 다시 김씨의 소유가 되었다고 하며, 또 속전(俗傳)에는 여기서 봉래가 기거할때는 이름도 봉래정(蓬萊亭)이라 불렀는데, 뒤에 김씨가 돌려 받으면서 금수정이라 고쳤다고도 한다. 그러나 각자시(刻字詩)에서 보면, 봉래가 이곳을 들러 당시 주인인 금옹(琴翁)과 더불어 금(琴)을 타고 음영(吟?)하며 승경(勝景)을 즐긴 것으로 보여진다.

이곳뿐 아니라 속리산 문장대(文章臺)의 속칭 글바위의 ‘동천(洞天)’, 설악산 비선대(飛仙臺) 암반의 ‘비선대(飛仙臺)’, 두타산 무릉계곡(武陵溪谷)의 ‘두타동천(頭陀洞天)’ 등 암각이 모두 봉래의 글씨로 알려져 있다.

(마) <한국문집총간> 사암집(思菴集)의 金水亭 시. 박 순(1857 -) 작

思菴先生文集卷之三 . 七言律詩 . 金水亭

崖?鑿架小?楹。選勝應勞意匠營。喬木擁深孤縣小。亂峯中圻一川平。瓊田石骨相涵映。曖翠浮嵐遠滅明。見說主人垂白髮。琴心山水曲猶淸。

(4) 한석봉과 금수정

한호(韓濩) : 1543(중종 38)∼1605(선조38). 조선 중기의 서예가. 본관은 삼화(三和). 자는 경홍(景洪), 호는 석봉(石峯)·청사(淸沙). 군수 대기(大基)의 5대손으로, 정랑 세관(世寬)의 손자이다. ---허초당엽묘표음(許草堂曄墓表陰), 포천(抱川) 이판서몽량비(李判書夢亮碑), ---등을 썼다.

커다란 바위에 洞天石門이라고 새긴 단정한 해서체의 암각문이 있다. 成海應의 [東國名山記]에 이글씨는 한석봉의 글씨라고 되어 있다. 아마도 여기를 통해서 종택이나 금수정으로 올라갔을 것이 틀림없을 것이다. 이 바위뒷쪽에는 또 암각문이 있는데 이 글씨는 瀾石이라고 되어 있다. 자료에 의하면 이 글씨는 중국황제의 사신 허국이 쓴 것이며 원래 廻瀾石이란 글자인데 회자부분이 떨어져 나갔다. 廻자의 한 부분이 남아 있어 이를 증명한다.

(5) 한국문집총간 <낙전당집>(樂全堂集)의 <憩金水亭 >

신익성 : 1682 - . 樂全堂集卷之二 . 詩○五言律 憩金水亭

峽裏危亭古。登臨延賞心。微茫看遠岫。蒼翠擁長林。石仄牛頭出。湖明壁影沈。秋光?客興。未覺樹移陰。 其二 沙自亭前白。湖從壁底深。苔封林外徑。松作檻邊陰。?客詩猶在。巖樽酒可斟。平生出塵想。卽此暫開襟。

(6) 한국문집총간 <기언>(記言). 贈鄭君山水指路記 허목 1772 - . 記言別集卷之九 . 記 <贈鄭君山水指路記> 烏江過壺口峽。其上松隅石壁深松。有古城。稱絶景。又其上大灘。爲靑松谷口。谷中多山水可遊。大灘東二十里。蒼玉屛。有朴政丞祠堂。水中觀石峯。石刻大字。又東數里餘。金水亭在牛頭淵上。淵上又刻蓬萊詩。其字體亦奇玩。其上二十里曰白鷺洲。在七里灘下。水西流。與白雲溪

水合。漫廻過永平西。爲牛頭淵花江之水。不及永平三十里。爲禾積淵。淵中有石峯。高不可攀。淵上皆奇??壁。多?多楓多??。又其北上流十餘里。孤石亭。水中有層石。蒼然特起。水深苔滑。不可梯而登。其上流。又有七潭八萬?。其上黃氏別業。禾積淵十餘里龍華山。山有三大瀑。瀑下三石潭曰三釜。貊俗方言謂瀑爲落。謂三釜落者此也。其上龍華寺。白雲山。在永平東北六十里。水益遠。山益深。京城北山水之奧。白雲水石最奇云。其外壽春之史呑。亦山水佳處。

歷記之贈鄭君。以爲遊行山水指路云。丙午菊秋下旬。眉?。書。

(7) 한국문집총간 <기언>(記言) 白雲溪記 허목 1772 - - 記言卷之二十七 下篇. 山川 上 白雲溪記 098_139b

觀白鷺洲。夕至白雲溪。在永平之治西五里。水益漫。沙益平。巖壁益?然。深潭脩瀨。上下迷茫。日暖氷雪消。有水鳥數十。飛鳴過之。溪間盤石上。有蓬萊,石峯石刻書。可玩。潭上。有金氏舊業。曰金水亭。下流數里。有蒼玉屛。沿溪山面。皆石故名。古朴丞相別業。溪上。有丞相祠堂。

(8) 김득신, 박장원의 글에서

(가)김득신(金得臣) : 1604(선조 37)∼1684(숙종 10). 조선 중기의 시인. 본관은 안동. 자는 자공(子公), 호는 백곡(栢谷). 아버지는 경상도관찰사를 지낸 치(緻)이며, 어머니는 사천목씨(泗川睦氏)로 첨(詹)의 딸이고, 아내는 경주김씨이다.

<詩評> * 永平牛頭淵 山水之承 最於畿內 昔有金胤福者居之 金先彈琴 號琴翁 楊蓬萊士彦 刻詩巖石曰 --- 語淸調高 ?世絶作 <終南叢志>

(나)박장원(朴長遠) : 1612(광해군 4)∼1671(현종 12). 조선 중기의 문신. 본관은 고령. 자는 중구(仲久), 호는 구당(久堂)·습천(?川). 직장(直長)을 지낸 훤(?)의 아들이다. * 한국문집총간 구당집(久堂集) [北征錄序] 박장원 1730 - - 久堂先生集卷之八 詩○北征錄幷序○錄中詩五十五首。而只抄二十七首。首篇至永平過登金水亭。係錄中作。 [北征錄序] 121_192b

余於昨年臘月二十五日。夜夢入金剛山萬瀑洞。?兒從焉。指示前後左右羅列諸峯之舊歲歷覽處。覺而異之。意或以爲?也出宰東縣之兆。其日政。果得金城。因以是夢語於人。中心愈益自奇。此遯翁所謂此心飄然已在太行之麓云者。殆亦近之。顧余繫官于朝。慨無緣而至焉耳矣。適於是年暮春。余以宗伯。隨右相洪公祇役咸興府。府有純陵。陵乃我太祖皇祖考度祖王妃崔氏之塋。而

有改封之役故也。去時所歷。不敢出入遊觀。乃於完事而歸也。復登咸之樂民北山等樓。其與目謀者。極封內甲乙之壯觀。過謁太祖舊宮及濬源殿。問肇跡之基。瞻寫眞之容。自安邊鶴浦。遵東海而轉。尋見外大父去思碑於?谷。臨眺叢石亭。踰楸池嶺。入山一宿。?兒來候於此山。卽所謂金剛也。歷萬瀑洞正陽寺歇惺樓。由拜岾斷髮嶺而出。與洪相鐵嶺之行。會于金城。偕到永平。遂徘徊於金水亭而歸。往返二千餘里。計程首尾日

子。恰倍於列子御風之遊矣。噫。此所經?,咸,淮,鐵,安五邑。乃吾外大父所?。而安則從祖連城榮養之地也。余生於?。學語於咸。長於鐵。旣冠陪遊於淮,安之間。此眞歐公所謂豈能忘情於隨者也。余昔剖春符按東節。伊時事不從心。皆未暇重過。其中咸則尤所願遊。恒往來于心未已也。今幸白首。遍歷無遺。觸境感舊。?然以悲。至於萬瀑之夢。如合左契。蓋亦有數存焉於其間。非假人力而致之也。豈非六十年間一段奇事耶。第以迫於疲役。

不容沈思締?。塗間所得。率多隨意口占。詞致平凡。不合掛人眼。而總計其數五七言律絶?五十五首。聊記之。以貽兒輩。所恨與子長奇偉氣。謝眺驚人詩。雖判於?壤。其於他日曝冬??夏?而資臥遊之玩則亦或庶幾云爾。庚戌初夏月晦。久翁書于灘墅之斗窩。

* 한국문집총간 구당집(久堂集) 永平過登金水亭 박장원 1730 - - . 久堂先生集卷之八 詩○北征錄幷序○錄中詩五十五首。而只抄二十七首。首篇至永平過登金水亭。係錄中作。 永平過登金水亭 121_195b

北度鐵關嶺。南尋金水亭。壯遊兼勝賞。玆事罕曾經。 龍拔深湫黑。蘿懸古壁靑。窮探付年少。橫笛復楊?。

(9) 이은상, 박세당, 신익상, 김환의 글에서

(가)이은상(李殷相) : 1617(광해군 9)∼1678(숙종 4). 조선 후기의 문신·학자. 본관은 연안(延安). 자는 열경(說卿), 호는 동리(東里).

조선 중기 한학 4대가의 한 사람인 정구(廷龜)의 손자로, 소한(昭漢)의 아들이며, 어머니는 여주이씨(驪州李氏)로 좌찬성 상의(尙毅)의 딸이다. 할아버지 정구와 큰아버지 명한(明漢)은 모두 제학 또는 대제학을 역임하였으며, 아버지와 사촌형제들이 모두 문장에 뛰어나 일가가 사림을 이루었다.

* 한국문집총간 동리집(東里集) 挽金校理 奐 이은상 1702 - - 東里集卷之九 . 詩. 挽金校理 奐 122_497d 鶴髮偏慈弱冠兒。相持號?血雙垂。親知共切無年恨。泉壤應含不瞑悲。美器易虧眞可惜。明徵竟錯亦 堪疑。傷心金水亭前月。永失蘭舟晩泛期。

(나)박세당(朴世堂) : 1629(인조 7)∼1703(숙종 29). 조선 후기의 학자·문신. 본관은 반남(潘南). 자는 계긍(季肯), 호는 잠수(潛?)·서계초수(西溪樵?)·서계(西溪).

* 한국문집총간 서계집(西溪集) 金水亭 三首 박세당 西溪先生集卷之三. 後北征錄 戊辰春○兄子判書公泰尙。爲咸鏡監司。延先世諡號於營中。先生往赴時作。

* 金水亭 三首 134_057a

亭乃金都事奐舊業。金嘗過余石泉。不識其面。今亡已久矣。過此不能無感。 牛頭自昔亦聞名。今日還來水上行。曾識主人無處問。可憐浮世足傷情。 亭前巖畔小舟橫。常有游人得渡行。淸絶江山誰管領。水禽空自向人情。 ??疊石曝??。半倚溪頭半入波。見有楊家題刻在。數行堪換一群鵝。

(다)신익상(申翼相) 1634(인조 12)∼1697(숙종 23). 조선 후기의 문신. 본관은 고령(高靈). 자는 숙필(叔弼), 호는 성재(醒齋). 정언 양(#양11)의 아들이다.

*한국문집총간 성재유고(醒齋遺稿) 金水亭 亭是金然明別業也。綠水靑山。眞是淸絶地。而石上有蓬萊,石峯筆蹟。亦一奇觀也。 신익상 ? - - 醒齋遺稿冊五. 詩○北關錄. 金水亭 亭是金然明別業也。綠水靑山。眞是淸絶地。而石上有蓬萊,石峯筆蹟。亦一奇觀也。 146_149d 金水聞名久。今來賞淸景。蓬老與石翁。神筆留勝境。蕭條不同時。感古懷耿耿。長吟倚孤舟。淸潭落雲影。

* 한국문집총간 성재유고(醒齋遺稿) 蒼玉屛弔思菴相公 신익상 ? - - 醒齋遺稿冊五. 詩○北關錄. 蒼玉屛弔思菴相公 146_150a

昨過金水亭。今尋蒼玉屛。丞相有遺廟。邦人仰德馨。淸風邈難攀。弔古雙涕零。孤嘯倚風?。水綠山更靑。

(라)김환(金奐) 1637생 문온) 김환(金奐) / 顯宗 01 增廣 進士 【시험년도】 현종(顯宗) 01 (1660) 증광(增廣) 진사(進士) 【합격등위】 3등 0039 【본인성명】 김환(金奐) 【본인 자】 연명(然明) 【본인생년】 정축(丁丑) 1637 【본인본관】 안동(安東) 김(金) 【본인거주】 경(京) 【본인구존】 자시하(慈侍下) 【본인문과】 임인(壬寅) 1662 증(增)* 현종(顯宗) 3년 (임인, 1662년), 증광시(增廣試) 병과20(丙科20) 【본인전력】 유학(幼學) 【부친성명】 김정지(金鼎之) 조부(祖父) 김확(金?) 증조부(曾祖父) 김대섭(金大涉) 외조부(外祖父) 이지굉(李志宏) 처부(妻父) 신최(申最) 【부친품계】 선교랑(宣敎郞) 【부친관직】 후릉(厚陵)/행참봉(行參奉) 김환(金奐)

(10) 김창협의 글에서

김창협(金昌協) : 1651(효종 2)∼1708(숙종 34). 조선 후기의 유학자. 본관은 안동. 자는 중화(仲和), 호는 농암(農巖) 또는 삼주(三洲). 경기도 과천출신.

좌의정 상헌(尙憲)의 증손자, 아버지는 영의정 수항(壽恒), 어머니는 안정나씨(安定羅氏)로 성두(星斗)의 딸이다. 영의정을 지낸 창집(昌集)의 아우이다.

* 한국문집총간 농암집(農巖集) 金水亭 김창협 1928 - -

農巖集卷之六 . 詩 金水亭

春游已多日。夙駕更侵星。馬首知何處。牛頭問古亭。洞門分石扇。江路接雲屛。?藉諧心賞。?奇歎地形。觴流仍?節。柯爛卽仙?。晉日追高會。秦餘訝近坰。坐隨花屢改。興與境俱冥。杖?移風?。樽?上釣?。天陰沙更白。雨氣壁渾靑。凌?侵蛟窟。沿??鷺汀。浪春蓬海筆。苔漫石峰銘。人代嗟如許。川流?或停。不遑悲舊跡。轉自感親丁。疇昔陪先子。登臨憶壯齡。

秋淸倚霜樹。月皎臥宵?。往事依?夢。流光?七螢。恒河觀不變。孤露涕空零。已識哀隨樂。唯應醉不醒。行藏戀叢桂。聚散信浮萍。遲暮情何極。長歌叩玉甁。

*<농암집내의 김창협 금수정 시 역문> (2006. 1. 16. 태영(군) 제공)

春游已多日。어느새 며칠 된 이번 봄놀이 夙駕更侵星。새벽에 길을 나서 밤까지 노네 馬首知何處。말 머리 어느 쪽을 향해야 할지 牛頭問古亭。우두연(牛頭淵) 옛 정자서 길을 묻노라 洞門分石扇。골짝 문은 큰 바위 갈라 서 있고 江路接雲屛。강물은 구름 덮인 먼 산에 닿아 醞藉諧心賞。가슴이 부푸는 건 당연지사니 瓌奇歎地形。기이한 산수 모습 감탄스러워 觴流仍禊節。물 위에 술잔 띄워 삼짇날 쇠고 柯爛卽仙扃。도끼자루 썩는 선경 따로 없으니 晉日追高會。진 나라의 고상한 모임과 같고 秦餘訝近坰。무릉도원 가까이 있는 듯하네 坐隨花屢改。앉은자리 꽃 찾아 옮기며 놀 제 興與境俱冥。경치 따라 봄 흥취도 그윽하여라 杖屨移風磴。바람 부는 돌 비탈 걸어 오르고 樽罍上釣舲。낚시배에 술동이 실어 올리니 天陰沙更白。날씨가 흐린데도 강모래 희고 雨氣壁渾靑。비 기운에 푸른 산 더욱 선명해 凌厲侵蛟窟。거침없이 깊은 여울 배 저어 가고 沿洄戛鷺汀。물새 노는 강기슭 오르 내리네 浪春蓬海筆。양봉래의 필적에 파도가 치고 苔漫石峰銘。한석봉의 명문(銘文)에 이끼가 끼어 人代嗟如許。인간의 영고성쇠 이와 같건만 川流詎或停。강물이야 멈출 때가 어이 있으리 不遑悲舊跡。옛 자취 슬퍼할 경황도 없이 轉自感親丁。스스로 당한 처지 느꺼워지니 疇昔陪先子。지난날 내 나이 젊었을 적에 登臨憶壯齡。선친을 모시고 이곳에 올라 秋淸倚霜樹。맑은 가을 서리맞은 나무 기대고 月皎臥宵欞。밝은 달밤 창 아래 누워 있었지 往事依俙夢。지난일 꿈속에 아스라하니 流光廿七螢。번개처럼 이십칠 년 흘러간 세월 恒河觀不變。항아런가 강물 모습 변함없는데 孤露涕空零。아버님 여읜 나는 눈물 떨구네 已識哀隨樂。기쁨 뒤엔 슬픔이 따라오는 법 唯應醉不醒。차라리 술에 취해 잠들었으면 行藏戀叢桂。세속 떠난 은거 생활 바라던 바니 聚散信浮萍。사람 인연 부평초와 다름없어라 遲暮情何極。늘그막의 정회 어이 한량 있으리 長歌叩玉甁。옥병을 두드리며 노래 부르네

<출전> : 농암집

(11) 이익의 글에서

이익(李瀷) : 1681(숙종 7)∼1763(영조 39). 조선 후기의 실학자. 본관은 여주(驪州). 자는 자신(自新), 호는 성호(星湖). 팔대조 계손(繼孫)은 성종 때에 벼슬이 병조판서·지중추부사에 이르러 이때부터 여주이씨로서 가통이 서게 되었다.

성호사설 제28권. 시문문(詩文門). 봉래시(蓬萊詩)

봉래(蓬萊) 양사언(楊士彦)은 신선(神仙) 가운데 끼는 인물이다. 그 글씨도 그 인물과 같은데, 사람들은 그 글씨가 진속을 벗어난 줄만 알고 그 시가 세상 사람의 말이 아니라는 것을 알지 못한다.

-----

금수정(金水亭)의 돌에 새긴 시는 다음과 같다. 녹기금주 백아주의 마음 / 緣綺琴伯牙心 한 번 타고 또다시 한 번 읊노라니 / 一鼓復一吟 종자기가 바로 지음을 하는구려 / 鍾子是知音 허뢰주는 선들선들 먼 봉우리서 일어나고 / 虛?起遙岑 강 달은 곱고 고와라 강물은 깊고 깊네 / 江月涓涓江水深

나는 이 곳에서 노닌 지가 이미 수십여 년이 지났는데, 몽상(夢想)이 오히려 괴롭다

(12) 박성원의 글에서

박성원(朴聖源) : 1697(숙종 23)∼1757(영조 33). 조선 중기의 문신·학자. 본관은 밀양. 자는 사수(士洙), 호는 겸재(謙齋). 이재(李縡)의 문하에서 수학하였다.

박성원(1697-1768)의 <금강록>은 그의 나이 42세인 1738년(영조14)에 함경도 도사로 임명되어 부임하러 가는 도중에 금강산에 들러 외금강과 내금강, 해금강을 15일 동안 두루 구경하면서 느낀 소감을 매우 자세하게 적은 기행문이다.

9월 3일 포천현감 이중태의 인사를 받고, 영평현 경계에 이르고, 양문역에 이르러, 백로주의 하류 금수정을 방문하고, 백운루, 술독 같은 바위, 길 입구 석문동천 큰 글씨, 서쪽 5리 푸른 옥병, 물 건너편 사암 박순의 집터-지금은 서원을 둘러 보고 금강산으로 떠났다.

금수정을 방문하였는데 이 곳이 곧 백로주의 하류이다. 평지의 양 벌판을 끼고 물이 흘렀으며, 마주보며 우뚝 솟아나와 있어서 물이 그 사이로 도달하여 넓게 돌아서 못을 이루고 있었다. 금수정은 서쪽 절벽 위에 있는데 마을을 내려다보고 있었다. 백운루는 조금 높은 곳에 있었다. 앞에 봉우리들이 빼어나고 기묘했으며 붉은 잎들이 물에 그림자를 드리웠고, 물 가운데는 술독 같은 바위가 있어, 을 가득 담을 수가 있을 것 같았다. 봉래 양사언이 "석문동천 (石文洞天, *洞天石門의 오류)" 이라고 큰 글씨로 길 입구에 써 놓았으며, 여기서부터 서쪽으로 5리쯤 가면, 푸른 바위가 우뚝 솟아 물의 흐름을 막고 있었는데 이것이 곧 푸른 옥병이다.--

(13) 채제공, 정범조의 글에서

채제공(蔡濟恭) : 1720(숙종 46)∼1799(정조 23). 조선 후기의 문신. 본관은 평강(平康). 자는 백규(伯規), 호는 번암(樊巖)·번옹(樊翁). 효종 때 이조판서·대제학을 지낸 유후(裕後)의 방계 5대손으로, 지중추부사 응일(膺一)의 아들이다. 홍주 출생.

정범조(丁範祖) 1723(경종 3)∼1801(순조 1). 조선 후기의 문신. 본관은 나주(羅州). 자는 법세(法世), 호는 해좌(海左). 시한(時翰)의 현손으로, 유학 지령(志寧)의 아들이다. 세거지는 원주로 홍이헌(洪而憲)·신성연(申聖淵)·유한우(兪漢遇) 등과 친교가 깊었다.

금수정(金水亭)은 지금은 주춧돌만 남아있지만 영평팔경(永平八景·영평은 이곳의 옛 현명)의 하나로 가파른 절벽과 울창한 수목이 절경을 이루어 이곳을 방문한 이들이 즐겨찾은 유람처였다. 금수정은 錦水亭이라고도 하였는데, 김확(金?·1572~?)을 비롯하여 안동(安東) 김씨(金氏)가 누대(累代)에 걸쳐 전해온 구업(舊業)으로 도중 훼손된 것을 확(?)의 후손 택인(宅仁, 1753- )이 중수(重修)하였다 한다. [채제공(蔡濟恭) 금수정중수기(金水亭重修記)·정범조(丁範祖) 금수루중수기(金水樓重修記)〕

(14) 김택인, 이서구, 성해응의 글에서

(1)김택인(金宅仁) : 1753- 확(?)의 후손. 금수정을 중수(重修)하였다 한다. 문온공 종손가 15세손 宅仁=1753년생 16세손 義友는 1771년생 연천현감 역임.

(2)이서구(李書九) : 1754(영조 30)∼1825(순조 25). 조선 후기 사가시인(四家詩人)의 한 사람. 본관은 전주(全州). 자는 낙서(洛瑞), 호는 척재(?齋)·강산(薑山)·소완정(素玩亭)·석모산인(席帽山人). 아버지는 대광보국숭록대부(大匡輔國崇祿大夫)의정부영의정을 증직받은 원(遠)이며, 어머니는 정경부인을 증직받은 평산신씨(平山申氏)로 부사 사관(思觀)의 딸이다.

--영조 30년(1754) 출생했다. 그리고 抱川郡(포천군) 永中面(영중면) 梁文里(양문리)에서 살았다. 선조 제12子(자)인 仁興君(인흥군)의 6대손이다. 인품이 고결하고 學(학)과 德(덕)을 겸비해서 淸濁(청탁)을 분명히 했다.

--翌年(익년)에 이조판서에 오르고 다시 호조판서로 옮기었으나 兇賊(흉적) 李敬臣(이경신)이 사사건건 헐뜯고 모함하여 다시 귀양을 갔다가 돌아왔다. 그 후에도 글을 계속 올리어 이서구를 비방하므로 관직을 버리고 포천군 영중면 양문리 先代墓舍(선대묘사)로 와서 두문불출하고 15년을 살았다.

(3)성해응(成海應) : 1760(영조 36)∼1839(헌종 5). 조선 후기의 학자·문신. 본관은 창녕(昌寧). 자는 용여(龍汝), 호는 연경재(硏經齋). 포천출생. 아버지는 부사를 지냈고 문장으로 정조의 인정을 받은 대중(大中)이며, 어머니는 전주이씨(全州李氏)로 진사 덕로(德老)의 딸이다.

---앞서 1788년 정조가, 그의 아버지 대중과 이의준(李義駿)·이서구(李書九)에게 명하여 존주(尊周)에 관한 글을 모아 편찬하게 하였을 때 그도 한때 그것을 보좌하였는데, 그의 사직 후 이서구의 위탁을 받아 정리한 끝에 1825년 《존주휘편 尊周彙編》의 편수를 마쳤다.

척재(?齋) 이서구(李書九·1754~1825)도 금수정에 유람하며 칠언율시(七言律詩) 1수(首)를 남겼는데, 정자의 승경(勝景)과 봉래가 남긴 암각시(岩刻詩)에 대해 묘사하고 있다.

翠柏丹楓擁一邱 잣나무 단풍나무 둘러싼 언덕 名亭勝槪水纖 좋은 경치 이름난 정자 물 서쪽에 자리했네. 川聲暮挾平郊雨 저물녘 시냇물 소리는 들판의 빗소리인듯 山勢遙圍小縣秋 작은 마을 휘감은 산 빛은 가을이어라. 客子登臨分物色 나그네는 올라와 경치를 구경하는데 主人高臥自風流 속세를 떠난 주인은 그대로 풍류일세. 蓬萊仙侶今安在 봉래신선은 지금 어디에 있는고 惟見銀鉤石上留 그가 쓴 초서(草書)만이 돌위에 남아 있구나. 〔「척재집(?齋集)」금수정(金水亭)〕

커다란 바위에 洞天石門이라고 새긴 단정한 해서체의 암각문이 있다. 成海應의 [東國名山記]에 이글씨는 한석봉의 글씨라고 되어 있다. 아마도 여기를 통해서 종택이나 금수정으로 올라갔을 것이 틀림없을 것이다. 이 바위뒷쪽에는 또 암각문이 있는데 이 글씨는 瀾石이라고 되어 있다. 자료에 의하면 이 글씨는 중국황제의 사신 허국이 쓴 것이며 원래 廻瀾石이란 글자인데 회자부분이 떨어져 나갔다. 廻자의 한 부분이 남아 있어 이를 증명한다.

(15) 이상수의 글에서

이상수(李象秀) 1820(순조 20)∼1882(고종 19). 조선 말기의 학자. 본관은 전주(全州). 자는 여인(汝人), 호는 어당(?堂). 연주(演周)의 아들로, 어머니는 윤씨이다.

봉래가 위 글자들을 암각한 시기나 금수정과의 관계는 분명하지 않다. <시등금수정기(始登金水亭記)>〔이상수(李象秀)「오당집(梧堂集)」권13〕에 의하면 봉래가 김씨(金氏)로부터 이 정자를 얻어 기거하다가 떠난 뒤에 다시 김씨의 소유가 되었다고 하며, 또 속전(俗傳)에는 여기서 봉래가 기거할때는 이름도 봉래정(蓬萊亭)이라 불렀는데, 뒤에 김씨가 돌려 받으면서 금수정이라 고쳤다고도 한다. 그러나 각자시(刻字詩)에서 보면, 봉래가 이곳을 들러 당시 주인인 금옹(琴翁)과 더불어 금(琴)을 타고 음영(吟?)하며 승경(勝景)을 즐긴 것으로 보여진다.

(16) 문온공파 종택과 금수정 소실

금수정은 해방후 3.8선 이북지역으로 북한군이 종택과 금수정 일대에 주둔하고 있었고, 6,25때 불에 타 소실되었다. 이때 척약재 학음집 목판도 모두 소실되었다고 한다. 종손부의 말씀을 들어보면 육이오때 종택이 불타고 난 후 들어와 보니 동네 사람들이 구들장까지 뜯어 갔었다고 한다. 소실전 사진이 남아 있지 않아 안타깝다고 한다.

(17) 금수정 복원

옛 정자 자리의 초석을 바탕으로 1989년에 복원하였다. (포천시 향토유적 제17호)

(18) 척약재 시비 건립 1994년 6월 6일 金在承 謹撰 金在洪 謹書 安東金氏文溫公派大宗會 謹竪 장소; 경기도 포천군 창수면 오가리 금수정 文溫公 척若齋 詩碑 前面 <척若齋先生 詩碑> 帆急 <小易若齋 金九容先生 詩碑> (앞면 하단) 後面 道美寺寄敬之 牧隱 李穡 揚子江渡望北固山悼 圃隱 鄭夢周 重九感懷 陶隱 李崇仁 <文溫公 척若齋 安東金公 諱 九容 略史> (뒷면 하단)

(19) 종택터 발굴조사

2004년 봄, 포천시청에서 종택터의 기초조사 추진. 기초발굴조사비 4,000만원의 예산을 책정. 2004년 12월, 단국대학 매장문화재연구소에서 발굴작업 실시

(20) 2004.12, 김영환, 문온공 종택 발굴 참관기

솟을대문이 있었던 주춧돌을 보면 솟을대문 좌우에 작은 방이 딸려 있었음을 알 수 있는 주춧돌이 또 있다. 음수재 솟을대문과 좌우 곁방을 연상하면 딱 맞을 듯 싶다. 이 대문은 금수정쪽을 향해서 나 있다.

지금은 뒤쪽(종택터에서 보면)으로 입구가 나 있지만 옛날에은 금수정 왼쪽 현재의 문온공 단소가 모셔져 있는 아래쪽이 입구였을 것을 짐작하기에는 모자람이 없다. 금수정쪽은 절벽이 10여미터이니 불가능 할 것이고,, 전에는 물길을 따라 길이 이어졌을 것이니 금수정 밑 절벽을 돌아서 종택으로 올라 왔을 것이다.

여기에 중요한 증거가 되는 암각문이 있으니, 커다란 바위에 洞天石門이라고 새긴 단정한 해서체의 암각문이 있다. 成海應의 [東國名山記]에 이글씨는 한석봉의 글씨라고 되어 있다. 아마도 여기를 통해서 종택이나 금수정으로 올라갔을 것이 틀림없을 것이다. 이 바위뒷쪽에는 또 암각문이 있는데 이 글씨는 瀾石이라고 되어 있다. 자료에 의하면 이 글씨는 중국황제의 사신 허국이 쓴 것이며 원래 廻瀾石이란 글자인데 회자부분이 떨어져 나갔다. 廻자의 한 부분이 남아 있어 이를 증명한다.

솟을 대문을 들어서면 잘 다듬어진 돌을 쌓고 그 위에 안채로 들어가는 중문과 중문옆으로 곳간인 듯한 방이 있다. 중문초석에는 문지방을 걸었음직한 홈이 양쪽으로 파여 있다. 안채는 디귿자형의 내실인데 앞마당이 조금은 좁은 듯하고 안채의 내실이 규모에 비하여 작아 보였다. 그러나 이 곳은 육이오 때 종택이 불난후 임시로 종가를 지었으므로 훼손되었으리라 짐작된다.

안채 옆으로 주춧돌이 더 있는 것으로 보아 이쪽으로 다른 건물이 있었음을 짐작할 수 있다. 이곳도 몇 개의 주춧돌이 빠져 있으나 그 규모를 짐작하기에는 충분하다. 발굴현장 근처에는 많은 주춧돌이 모아져 있으니 틀림이 없으리라

안채옆 건물을 별채라고 우선 이름 짓고 이 별채 앞쪽으로 또 커다란 주춧돌이 있으니 아마도 사랑채였을 것 같다. 이곳은 십여칸의 건물과 이어져서 높은 누각이 있었음을 짐작케하는 높이 1.5미터의 높은 초석이 세 개가 있다. 자세히 살펴보니 한개는 부러져있음을

알 수 있으니 이 주춧돌위에 높은 누각이 있었지 않을까 생각된다.

우선 종택의 규모가 99칸이라고 전해오나 그렇게는 볼 수 없고요.

생각보다 안채의 규모가 작아보여서 지금 안채의 동쪽 부분을 더 발굴해보라고 지시했습니다. 안채보다는 별채와 사랑채의 규모가 대단하다는 느낌을 지울 수 없구요. 또 종택에 딸린 하인들이 살았을 부속건물들이 발견 되지 않고 있네요. 물론 이곳에서 좀 떨어진 곳에 있었을 수도 있습니다만, 현재 발굴지역을 넓혀가지 못한 상태여서 이에 대해서는 좀 미흡합니다. 그리고 출토 유물들도 보잘것 없는 것도 이상합니다. 현재로서는 조선후기 이후의 유물이 조금 발굴 된 상태입니다. 생활용품의 유물도 그리 많지 않구요. 종손부의 말씀을 들어보면 육이오때 종택이 불타고 난 후 들어와 보니 동네 사람들이 구들장까지 뜯어 갔었다는 말씀으로 미루어 이때 많이 없어 진 것이 아닌가 합니다.

그러나 사랑채의 규모는 상상보다 대단함을 볼 수 있습니다. 누각이 있었을 기둥 네 개중 한개는 부러져 있지만 그 웅장함이 놀랠만합니다.“

---그후 이 종택에 대한 의견을 나눈 결과, 이 건물을 처음지은 것은 정확할 기록이 없지만 임진란 이후 조선 후기에 별서(別墅)로 지어진 것이 아닌가 하는 추측을 해본다. 그후 조선 말기 이후는 이곳에서 종손가가 계속 살아 오셨으리라. 이런 짐작을 하는 것이 건물의 구조상 안채가 빈약하고 별채와 사랑채의 규모가 대단한 것으로 보아 짐작이 가는 부분이다.

그러나 別墅치고는 그 규모가 너무나 커서 당시로서는 제2의 종택이 아닌가 싶기도 하다.

(21)<금수정과 문온공(척약재.김구용)선조 단소(壇所)>

경기도 포천군 창수면 오가리에 가면 수면에서 8미터 절벽위에 노송이 어우러저 있고 그위에 날아갈듯한 정자가 서 있다.

이 정자는 영평천이 휘돌아 나가는 기암절벽 사이에 있는 영평(포천의 옛이름)8경중의 으뜸으로 주위의 창옥병 백로주 연화암 준암등 기승과 어루러져 포천이 자랑하는 절경중의 절경으로 예부터 수많은 시인묵객들이 이 정자를 찾아 시와 술 그리고 풍류를 즐기던 곳이다. 특히 봉래 양사언과 한음 이덕형, 사암 박순, 교산 혀균, 지봉 이수광, 미수 허목, 한음 이덕형, 농암 김창협, 면암 최익현등 수많은 명현 거유들과 얽힌 일화가 전해오고 있으며, 주위 암벽에는 조선 사대 명필중의 두사람, 즉 봉래 양사언과 석봉 한호의 친필이 수십점 새겨져있다. 금수정의 현판은 봉래선생의 필적을 탑본하여 당천 김재홍선생의 보필로 되어 있다.

특히 문온공 척약재(김구용)의 8세손은 의금부도사를 지내신 김대섭인바 그의 외아들 김확은 문과에 장원급제하여 철원부사를 지내셨으며, 큰사위 지봉 이수광과 작은사위 교산 혀균은 이곳 금수정에서 처남매부사이를 떠나 당시 사회 개혁을 논의하던 곳으로 유명하다. 특히 오늘날 홍길동전을 비롯하여 교산문집이 전해질수 있었던 것은 교산의 첫부인(김대섭의 둘째딸)의 외동딸이 몰래 감추어서 보관되어 온 것으로 국문학사의 중요한 자료가 되었다. 최근에 부사공(김확)의 묘소를 이장하였는데, 묘소에서 많은 유물이 출토 되었다. 그중에서도 지봉 이수광의 아들인 부제학 이민구가 쓴 지석은 직접 쓴 열두장의 백자 자기로 되어있는바 문화재적인 가치가 커서 학계에 관심을 끌고 있다.

이 아름답고 유서깊은 곳에 문온공 척약재(김구용)선조의 단소가 모셔저 있고, 아울러 아버님이신 상락공 (김 묘), 할아버님이신 양간공( 김 승택)선조의 단소도 함께 있으니, 양간공의 아드님은 상락공(김 묘)과 안렴사공(김 면)인데 안렴사공의 아드님이 도평의공(김 구정)이시며, 상락공의 아드님은 문온공(구용), 안정공(구덕) 두분 모두 시호가 내려진 분이시다. 사천김씨로 분적한 김제안 또한 상락공의 아드님이시다.

척약재 선조님의 문집은 초간본은 보물 1004호 지정되어 있으며, 근래에 울산대에서 문집을 국역하여 출간하였'으니, 고려 십이문장가의 한분으로 추앙 받는 척약재선조의 시문에 관심 있으신분은 시중서점(대형서점)에서 구입하실수 있다. 책 제목은 "척약재 김구용의 문학세계, 성범중역, 울산대출판사,1997"이다.

특히 금석문이나, 시문에 관심이 있으신분들, 파조 순례에 관심이 있으신 분은 연락 주시면 안내해 드리겠으니 이 메일이나 전화 연락하시면 정성껏 소개 하겠습니다.

金榮煥(문온공18세손)young8kim@hanmail.net.016-363-0543

(22)동주선생집에서 金水亭詩序 (2003. 10. 15. 윤만(문) 제공)

≪출전 : 東州先生文集卷之二 序≫

白鷺洲在洞陰縣南十里而遠。其水北流。抱縣治而 下。轉長林一牛鳴地。稍西□。水益大。翠屛開張。爲浮 雲壁。壁有韓石峯書壺中日月醉裏乾坤八大字。水 □而爲潭。有亭翼然其上。爲金水亭。堪輿家以其上 地形如牛頭。又名牛頭亭。其傍曰東臺。明沙鋪石。可 坐 百人以上。碧樹成幄。夏日銷暑。登亭以望。山巒川 陸四面朝拱之勢。使人應接不暇。野秀而林芳。木茂 而陰濃。風霜□而淸瘦。氷雪刻而明潔。四時之景。莫 不具備。雖善□者無以措其喙。自亭西十餘武。有大 石峙於水涯。上陷而爲窪尊。受酒可七斗。其傍鐫楊 蓬萊詩曰。綠綺琴伯牙心。一鼓復一吟。鍾子是知音。 □□虛□起遙岑。江月娟娟江水深。其石下嵌空。群 魚所聚。沿溪北下又三里許。爲蒼玉屛。故相朴思庵 拜鵑窩在焉。蓋蓬萊好爲山澤遊。足跡遍嶺東西。而 常流連於是亭。思菴錦城人。捨風詠□仰之勝不論。 而□□於斯。竟死而葬焉。必有取爾也。夫名區勝地 在吳越遼絶之鄕。人莫不命棹蠟展願一往遊焉。今 去神京三舍之外有此絶境。天作地藏。以餉輦□遊 客。豈不異哉。吾舅氏金沙公少而專壑。且以先壟不 遠。終始爲歌哭之所。自余年十一己亥。始省外王母于此。及長而文酒逍遙。無歲而不遊。至癸酉。舅氏亡 而余亦老。則亭之上再無余跡矣。蓋蓬萊,思菴。邈爾 先輩。文彩風流□□影響而已。雖以余□末後生希 □於□轍。而風燭相催。忽焉□及。人代之感。居然可 見。唯其亭宇景物。今古一致。舅氏有孫曰正字奐。嗣 守先業。脩治封殖。無廢舊觀。乃請余爲文。而繫以詩 曰。 天豁郊平眺望宜。金沙亭子澗之涯。窪尊剔字苔文 古。雲壁鳴舷石勢危。丘壑風流如宿昔。山河人代有 遷移。臺前逝水無情極。不爲光陰駐少時。甲辰仲秋。

東州山人李敏求書。

* 金水亭八詠 (2003. 10. 15. 윤만(문) 제공) ≪출전 : 東州先生詩集卷之二十四 □輪錄二≫

東臺新月 沙面平如掌。東峯月上初。誰知無累鑑。夜夜照空虛。

姑山暮色 隔水姑山近。蒼然暮色來。人生拘大化。誰免此行催。

蒼玉抽魚 彎回溪水曲。列地翠屛舒。開甕槽床注。兼抽丙穴魚。

尊岩汲酒 平生漫浪翁。自汲尊岩酒。溪水日東流。淸觴不我負。

野渡□舟 溪水奔流疾。行人喚渡忙。扁舟夜不泊。漂在棘籬傍。

鵑窩訪古 相國乘箕後。凄□杜宇聲。孤村人不見。狐鼠夜橫行。

思菴相亭號拜鵑窩。孼子後以謀反誅。

洞陰官舍 洞陰。永平邑號。 十室官居僻。淸晨□角聲。□朧殘夢裏。應自念春耕。

梁門驛里 十里梁門近。喧呼閱使星。神京猶不遠。自此赴長亭

(23) 이민구의 금수정팔영(金水亭八詠)중

준암급주(遵-책바침 巖汲酒)라는 5언 절구

평생만랑옹(平生漫浪翁) : 한 평생 부질없는 늙은이인가 자급준암주(自汲준巖酒) : 혼자 준암의 술을 길어내는데 계수일동류(溪水日東流) : 냇물은 햇살 동쪽으로 흐르건만 청상불아부(淸傷不我負) : 푸른 술잔을 날 버리지 않네 (* 상=술잔 상=傷에서 사람인변 대신 뿔角변임)

(24) <금수정 전시 그림 소개> (2004. 9. 24. 윤만(문) 제공)

수정, 50x35

* 又田 李昌勳 山寺 風景展 *

1. 기 간 : 3월 17일~ 23일(화)까지 2. 장 소 : 종로구 인사동 194-27 태화빌딩 조형미술관 3. 연락처: 미술관)02- 736-4804~5 우전)011-9735-5760 4. 수상경력 : 대한민국 국전에 두 번 특선하는 등 무수한 시상 수상. 국전 초대작가.

(25) 금수정과 그 주변 (2004. 12. 28. 항용(제) 제공)

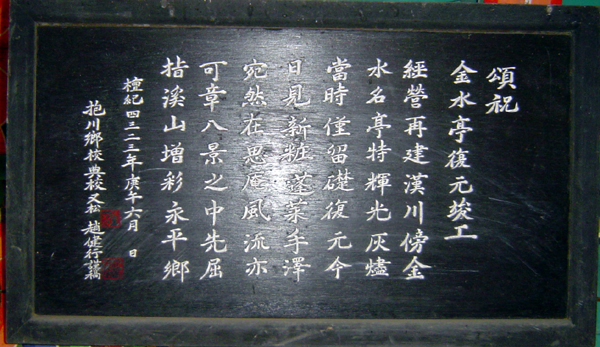

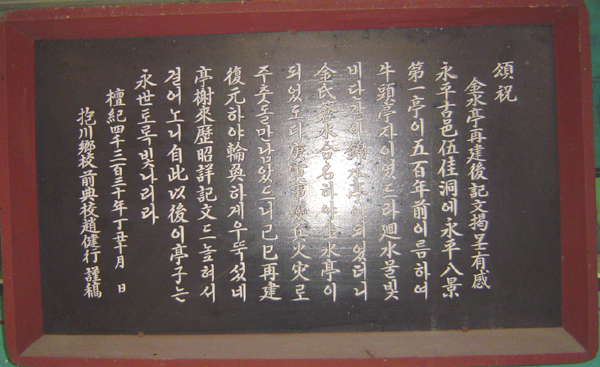

<금수정 내 현액-송축>

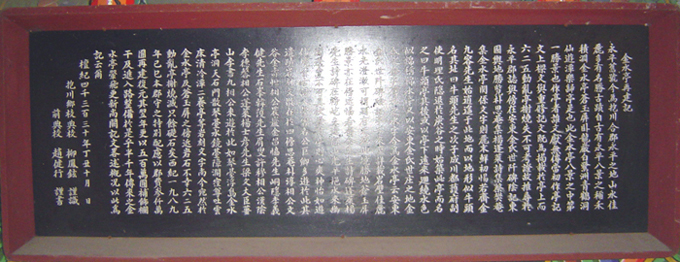

<금수정 재건기>

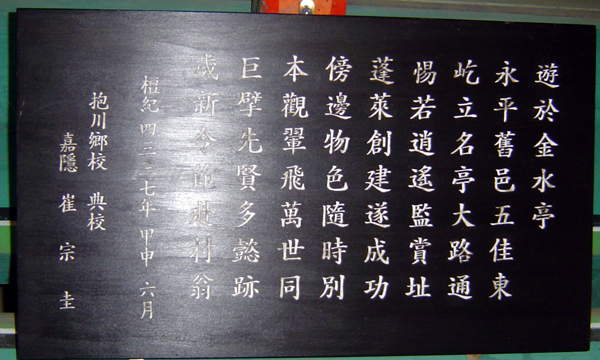

<현액시 (遊於金水亭:금수정에서의 놀이)>

<금수정 내 현액-송축>

<금수정에서 맞은편 금대(琴臺:가야금 타는 곳) 오르는 계단>

금대(琴臺:가야금 타던 곳) ---가운데 희미하게 '琴臺'란 글씨가 새겨져 있다.--

26)한음 이덕형의 시를 금수정 부근 바위에 새겼다는 기록 (2006. 11. 12. 영환(문) 제공)

한음 이덕형이 열살때쯤 외삼촌을 따라 포천의 외갓댁에 다니러 간 일이 있었는데 당시에 안변군수로 있는 봉래 양사언 형제의 집이 이웃에 있어 그들과 서로 시문을 주고 받았다. 이미 문장의 대가로 알려진 양사언이 한음 이덕형의 글 짓는 솜씨에 감탄하며 "그대는 나의 상대가 아니라 스승이로구나" 하면서 한음이 지은 시 한수를 영평 우두정(현 금수정의 옛이름) 부근 바위에 새기게 하였다고 한다. 이 시가 한음 문집에 전해오는데, 금수정부근에 새겼다는 암각문은 아직 발견하지 못하고 있어 아쉽기만하다.

여기에 금수정 부근에 새겼다는 시를 소개한다.

野闊暮光薄(야활모광박) : 넓은 들판에 어둠이 엷게 깔리고 水明山影多(수명산영다) : 맑은 물엔 산그림자 비추네 綠陰白煙起(녹음백연기) : 짙은 숲속 흰 연기 일고 芳草兩三家(방초양삼가) : 풀밭사이로 집 몇채 보이네

*이덕형(李德馨)1 1561(명종 16)∼1613(광해군 5). 조선 중기의 문신. 본관은 광주(廣州). 자는 명보(明甫), 호는 한음(漢陰)·쌍송(雙松)·포옹산인(抱雍散人). 지중추부사 민성(敏聖)의 아들이며, 영의정 이산해(李山海)의 사위이다. 어려서부터 재주가 있고 침착하였으며, 문학에 통달하여 어린 나이로 양사언(楊士彦)과 막역한 사이였다. 1580년(선조 13) 별시문과에 을과로 급제하여 승문원(承文院)의 관원이 되었으며, 재주 있는 신하로 선발되어 선조로부터 서적을 하사받았다. 1582년 명나라에서 조사(詔使)로 온 왕경민(王敬民)이 그를 만나려 하였으나 사사로이 면대함은 도리에 어긋남을 들어 사양하였다. 이에 왕경민은 만나보지 못함을 아쉬워하며 그의 인격이 출중함을 칭찬하는 글귀를 전하였다. 이어 정자를 거쳐 1583년에 사가독서(賜暇讀書)를 하였고, 이듬해 서총대(瑞葱臺)의 응제(應製)에서 수석에 선발되었고, 이로부터 여러 차례에 걸쳐 수석을 차지하였다. 그뒤 부수찬·정언·부교리를 거쳐 이조좌랑이 되었고, 1588년 이조정랑으로서 일본사신 겐소(玄蘇) 등을 접대하여 그들의 존경을 받았다. 1590년 동부승지·우부승지·부제학·대사간·대사성 등을 차례로 역임하고, 이듬해 예조참판이 되어 대제학을 겸하였다. 1592년 임진왜란이 일어나 북상중인 왜장 고니시(小西行長)가 충주에서 그와 만날 것을 요청하자, 이를 받아들여 단기(單騎)로 적진으로 향하였으나 목적을 이루지 못하였다. 왕이 평양에 당도하였을 때 왜적이 벌써 대동강에 이르러 화의를 요청하자, 그는 단독으로 겐소와 회담하고 대의로써 그들의 침략을 공박하였다. 그뒤 정주까지 왕을 호종하였고, 청원사(請援使)로 명나라에 파견되어 명군의 파병을 성취시켰다. 돌아와 대사헌이 되어 명군을 맞이하였으며, 이어 한성판윤으로 명장 이여송(李如松)의 접반관(接伴官)이 되었는데, 전란중 줄곧 그와 행동을 같이하였다. 1593년 병조판서, 이듬해에는 이조판서로 훈련도감당상을 겸하였다. 1595년 경기·황해·평안·함경 4도체찰부사가 되었으며, 1597년 정유재란이 일어나자 명나라 어사 양호(楊鎬)를 설복시켜 서울의 방어를 강화하는 한편, 스스로 명군과 울산까지 동행, 그들을 위무(慰撫)하였다. 그해에 우의정에 승진되고 이어 좌의정에 올라 훈련도감도제조를 겸하였다. 이어 명나라 제독 유정(劉綎)과 함께 순천에 이르러 통제사 이순신(李舜臣)과 함께 적장 고니시의 군사를 대파하였다. 1601년 행판중추부사(行判中樞府事)로 경상·전라·충청·강원 4도체찰사를 겸하여 전란 뒤의 민심수습과 군대의 정비에 노력하였으며, 대마도정벌을 건의하였으나 뜻을 이루지 못하고 이듬해 영의정에 올랐다. 1604년 이항복(李恒福)이 그의 공을 들어 호성공신(扈聖功臣)에 녹훈할 것을 건의하였으나 본인의 사양과 그를 시기하는 자의 반대로 책록되지 못하였다. 1606년 영중추부사가 되었다가, 1608년 광해군이 즉위하자 진주사(陳奏使)로 명나라에 다녀와서 다시 영의정이 되었다. 1613년(광해군 5) 이이첨의 사주를 받은 삼사에서 영창대군(永昌大君)의 처형과 폐모론을 들고 나오자 이항복과 함께 이를 극력 반대하였다. 이에 삼사가 모두 그를 모함하며 처형할 것을 주장하였으나, 광해군은 관직을 삭탈함으로써 이를 수습하였다. 그뒤 용진(龍津)으로 물러가 국사를 걱정하다 병으로 죽었다. 남인출신으로 북인의 영수 이산해의 사위가 되어 남인과 북인의 중간노선을 지키다가 뒤에 남인에 가담하였다. 어렸을 때 이항복과 절친한 사이로 기발한 장난을 잘하여 많은 일화가 전해지고 있다. 글씨에 뛰어났고, 포천의 용연서원(龍淵書院), 상주의 근암서원(近巖書院)에 제향되었다. 저서로 《한음문고 漢陰文稿》가 있다. 시호는 문익(文翼)이다.

27)조선시대 선비들의 금강산 답사기 (2004. 3. 11. 주회(안) 제공)

출전 : (1998, 남효온 외 저, 김용곤 외 역, 국사편찬위원회)

박성원의 금강록 박성원(朴聖源, 1697-1768)은 조선 중기의 문신이며 학자이다. 본관은 밀양, 자는 사수(士洙). 호는 겸재(謙齋)이다. --- 금강록(金剛錄)은 그의 나이 42세인 1738년(영조14)에 함경도 도사로 임영되어 부임하러 가는 도중에 금강산에 들러 외금강과 내금강, 해금강을 15일 동안 두루 구경하면서 느낀 소감을 매우 자세하게 적은 기행문이다. ---

9월 2일 신해 맑음 ---땅거미가 질 무렵에야 포천현에 도착했다.

9월 3일 임자 새벽 잠결에 비오는 소리를 희미하게 들었는데, 날이 밝자 비가 그쳤다. 포천 현감인 이중태가 와서 인사하였다. 아침밥을 먹고 영평현 경계에 이르니, 길 옆에 푸른 산들이 두루 둘려 있었다. 물이 두 길로 갈라져서 흐르는데 가운데에 큰 바위가 버티고 있어 진기하고 신기했다. 그 바위 앞에 못이 있었는데, 깊이가 매우 깊어서 이전에는 배를 이용했지만, 지금은 한쪽 면이 모래로 뒤덮였으므로 곧바로 말을 달려 바위 뒤에 이르러 소나무에 의지해서 잠깐 쉬었다. 앞선 사람들이 시를 적어 놓은 것을 보았고, 남쪽 둔덕에 "백로주 가월견 (白鷺州 可越見)" 이라 새겨 놓은 것도 보았다.

양문역에 이르러서 점심을 먹었다. 찬비가 다시 내리기 시작했다. 읍의 앞길을 택해 가다가 ♠금수정을 방문하였는데 이 곳이 곧 백로주의 하류이다. 평지의 양 벌판을 끼고 물이 흘렀으며, 마주보며 우뚝 솟아나와 있어서 물이 그 사이로 도달하여 넓게 돌아서 못을 이루고 있었다. ♠금수정은 서쪽 절벽 위에 있는데 마을을 내려다보고 있었다. 백운루는 조금 높은 곳에 있었다. 앞에 봉우리들이 빼어나고 기묘했으며 붉은 잎들이 물에 그림자를 드리웠고, 물 가운데는 술독 같은 바위가 있어, 술을 가득 담을 수가 있을 것 같았다. 봉래 양사언이 "석문동천 (石文洞天)" 이라고 큰 글씨로 길 입구에 써 놓았으며, 여기서부터 서쪽으로 5리쯤 가면, 푸른 바위가 우뚝 솟아 물의 흐름을 막고 있었는데 이것이 곧 푸른 옥병이다.

물 건너편에 사암 박순의 집터가 있었는데, 지금은 서원이 되었다. 외손자인 이씨가 그 좌측에 이양전(二養殿)을 잇대어 지었는데 곧바로 옥병과 맞대고 있었다. 그런데 수년 전에 불이 나서 무너져 아직 고쳐 세우지 못했다.

주인인 순보 이태화를 시켜 볼 만한 곳을 안내하도록 하였는데, 연못이나 누대가 모두 이름이 있었다. 물 가운데 바위 하나가 움푹 패어 술동이 같은 것이 있었는데, 이것은 박순이 술을 마셨던 곳이다. 층층으로 된 바위에는 박순의 시를 새겨 놓았으며, 또 큰 글씨로 "송균절조 수월정신 (松筠節操 水月精神)" 이라는 여덟 자가 적혀 있는데, 이것은 곧 우암 송시열 선생의 글이다.

드디어 서원에 이르러서 사암의 영정에 인사를 드렸는데, 앞에 적은 여덟 자는 바로 영정의 찬(贊)이었다. 또 동은 이의건(李義健, 1533-1621)과 문곡 김수항(金壽恒, 1629-1689) 도 아울러 배향되어 있었는데, 문곡의 영정도 있었다. 강당에서 물러나 앉아 조금 쉬었다. 이태화가 맛있는 배와 송화를 대접하여 많이 먹었다.

대개 영평현에는 '영평 팔경'이 있는데, 지금 내가 지나온 곳이 그 중에 세 곳이며, 이 두 정자들을 서로 비교했을 때 그 우열을 가리기가 어려우나 시야가 탁 트인 것으로는 ♠금수정이 백운루보다 좋았다. 그리고 웅장하고 넓은 반석으로 되어 있고, 봉우리 전체가 모두 바위로 된 것은 옥병이 으뜸이다.

비가 그치지 않았지만, 태화와 작별하고 골짜기를 따라서 길을 20리쯤 가니 큰 길이 나왔다. 부담(釜潭), 조담(槽潭)이 있는데 바위의 검기가 마치 칠흙 같았고 연못의 깊이는 헤아릴 수 없었다. 초저녁에 풍전역에 도착했는데 이 곳에서부터 철원 땅이다. 이 날 밤부터 심경(心經) 몇 쪽을 읽었다.

◆ 그림 : 김하종, [금수정], <풍악권>, 개인 소장

28) 금수정 옆의 술동이 바위소개 (2004. 3. 12. 영환(문) 제공) [선비들의 금강산 답사기]에 나오는 글중에 준암( 遵-책바침 巖)에 대해 소개합니다.

-금수정을 방문하였는데 이 곳이 곧 백로주의 하류이다. 평지의 양 벌판을 끼고 물이 흘렀으며, 마주보며 우뚝 솟아나와 있어서 물이 그 사이로 도달하여 넓게 돌아서 못을 이루고 있었다. ♠금수정은 서쪽 절벽 위에 있는데 마을을 내려다보고 있었다. 백운루는 조금 높은 곳에 있었다. 앞에 봉우리들이 빼어나고 기묘했으며 붉은 잎들이 물에 그림자를 드리웠고, 물 가운데는 술독 같은 바위가 있어, 술을 가득 담을 수가 있을 것 같았다. 봉래 양사언이 "석문동천 (石文洞天)" 이라고 큰 글씨로 길 입구에 써 놓았으며, 여기서부터 서쪽으로 5리쯤 가면, 푸른 바위가 우뚝 솟아 물의 흐름을 막고 있었는데 이것이 곧 푸른 옥병이다.--

(윗글중 石文洞天은 洞天石門의 오류입니다.)

술동이 바위는 금수정 밑을 흐르는 영평천 가운데 큰 바위에 현재도 있습니다. 물 가운데 커다란 바위가 있는데..이 바위에는 경도(또눈 부도?)라고 초서로 쓴 봉래 양사언의 친필암각문이 있으며 그 옆에 술동이 같이 움푹패인 곳이 있으며 그 옆에 준암이라고 새긴 양사언의 암각문이 있습니다.

글씨의 크기는 준=37*55. 암=36*39로서 큰 글씨입니다. 이 글씨에 대해 성해옹이 지은 [동국명산기]에는 다음과 같이 적고 있습니다.

-모래 위에 흰 돌이 있는데 형체가 술동이와 같다. 연화암이라고 칭하는 바위 곁에 봉래의 시문을 새겨 놓았다. 또 준암이라고 새겼는데 역시 봉래의 필적이다.--

이 바위에 대해 옛 문인들이 취흥을 즐긴 기록이 많이 있습니다.

동주 이민구는 그의 글에서 이곳에 술을 부으면 7말 정도 들어간다고 했습니다. 이민구의 금수정팔영(金水亭八詠)중 준암급주(遵-책바침 巖汲酒)라는 5언 절구를 옮겨 봅니다.

평생만랑옹(平生漫浪翁) 한 평생 부질없는 늙인이가 자급준암주(自汲준巖酒) 혼자 준암의 술을 길어내는데 계수일동류(溪水日東流) 냇물은 햇살 동쪽으로 흐르건만 청상불아부(淸傷不我負) 푸른 술잔을 날 버리지 않네 (* 상=술잔 상=傷에서 사람인변 대신 뿔角변임)

*참고 동주 이민구는 의금부도사공(휘 대섭)의 외손자(상의원정공 휘 확의 생질)입니다.

|