본문

|

|

|

(2006. 8. 12--. 태영(군) 제공) 지난 8월5일 포항에서 전 포항문화원 사업과장 이정업 선생께서 김영수 선조님의 흥해군수 재임시에 이루어 졌던 각종 역사 자료를 모은 자료집 1권을 보내 주셨습니다. 흥분과. 설레임으로 개봉하면서 이정업 선생님께 다시 한번 감사드립니다. 우라 홈페이지에 하나 하나 옮겨서 소개 합니다.

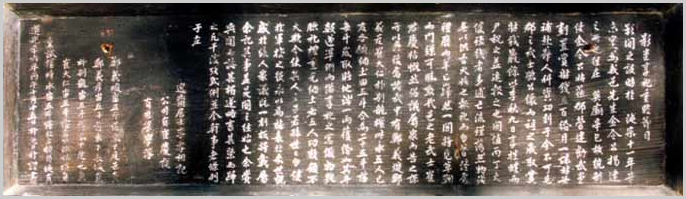

1) 통제사공 친필 현판 권무당기(勸武堂記) 본 기문은 김영수군수가 짓고 쓰신 친필 현판임(권무정을 창건하고 2년뒤 현판을 씀)

권무당기(勸武堂記) 옛날 택실(澤室)에서 무사를 선발하되 반드시 활쏘기를 하였으니 그 활쏘기는 육예(六藝:藝.樂.射.御.書.數)중의 일예(一藝)로서 군자(君子)의 덕행을 관찰하는 바라, 지금 사례(射禮)가 쇠(衰)하고 문무(文武)의 도(道)가 다르나 아직 옛것을 본 받아 소중히 여기는 것이 당연한즉 무릇 인재(人才)를 양육하여 그 재목을 달성하고자 하는 자는 가히 한쪽을 폐하지 못할 것이다. 하물며 우리 고을이 바다를 낀 신령(神靈)한 지대로 권무(勸武)의 행정을 더욱 소홀히 못할 것이다. 불민한 내가 이 고을을 맡은 이래로 먼저 권학(勸學)을 염두에 두고 인재를 뽑아 학당에 모으고 장노(長老)에게 맡겨 일과(日課)를 가르치게 하고 세입을 감독하여 그 수요와 공급을 풍족하게 하니 삼자(三者)의 행정이 다사(多事)에게 저버리지 않았다. 이어 여가를 내어 관내의 무사들에 대한 사열(査閱)을 실시했던 결과 모두 재주는 성취 할만하나 자력으로 그 게으름을 이기지 못한지가 오래 되었다. 내가 이를 민망히 여겨 계획을 짜서 권장하게 하려니까 또한 무술을 익히는 장소가 있어야 뜻이 있는 자가 연습을 할것이며 시상제도가 있어야 재주있는 자가 분발할것이므로 고을의 여러 인사(人士)들과 의논하여 동전이백민(二百緡)을 협찬받아 하명자에게 명하여 각처의 사계(射契)에 보조후 원금은 보존하고 이식(利殖)을 납부토록 하여 매월 일차 궁술대회 때 그 이자 십민(十緡)으로 우수 무사에게 시상을 하도록 하고 또 그에 마땅한 준칙을 정한 후에 비로소 사당(弓道場)을 군성(郡城)의 남쪽 들에 세우니 권무당이 앞으로 백년 동안은 유지 될것이며 이자(利子)로서 매월 시상(施賞)을 하면 이로 인하여 이 고을 추향자(趨向者)의 의사에 부흥 할것이다. 낙성식을 하던날 모든 궁사들을 모은 자리에서 내가 말하기를, 무술을 연마하여 성공을 거두는 것은 제군들의 몫이니 채찍을 않아도 노력하고 권함을 기다리지 말 것이다. 또 권해도 분발하지 않으면 이는 자포자기하는 자니 내가 어찌 꾸짖겠는가. 다만 무술이란 매우 소중한 것임을 인식하고 부단히 노력해야 좋은 결과를 볼것인즉, 나는 오늘 이 일에 시작을 마련했을 따름이니, 제군들은 나의 이 작은 뜻을 깊히 자각하고 유종의 미를 거둔다면 후세 사람들의 바라봄이 있으리라. 세계미계하옥동귀인식(歲癸未季夏玉洞歸人識)

* 권무당창건년대-------------------신사년 영조37(1761) * 김영수군수의 권무당기 현판년대---계미9월영조39년(1763)

<주> 택실(澤室)---궁도장 장노(長老)---훈장(訓長) 삼자(三者)---문(文). 무(武). 농(農) 緡(꿰미민)---엽전꿰미(한꿰미=25兩) 사계(射契)---소규모 궁도장 추향자(趨向者)---고을의 수장(흥해군수) 歲癸未季夏玉洞歸人識--- 1)歲癸未季夏: 영조39(1763년)6월하순(늦은여름) 2)玉洞歸人識: 김영수 군수가 모든 공직을 마감하는 날 고향 옥동으로 돌아 간다는 뜻(파주의 옥동) 전 포항문화원 사업과장 李正業 先生의 辯 筆者가 金 令公의 親筆懸板을 발견한 3点(勸武堂記-耽羅形勝-制勝堂)중에서 젊은 興海郡守 時에 쓰신 細筆懸板으로, 敢히 韓石奉 先生의 필적과 견주어 보기도 했다. 훌륭한 김영수 군수의 친필현판을 간직한 우리 勸武亭의 位相을 높이는 重要 遺蹟이고 遺山이다.

2) 影堂享祀重修節目(영당향사중수절목)

영각(影閣)의 설치가 순조11年(辛未 1811) 10月에 비롯 하였으니 진실로 우리 고을 선생(先生) 김 영공(金 令公)을 위하여 창건한 장소다. 지나간 영조37年(辛巳 1761) 통제사(統制使)김 영공이 도영(都營)에 이르러 권무당(勸武堂)을 창건하고 상사전(賞射錢) 오백민(五百緡)을 마련해 두고서 매월 1회씩 무술을 장려하는 궁도대회를 개최하고 시상을 하였으니, 그 공덕과 무관의 기개를 고을의 정표로 삼기위해 흥해고을 궁사들은 공(公)의 영정(影幀)을 영당(影堂)에 모시고 해마다 상사전에 쓰고 돈을 남겨 두었다가 중양절(重陽節)을 택하여 향사를 드리니 이 모든 것이 김 영공을 추모해서 였다. 그런데 불행하게도 중간에 2년의 흉년을 겪으면서 상사전을 관리하는 자가 자기만 잘 살겠다는 욕심으로 돈을 모두 가지고 도망을 가서 이리 저리 떠돌다가 그 역시 굶어 죽었다. 그 후 향사비가 없어 향사를 못 드리게 되었으니 당초에 김 영공의 은덕에 대한 향사를 거르지 않았으나 종내에는 예(禮)가 폐지되고 향사를 궐(厥)하게 되니 영정각 마당에는 풀이 무성하고 대문 자물쇠가 굳게 닫히고 녹이 슬게되니 가히 탄식할 일이었다. 이때 고을의 노무사(老武士) 최군(崔君) 경우(慶佑)가 이를 분개하여 의(義)를 주창하고 여러 사람들과 논의를 하여 다시 향사를 수행(修行)할것을 제의하니 궁사 가운데 정의환(鄭義煥). 정의언(鄭義彦). 최대인(崔大仁). 박별용(朴別龍). 권시영(權時永). 等 五人이 헌종5년(己亥 1839)에 각각 답(沓) 5두락씩(斗落式)을 헌납하기를 원하니 도합 25두락이다. 해마다 매 두락에서 도지(賭地) 1량씩 부과하니 도합 25兩이라 그렇게 해서 향사의 비용을 얻게되니 제물이 풍족하여 궐향하던 향사를 다시 수행하게 되었으니, 토지를 헌납한 5인의 공덕이 실로 크다. 그래서 지금부터 그 5인의 자손에게 대대로 군역(軍役)을 면하게 하였으니 기리 후세에 정표(旌表)로 삼고 또 후인들의 감동이 되게하니 모두다 의견이 일치함으로 현판에 그 일을 적을 때 나에게 기문(記文)을 부탁하기에 본 영정각을 건립 할 때도 내가 일찍 참여하여그 과정을 잘 알고 있는지라 그 내용을 여기에 써서 후인들에게 알리고 전례를 상고(詳考)하여 그 주간자(主幹者)를 아울러 아래에 나열 하노라. 일제거사(逸齊居士) 이효상(李孝相) 기(記) 공사원(公司員) 최경복(崔經復) 유사(有事) 양학순(梁學淳) 鄭義煥 沓 五斗落 東下尾邑員 鄭義彦 沓 五斗落 東下長提員 朴別龍 沓 五斗落 東下尾邑員 崔大仁 沓 五斗落 東下砂林提員 重試 權時永 沓 五斗落 北上頓角提員 道光 二十六年十月十五日 朴魯行 謹書(憲宗12年 丙午 1846 .10. 15)

3) 이정업 선생님 편지

지난 8월5일 포항의 이정업 선생께서 김영수 선조님에 관한 각종 역사 자료를 모은 자료집 1권을 우편으로 보내 주셔서.첫번째로 권무당기를 소개했었 습니다. 그 자료집 맨 첫장에 써 주신 편지입니다.이 글속에 김영수 선조님의 흔적을 찾기 위해 이정업 선생께서 얼마나 많은 수고를 하셨는지 미루어 짐작 할 수가 있습니다. 거듭 감사드리며 이 편지 글을 소개합니다.

김태영 선생 귀하. 폭염이 내려 쬐는 계절에 건강하십니까? 하시는 일 잘 되시기 기원 드립니다. 늙은 사람의 손길로 聚合 整理한 것이라 期待에 미치질 못할 것 입니다. *影幀에 관하여. 現在 淸德祠에 모신 影幀은 製作年代. 作者 등은 알려진 것이 없습니다. 전문가가 아닌 아마추어가 제작한 영정으로 솜씨가 약간 미치지 못해 보입니다. 本人은 지금까지 享祀를 드려 오면서 영정에 疑問이 생긴 것은, 位牌는 [金相統---.]이라 모셨고, 영정은 젊은 郡守時의 것으로 앞뒤가 맞지 않아서, 統制使 影幀製作 問題를 論議해 오던중, 勸武亭의 來年 豫算으로 統制使의 服飾과 71歲에 殉職하셨으니 年輪에 맞는 影幀製作을 마련하기로 決議를 보았습니다. *金 統制使의 무덤을 安東에서 수년간 찾아 헤매다. 1> 興海九提記績碑에 公은 ‘安東人’이라 적었고, 2> 勸武堂記懸板 낙관서에 [癸未季夏’玉洞’歸人識]이라 적었는데, 玉洞은 安東市 남쪽에 位置한 洞名이며, 3> 耽羅形勝 落款書에 ‘花山人’이라 적었습니다. ‘新增東國輿地勝覽’에 花山은 조선시대 安東大都護府 傘下 13개 郡 中에 1개 郡으로, 현재 安東市 豊山邑 입니다. 위의 3개 유적근거에 따라, 김 통제사 고향은 안동이라 간주해서, 수년동안 안동에서 무덤을 찾았으나 헛수고였습니다. 무덤이 파주에 모셔 졌다는 사실은 예상 밖입니다. * 김 통제사 年譜 중에서, 김태영 선생이 認識하지 못한 부분? 1> 興海九堤記績碑와 正祖實錄에 의하면 억울한 陋名을 쓰고 移配 云云---, 결백은 밝혀지고 곧 석방되어 公은 ‘湖南軍官’으로 영전했다. 라고 記錄하고 있습니다. 2> 正祖實錄 第6卷 / 正祖2年(戊戌)1778年 (丁亥)11月 (己丑)27日 正祖大王은, 濟州牧使 金永綬를 불러 國土防衛戰略에 대한 그의 의견을 묻는 내용이 있음. 그 내용에는 ”臣이 慶尙道 中軍時 漆谷<現,慶北漆谷郡>의 架山山城을 본 바에 의하면 칠곡도호부가 그 높은 가산산성에 올라가 있어서 관방에 도움이 못 되는 것이”---라는 대목에서 그가 慶尙道 中軍을 歷任한 사실등. 위의 2개 任職은 분명 할 것입니다. 참고 하시기 바랍니다. 金 統制使 年譜를 接하며, 金 先生의 피나는 노력에 敬意를 표합니다. 조상을 옳게 모시기란 오늘의 큰 과제 입니다. 이 일을 하기란 내 자신의 희생이 없이는 불가능하다는 사실을 저는 이해하고 있습니다. 2006. 8. 4 浦項 李 正 業

4) 최천익선생과의 서신 農叟 崔天翼 先生文集 根據: 農叟先生文集 拔萃 교남(嶠南)의 대유(大儒) 號 농수(農叟) 崔天翼 先生의 문집 일부분을 발췌하여 본 졸책에 싣는다. 필자가 농수선생문집을 독서중, 김영수(金永綬)통제사와 농수 崔天翼 선생이 서신을 주고받는 부분이 발견되었기 때문이다. 農叟 先生은 肅宗38年(壬辰 1712) 興海邑 龍田里 興海崔氏門에서 出生하였고, 嶠南의 大儒로, 또는 학자로서 조선을 빛낸 큰 별이다. 金 統制使는 肅宗42年(丙申 1716)생으로, 농수선생 보다 4年下다. 김 통제사가 본 고을 군수로 봉직할 때, 두 분은 높은 학문으로 돈독한 교우(交友)를 했음을 本 書信으로 유추(類推)해 볼 수 있다. 선생의 천성은 원래 벼슬에 관심이 없어서, 은거하며 오로지 學文에만 열중하셨고, 주위의 각별한 권유로 進士試에 應試, 入格한 것이 그의 外出 모두였다. 국립중앙도서관에 先生의 木版本 선생의 문집은, 국립중앙도서관에 2권 2책의 목판본이 소장되어 있고, 국립중앙도서관은 농수 선생문집에 대하여 아래와 같이 설명하고 있다. 조선시대 학자 崔天翼 선생이 남김 문집으로 “農叟文集”이라 하며 표지에는 “농수선생문집”이라 적혀 있다. 권1에는 詩142수, 書15편, 권엽서도망작(權葉書悼亡作). 묘지명(墓誌銘)등이, 권2에는 序3편, 記4편, 行狀1편, 祭文2편, 賦1편, 書19편 등이 있다. 이 가운데 詩는 격이 높고 음절이 기운차다는 평을 받았으며 詩가운데 제언기(堤堰記)는 민생의 생활과 밀접한 관계를 가진 “물”(治水)을 설명한 글이기도 하다. 1784(정조8년)최기대, 이학해 등이 간행 했다. 金永綬 統制使와의 書信交流 특히 金 統制使와의 서신교류는, 두분 모두 격조 높은 문장을 구사하는 교신 내용은 학문의 경지(境地)를 보이고 있다. 농수 성생의 서신 내용 중에는 김 통제사가 흥해 군수 시 중농을 도모하기 위하여 피땀흘려 축조한 흥해구제(興海九堤 築造: 英祖38壬午1762)가 불행하게도, 한가위(년대미상)를 10여일 앞둔 시기에 예년에 볼수 없었던 집중 호우로 西面(?)興海郡 西面의 2개 堤만이 무사하고, ‘太平堤’와 그 외의 堤들이 훼손되어 이로 인해 제 아래의 작물이 크게 피해를 입었고, 고을 민들의 생활이 큰 난재가 되겠으며 세수목표(稅收目標)에도 차질이 불가피 할것이라 근심을 하며 흥해 군수 시 중농의 목적으로 치수사업에 피 땀흘려 축조한 그 제 들이 폭우로 훼손되었음을 안타까워 하고 있다. 당시 우정 제도는 파발(擺撥)이나 봉수(烽燧) 또는 일정 거리에 설치된 역(驛)등으로 조정이나 관아에서만 제한적으로 이용하고 일반인은 이용 기회가 제한되어 있어서 서신교류의 불편함이 많았음도 엿볼수 있다. 두분의 서신 모두를 싣지 못함을 아쉬워하며 김 통제사로부터 먼저 서신을 받고 보내는 답신과 통상적으로 보내는 서신을 각각1편 씩만 실었다. -李正業-

5) 간찰 與金統相

伏末審嚴冱視篆氣體若何伏慕之誠何時敢弛而尤於十月之望望見太平堤竊誦一旬霜月夜之一句至日對豆粥搜出舊賜詩札再三敬讀宛若奉陪而居然之間日月己重回矣千里脩阻旣無由抽身晉候且想當日眷愛之厚只不承區區悵恨之懷而己閤下築堤之日爲民惻怛之誠自有不可掩者故上徹重宸恩褒荐降至今頒諭於諸路此誠曠世異數桐鄕耋艾之歌詠終此增演足以當永世不杇之盛事也但太平堤下沓偏被風灾所收甚些故閤下設施之例未免停阻是甚慨惜而同堤補築甚完保無後廬惟是爲幸

(농수 선생이 김 통제사에게 보내는, 서신내용) 金 統制使에게 드립니다. 엎드려 살피지 못하건대 혹한(酷寒)에 기체 어떻 하십니까? 복모(伏慕)하는 정성이 어느 때인들 감히 이완(弛緩)하겠습니까.

시월 보름날 태평제(太平堤)를 바라보고 가만히 일순상월야(一旬霜月夜)의 한 구절을 외웠으며 동짓날에는 팥죽을 대하고 옛날 주신 詩를 찾아내어 재삼(再三) 경독(敬讀)하니 완연히 봉배(奉陪)한 것 같았으며, 그럭저럭하는 사이에 日月이 거듭 돌아 왔습니다.

천리나 떨어져서 바쁜 중에 몸을 빼어 나가 뵈올수 없으나 또한 당일 권애(眷愛)하신 후의(厚意)를 생각하여 다만 구구(區區) 창한(愴恨)하는 마음을 이기지 못할 따름입니다.

합하(閤下)께서 축제(築堤)하던 날 백성을 위하여 측은하고 슬퍼하는 정성이 스스로 가릴수 없는 것이 있었으므로 위로 임금께 통철(通徹)하여 은포(恩褒)가 거듭 내려 지금까지 제로(諸路)에 반유(頒諭)되었으니 이는 진실로 세상에 드문 이수(異數;보통이 아닌 남다른 예우)로 동향(桐鄕)의 늙은이가 노래하고 읊으기를 이로부터 더하니 족히 영세토록 그치지 않는 성사(盛事)가 될 것 입니다. 다만 태평제 아래 논은 풍재(風灾-災同字)를 입어 수확이 매우 적을 것이므로 합하(閤下)께서 시설하는 예가 머물고 막힘을 면치 못하니 심히 개석(慨惜)하고 이 둑을 보축(補築)하는데 튼튼하게 하여 뒤에 걱정이 없게하여 주심을 바랍니다.

<註> 복모(伏慕) = 윗 어른을 정성드려 공손히 모시는 일. 이완(弛緩) = 법을 느추는 것. 일순상월야(一旬霜月夜) = 서리가 열 번 넘게 내린 달 밝은 밤. 경독(敬讀) = 훌륭한 분의 책을 감명 깊게 읽다. 봉배(奉陪) = 정성 들여 쌓아 올리다. 권애(眷愛) = 돌아보고 생각함. 창한(愴恨) = 한이 맺히고 슬퍼하다. 합하(閤下) = 정 일품의 공직에 있는 분에 대한 경칭 통철(通徹) = 서로 교감이 통하는 절실한 관계 은포(恩褒) = 베픈 은혜에 대한 감사의 표현 제로(諸路) = 여러 과정 반유(頒諭) = 법령을 선포하고 깨우치게 함. 이수(異數) = 보통이 아닌 남다른 예우 동향(桐鄕) = 지명, 安徽省 桐城縣의 北 春秋의 桐國 漢의 朱邑 桐鄕의 嗇夫가 되어 주게되자 桐鄕의 百姓이 무덤을 만들고 祠堂을 세웠음. 성사(盛事) = 훌륭하고 좋은일

|