본문

|

|

|

◆ 일시 : 2007년 2월 2일~4일 ◆ 장소 : 경북 포항시 흥해읍, 경남 마산시, 통영시 일원 ◆ 참석 : 발용, 태영, 항용, 윤식(무순, 경칭 생략)

이번 답사는 추후 본격적인 통제사공 유적지 답사를 위한 사전조사 성격으로 추진되었습니다. 잘못된 내용은 바로잡아 주시기 바라며, 후속작업을 위해 경어체를 사용하지 않았습니다. 혜량해 주시기 바랍니다.

남자의 눈물 흐르는 눈물을 닦자마자 또 눈가가 흥건하다. 2006년 10월 28일, 경기도 파주시 방축리 옥동(玉洞), 한적한 시골 마을에서 경북 흥해(興海)에 거주하는 이정업(李正業 : 우계이씨) 선생이 눈물을 닦는다. 245년에 걸친 숭모(崇慕)의 정(情)이 가슴 깊숙한 곳에서 소리없이 솟아나고 있었다.

선업(善業)은 다시 선(善)을 낳으니, 천리만리 머나먼 길이건만 245년 전의 아름다운 인연이 노년(老年)의 흥해인(興海人) 발길을 다시 통제사공 무덤으로 이끌었으리라. 사위가 운전하는 차로 한달음에 달려와 참배를 마치고 나니 초라한 통제사공(휘 영수)의 묘소가 눈에서 떠나지 않는다.

▲ 통제사공 묘소 ▲ 통제사공 묘비

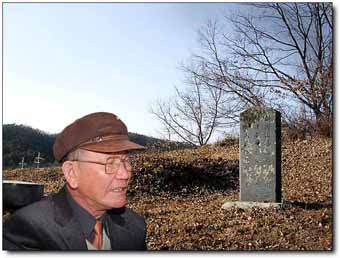

▲ 우계인(羽溪人) 이정업(李正業) 선생

통제사공(휘 영수) 할아버지께서는 46세인 1761년(영조 37년 신사년)에 경북 포항시 흥해읍의 군수로 부임하셨다. 본디 흥해는 동해안에서는 땅이 너르고 비옥하기로 손꼽혔으나, 농사철에는 물이 부족하고 여름철이면 곡강천이 범람해 논밭을 휩쓸어 버려 고을 사람들의 큰 걱정거리였다.

백성이 잘 살고 그들의 근심 걱정이 없어야 나라가 부강한 법. 통제사공께서는 부임 이듬해인 1762년 흥해 곳곳에 저수지를 만들기 시작, 단 1년 만에 태평보(太平洑) 등 무려 11개의 보를 쌓아 흥해읍의 현안을 일거에 해결하셨다. 그 해 내내 통제사공께서는 옷가지와 신발을 공사현장 인근에 가져다 놓고 새벽 일찍 공사장에 나갔다가 별을 보고 들어오셨다. 흥해 읍민에게서 단 한푼의 기부금도 걷지 않고 오로지 현전(縣錢)으로 부지런한 자에게는 상을 주고, 일꾼들에게 술과 쇠고기를 먹였으니 그 누가 따르지 않으랴. 전장터에 비하면 용장 밑에 약졸 없는 경우와 마찬가지리라.

11개의 보 덕분에 생산량이 대폭 늘어나 풍년가가 울려퍼지자 통제사공께서는 태평들에서 물세 100석을 거두어 궁핍한 백성을 구하셨다. 그뿐인가. 따로 10석을 떼어내 민폐를 끼친 자에게도 고루 혜택을 주셨으니, 죄 지은 자까지도 진심으로 뉘우치게 만드셨다. 이런 모든 일은 흥해구제기적비(興海九堤紀績碑)에 자세하다.(우리 홈 <안동김씨 소개→역사적 주요인물→김영수>를 참고하시기 바랍니다.)

이에 앞서 통제사공께서는 흥해지역에 자주 출몰하는 왜적을 막기 위해 부임하시던 해에 권무당(勸武堂)을 짓고, 상사전(賞射錢) 오백민(五百緡)을 마련해 매월 1회씩 무술을 장려하는 궁도대회를 개최하셨다. 싸우지 않고 이기는 장수가 무인(武人)으로서는 가장 뛰어난 장수라 했듯이 유비무환(有備無患)으로 전란에 대비하셨으니 통제사공의 평소 전쟁관을 엿볼 수 있는 대목이라 할 수 있다. 부임하시는 곳마다 무너지고 허술한 성(城)을 보수하고, 만반의 임전 태세를 갖추도록 한 사례에서 장병의 희생 없이 이기고자 하셨던 통제사공의 참다운 군인정신을 느낄 수 있다.

통제사공의 이런 공덕을 받들기 위해 흥해 읍민들은 1786년(정조 10년) 흥해구제기적비를 세우고, 1811년(순조 11년)에 청덕사(淸德祠)를 지어 통제사공의 영정과 위패를 모시게 되었다. 이후 흥해 읍민들은 매년 중구일(重九日) 통제사공에 대한 제례를 오늘날까지 정성껏 모셔 오고 있다.

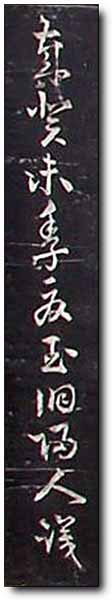

평소 통제사공을 흠모해 온 이정업(전 포항문화원 사업과장) 선생은 통제사공의 묘소를 찾기 위해 8년 동안 경북 안동시 인근을 찾아다녔다고 한다. 흥해구제기적비에 관향이 ‘安東人’으로, 권무당기(勸武堂記) 현판의 낙관서에 ‘癸未季夏玉洞歸人識’라 적혀 있는데, ‘옥동’은 안동시 남쪽에 똑같은 동명(洞名)이 있기 때문이다. 또한 통제사공께서 쓰신 제주도 관덕정의 ‘耽羅形勝’ 낙관서에 ‘花山人’이라 적혀 있어서 안동시 풍산읍 일대를 샅샅이 뒤지기도 했다.

그러고도 끝내 통제사공의 묘소를 참배하고픈 뜻을 이루지 못하다가 2006년 7월 1일 태영 종친과 연락이 닿게 되었고, ‘옥동’이 경기도 파주시 방축리의 한 지명이라는 것을 알게 돼 천릿길을 달려오게 된 것이다. 통제사공께서 영면해 계신 방축리 묘소 앞에는 제법 큰 시내가 흐르는데, 개울 폭이 넓어 ‘너븐여울’이라고도 한다. 또 묘소 위쪽으로 예전에는 거울처럼 맑은 소가 있어서 ‘백경수(白鏡水)’라 불렀다. 세월이 흐르면서 아름답던 백경수와 옥동의 옛 정취는 잃었으나, ‘옥동’이란 지명은 바로 이 맑은 시내와 연관되었으리라.

인연 따라 가는 길 이정업 선생의 발길이 인연의 끈을 따라 파주에 이르렀듯이, 2월 2일(금) 오후 5:20분 우리 일행은 서울 길동에서 남쪽 흥해로 향한다. 야트막한 산기슭에 자리한 통제사공의 묘소를 뒤돌아보며 그가 간 길을 되짚어 간다.

청사(靑史)에 길이 빛날 공적이건만 그 동안 통제사공의 업적을 우리 자신도 제대로 몰랐으니 부끄럽기 그지없다. 묘소가 청빈하다 못해 초라하게 보일지라도 참다운 군인으로서, 자애로운 목민관으로서 그 정신은 영원히 빛나야 할 것이기에 더욱 그러하다. 다행히 2003년 10월경부터 태영 종친을 비롯해 발용 종친 등이 통제사공에 대한 자료를 발굴ㆍ소개함으로써 통제사공의 업적을 되돌아보는 계기가 마련되었다. 이 과정에서 태영 종친은 2004년도에 제주문화원이 발간한 책자의 통제사공 관련 내용 중 오류사항을 바로잡는 성과를 거두기도 하였다.

2006년 6월 2일에는 포항문화방송이 통제사공의 유적인 구제기적비 등을 방영하였는데, 경주에 거주하는 병호 종친이 이 내용을 우리 홈페이지(안동김씨대 홈페이지)에 알려옴으로써 통제사공에 대한 관심이 커졌다. 또한 2006년 2월 25일~27일 제28회 안사연 정기산행(제주지역 선조님 유적 탐방)과 5월 14일 제31회 안사연 정기산행(군사공파 파주지역 유적지 답사)을 통해 통제사공의 유적을 둘러보고 묘소를 참배하게 되었다. 한편, 발용 종친의 연락을 받은 포항의 재원 종친이 2006년 6월 30일 흥해읍의 청덕사와 권무정을 방문, 현지 사정을 우리 홈에 알려옴으로써 아름다운 인연이 다시 이어지게 되었다.

이 무렵 발용ㆍ태영 종친은 통제사공 관련 자료를 집중적으로 조사하고 있었다. 그 일환으로 2006년 6월 3일 발용ㆍ태영 종친은 인천에 거주하는 통제사공의 종손 성회 종친을 방문, 종손댁에서 소장하고 있는 통제사공의 교지를 촬영하여 우리 홈에 소개하였다. 통제사공께서는 청백리 탁청헌(濯淸軒 : 휘 斗南)의 손자로서 계대는 다음과 같다.

▲ 칠양(군사공) → 진(塡) → 삼노(三老) → 우(瑀) → 윤강(允剛) → 하상(夏詳) → 양(壤) → 정일(鼎一) → 경(坰) → 인량(寅亮) → 지(址) → 두남(斗南) → 홍석(弘錫) → 3子 영수(永綬)

통제사공의 처음 휘(諱)는 영적(永績), 자(字)는 중약(仲若)이시다. 흥해군수를 비롯해 전라우ㆍ좌수사를 거쳐 함경도병사, 제주목사 겸 방어사, 홍충도(충청도) 병사를 역임하고 통제사로 부임해 통영 근무지에서 순직하셨다.

근무지에서 순직하실 정도로 자신의 임무에 최선을 다하셨던 통제사공인지라 흥해읍의 선정비(흥해구제기적비)를 비롯해 통영시 세병관에 타루비(墮淚碑)가 세워졌으며, 하세하신 후에는 두 번씩이나 청백리에 천거되시기도 하였다.

종손가에서 보관 중인 통제사공 교지는 무려 20여 점으로서 훈련원 주부(訓鍊院主簿)에서부터 용양위 부호군 겸 분오위도총부 부총관을 거쳐 제주목사, 충무위부호군(忠武衛副護軍) 등에 이르기까지 한 분의 교지가 이처럼 온전하게 대거 소장된 사례도 찾아보기 드물다. 하지만 이 중에서도 으뜸인 교서로서 1785년(정조 9년)에 정조대왕께서 통제사공에게 내린 교서(敎 三道統制使兼慶尙右道水軍節度使 金永綬書)는 촬영할 수가 없었다. 이 교서는 12년 전 천안에 거주하는 종인 ◇◇씨 등 여러 명이 있는 자리에서 ◇◇씨의 아버지에게서 종인 ○○씨가 복사를 하고 돌려주겠다며 빌려간 것인데, 아직 회수되지 않고 있기 때문이다.

이 교서 사진은 우리 홈에 1장이 있다. 교서를 빌려간 ○○씨가 찍어서 보내 온 것이다. 그러나 통제사공 현양사업의 일환으로 각종 자료를 수집, 책자 발간을 계획 중이라 사진 상태가 나빠 재촬영이 절실한 형편인데 촬영 협조가 이루어지지 않고 있다. 훗날을 위해 이 교서는 종손가에 대대로 전해진 유품임을 종손 등 관계자의 증언에 의해 기록한다. 아울러 2007년 2월 13일 현재까지 교서의 정밀 촬영이 이루어지지 않아 교서의 내용을 같이 기록해 사진에 대신한다.

이런 가운데 2006년 8월 5일 흥해읍의 이정업 선생은 그 동안 공들여 수집한 통제사공 관련 자료들을 자료집으로 엮어 태영 종친에게 우편으로 전달해 왔다. 수십 년에 걸친 공덕에 고개가 절로 숙여지는 순간이었다.

그 정성에 마음은 벌써 남녘에 닿았다. 17:30분 상일IC 근처에서 발용 종친과 합류해 중부고속도로, 영동고속도로, 중부내륙고속도로를 타고 대구에 도착, 새로 뚫린 포항 대구간 고속도로로 갈아타니 한 걸음에 포항시로 접어든다. 가는 길에 항용종친은 대구의 정중 종친과 포항의 재원 종친에게 연락을 취한다.

20:38분 포항IC를 빠져나와 재원 종친이 알려준 약속장소에 무사히 도착하였다. 그 사이 정중 종친은 업무로 인해 저녁 늦게 합류하겠다는 연락이 왔다. 반가운 얼굴들, 재원 종친은 한동안 내외분이 병고를 치러 더욱 만나보고 싶다. 20여 분 뒤, 드디어 재원 종친이 얼굴 가득 웃음을 머금고 나타났다. ‘보고 있어도 보고 싶은 그리운 얼굴’이다. 재원 종친의 안내로 죽도시장으로 향한다.

재원 종친이 미리 정해 둔 숙소에 짐을 풀고 죽도어시장으로 들어가 허기를 달랜다. 자리에 앉자마자 대구의 정중 종친과 연락을 취하고, 한두 잔 술잔을 기울였는데 벌써 정중 종친이 도착했다. 눈 깜짝 할 사이에 날아오고픈 그 마음이 넉넉히 짐작된다. 맛있는 해물 하나라도 더 들게 하려는 재원ㆍ정중 종친의 배려로 남쪽 바닷가에 부는 바람이 따뜻하게만 느껴진다.

▲ 포항 죽도시장 ▲ 죽도시장 횟집(좌로부터 태영. 정중. 윤식. 항용. 재원)

새벽 01:00경 재원 종친은 다시 야간업무로 자리를 뜨고, 우리 일행은 재원 종친이 미리 잡아 둔 모델로 들어가 이런저런 이야기를 나눈다. 홈페이지 수정작업으로 연일 밤샘을 한 항용 종친, 낮부터 운전 때문에 애쓰신 태영 종친은 달콤한 꿈나라로... 발용ㆍ정중 종친과 윤식은 그 동안 밀린 이야기로 03:30분에야 베개에 얼굴을 파묻었다.

▲ 숙소(좌로부터 태영. 항용. 윤식. 정중. 발용)

죽은 듯이 자고 났더니 어느새 정중 종친이 태영 종친에게 금일봉을 전하고 대구로 떠났다. 근무시간에 맞추어 06:00시에 출발했으니, 무사히 도착하셨는지 마음이 쓰인다. 겨울철이라 해돋이가 늦다. 07:00경 모텔 창문 너머로 동해의 해돋이를 본 다음 08:00시 숙소 인근에서 아침을 먹고 돌아와 08:30분경 재원 종친과 합류하였다. 새벽까지 근무하시느라 눈이나 제대로 붙이셨는지 걱정스럽다. 아이쿠, 재원 종친이 숙박비를 치른 것을 뒤늦게 알았다. 지방에 오면 늘 종친들의 환대와 폐를 끼쳐 송구스럽기만 하다.

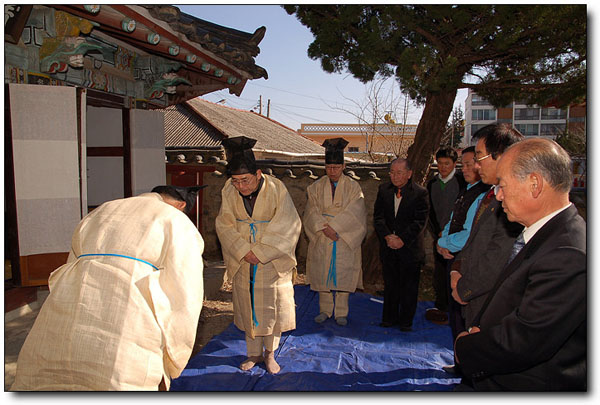

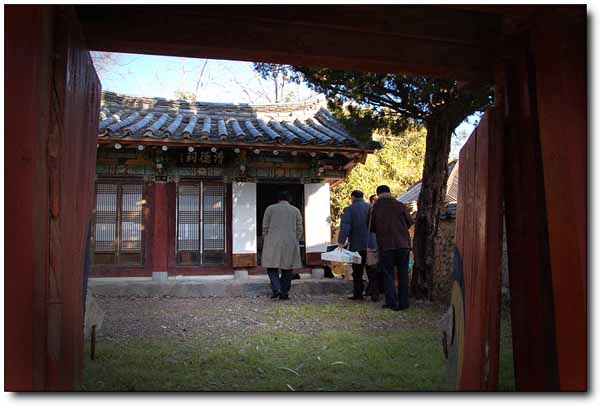

착잡한 발걸음 08:45분 노곤한 몸을 편히 쉰 숙소에서 출발, 재원 종친의 차량을 따라 09:15분 목적지인 흥해읍 청덕사에 도착했다. 바닷가라 바람이 거세긴 했지만 남녘의 환하고 따뜻한 햇볕이 색다르다. 이정업 선생을 비롯한 흥해 유림의 어르신들과 권무정 관계자들이 청덕사에 모이셨다는 전화 연락을 받은 터라 발걸음이 여느 때보다 급했다.

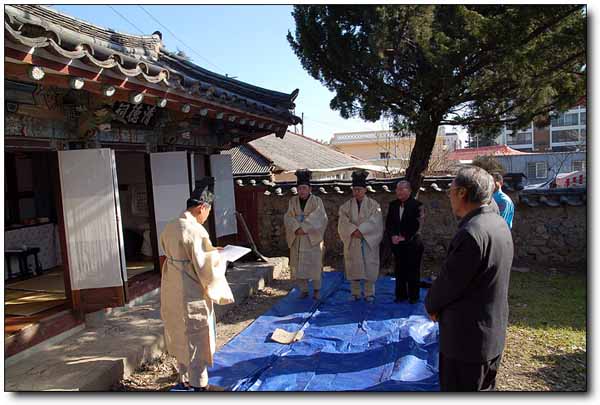

청덕사(淸德祠)는 대나무 울타리로 둘러싸여 있고, 주택가로 변모해 눈에 잘 띄지 않는다. 초행길에는 지나치기 쉬웠다. 이정업 선생이 우리홈마트 앞에서 우리 일행을 기다리고 있다가 반갑게 맞는다. 자그마한 체구에 심지가 굳어 보이는 어른이다. 목소리가 카랑카랑하다. 인사를 나누고 청덕사 옆 동심회로 안내한다. 유종환(전 흥해읍장) 선생을 비롯해 권홍식ㆍ황성봉ㆍ정재학ㆍ이정희 선생 등 전ㆍ현직 권무정 사두(射頭 : 회장) 어른들께서 아침 일찍부터 기다리고 계셨다. 흥해 유림을 이끄는 어른들이 정중하면서도 따뜻하게 맞이한다. 통제사공의 후손들이라며 여간 반색이 아니다. 통제사공 직손과 함께 하지 못한 것이 아쉽기만 하다. 재원 종친을 필두로 간략한 소개와 함께 인사를 드리고, 사무실을 나와 고유제를 올릴 준비를 마쳤다.

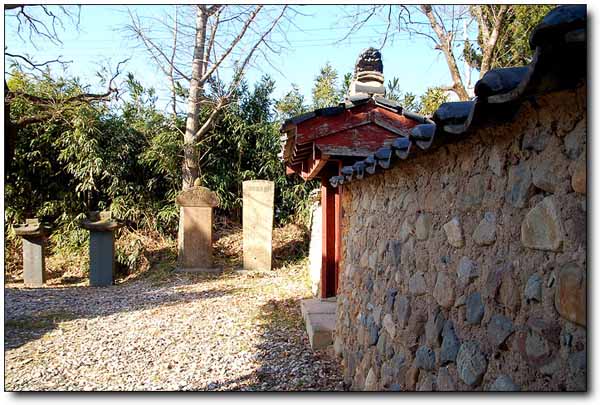

▲ 청덕사. 왼쪽 대나무 울타리에 기대어 구제기적비 등 대여섯 기의 비석이 서 있다.

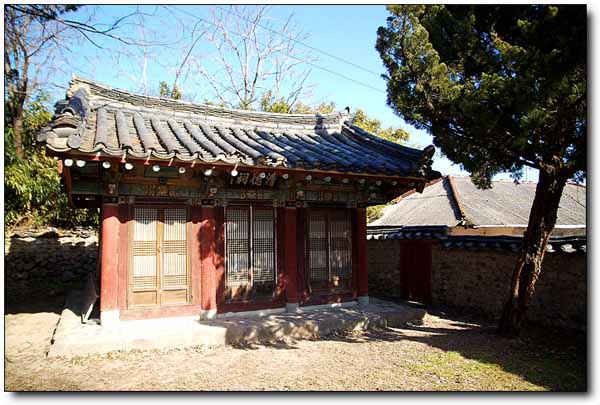

청덕사 입구에는 왼쪽에 흥해구제기적비를 비롯해 옛 흥해군수들을 기리는 선정비들이 대나무 울타리에 기대 나란히 서 있다. 청덕사는 3칸×1칸의 맞배지붕의 익공집이다. 기둥은 두리기둥이다. 기와를 얹기는 했으나 전체 규모는 작은 편이다. 아담한 마당을 두고 사방에 담을 둘렀다. 청덕사 건물은 6ㆍ25전쟁으로 인해 반파되었는데, 남은 부재를 살려 복원하였다고 한다.

▲ 고유제 준비

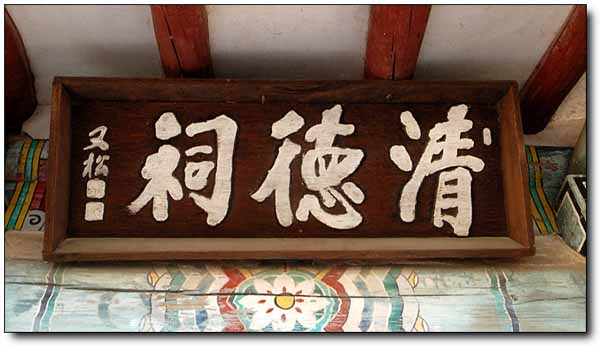

▲ 청덕사 현판

▲ 청덕사

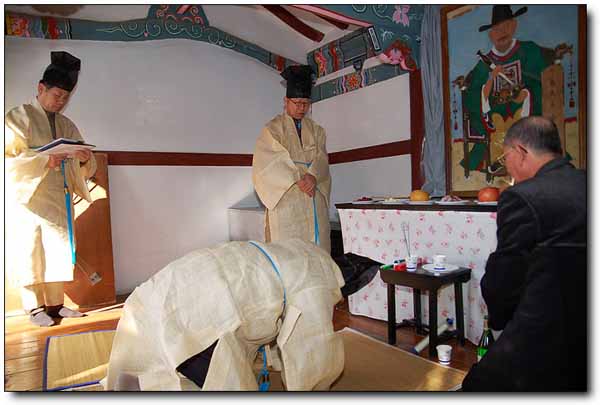

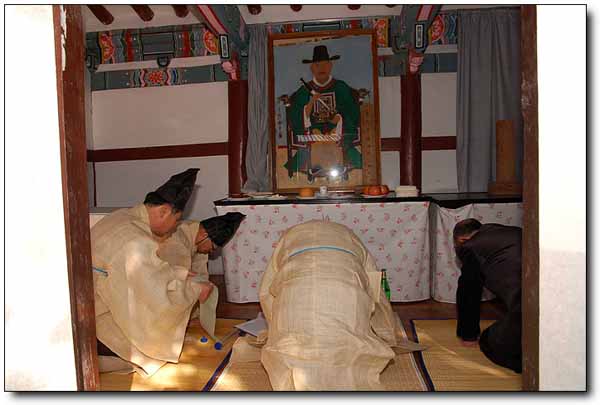

청덕사 내부에는 통제사공의 영정과 위패가 주벽으로, 그 오른쪽에 유응환(兪膺煥) 군수의 위패가 모셔져 있다. 통제사공의 위패는 ‘邑先生 金相公 神位’로, 유응환 군수는 ‘邑先生 兪公 神位’로 적혀 있어서 품계의 차이가 반영돼 있었다. 그 때문인지 통제사공의 위패를 받친 상(床)이 유응환 군수의 경우보다 1치 정도 높았다. 이런 차이로 보아 위패를 모신 것은 통제사공께서 ‘삼도수군통제사 겸 경상우도수군절도사’를 지내신 후에 다시 모신 것이 아닌가 하는 생각이 든다. 통제사공의 영정은 일반적으로 보아 온 극사실적인 영정이 아니라 다분히 민화적인 형태를 띠고 있었다. 언제 누가 그렸는지는 모른다고 한다.

▲ 청덕사 안에 모셔진 통제사공 영정. 누가 그렸는지 미상이다.

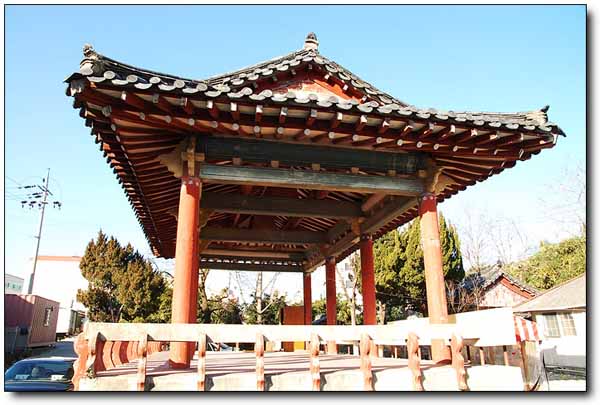

청덕사 앞의 권무정(勸武亭)은 콘크리트로 목조 기와집을 흉내 내어 지은 정자이다. 3칸×1칸 크기에 팔작지붕의 겹처마 익공집이다. 같은 3칸×1칸이라도 청덕사보다 훨씬 크나, 콘크리트조 건물이라 그런지 옛 정취가 나지 않는다.

▲ 권무정 현판

▲ 콘크리트조 지은 권무정

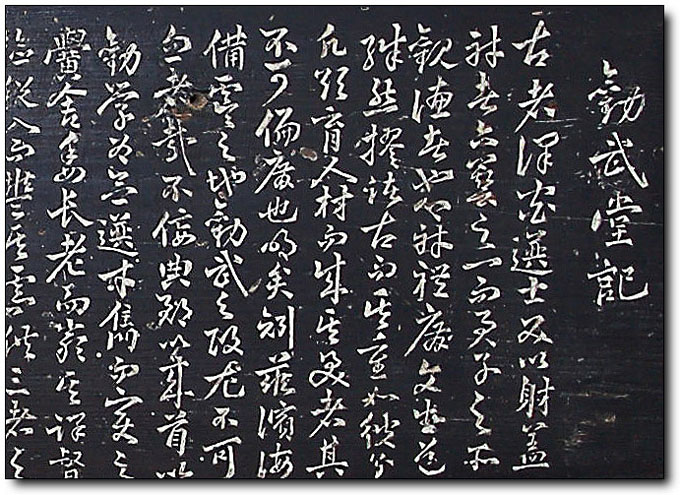

권무당은 통제사공께서 흥해군수로 부임하시던 1761년(영조 37년)에 무술 연마를 장려하기 위해 지은 건물이다. 그 2년 뒤 통제사공께서는 ‘권무당기(勸武堂記)’를 지으셨으니, 흥해읍민들 덕분에 통제사공의 친필 현판 권무당기가 잘 보존돼 있다.

권무당기에 의하면 통제사공께서는 부임 후 맨 먼저 권학(勸學) 정책으로 인재를 뽑아 학당에서 가르치도록 하셨다. 아울러 마을 장로(長老)들로 하여금 일과(日課) 즉 행정업무를 담당토록 하고, 물자의 공급이 넉넉토록 조치한 뒤에 유비무환의 일환으로 무술연마를 위해 권무당을 지으셨다고 한다.

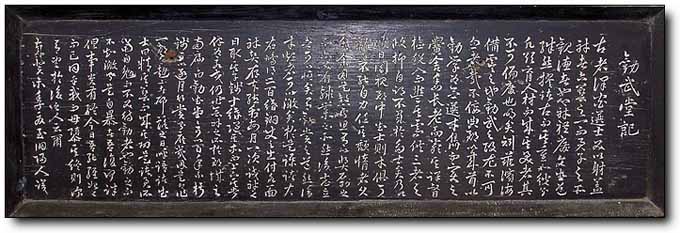

▲ 통제사공의 친필 '권무당기' 현판

권무당기 끝 낙관에는 ‘歲癸未季夏玉洞歸人識’라 적으셨으니, 고향 땅 ‘옥동’의 순박한 읍민들을 늘 염두에 두시고 선정을 베푸셨던 것이 아닌가 싶다. ‘내가 타향 땅의 목민관’으로 행정을 책임지는 것처럼 다른 누구도 ‘내 고향 땅의 다스리는 자’로 오는 것은 자명한 일이다. 고향의 부모형제와 친지들을 생각하면 이곳 흥해 읍민들에게 학정을 가할 수 없으셨을 것이다.

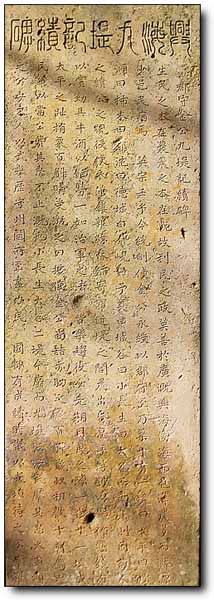

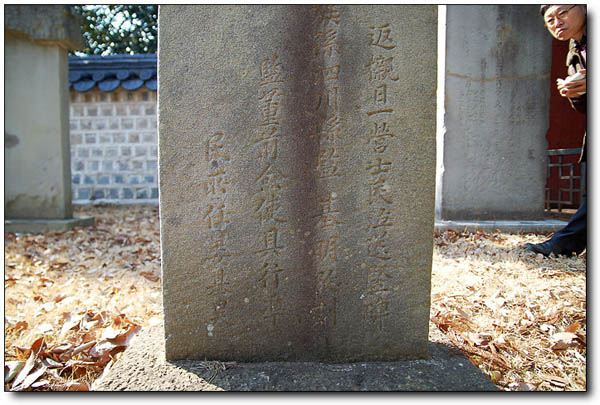

청덕사 앞에 서 있는 흥해구제기적비(興海九堤紀績碑)는 창녕인 성대중(興海郡守 昌寧 成大中) 흥해군수가 세운 것이다. 오늘날까지도 방금 새긴 것처럼 자획이 완연한데 두어 자가 깨져서 알아볼 수 없다. 이 때문에 이정업 선생은 훼손된 글자를 확인하기 위해 오랫동안 노심초사했던 것 같다. 태영 종친이 비문이 적힌 자료를 말씀드리자 어린아이처럼 주먹을 쥐어 하늘로 뻗는다.

▲ 흥해구제기적비와 유응환 군수 선정비

▲ 구제기적비 전면 ▲ 구제기적비 후면

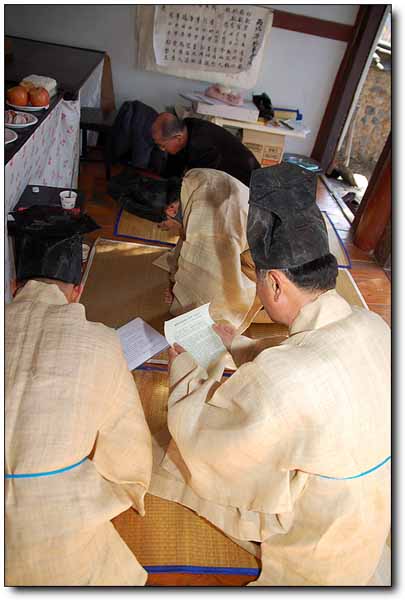

청덕사 주위를 둘러본 후 청덕사로 들어가 태영 종친이 정성껏 준비한 제물을 진설한 다음 제복으로 갈아입고 고유제를 올릴 준비를 마쳤다. 흥해 읍민들이 245년 동안 우리 할아버지를 잊지 않고 기념해 오는 동안 우리 일행이 처음이 아니기를 마음 속으로 간절히 빌면서 고유제를 모셨다.

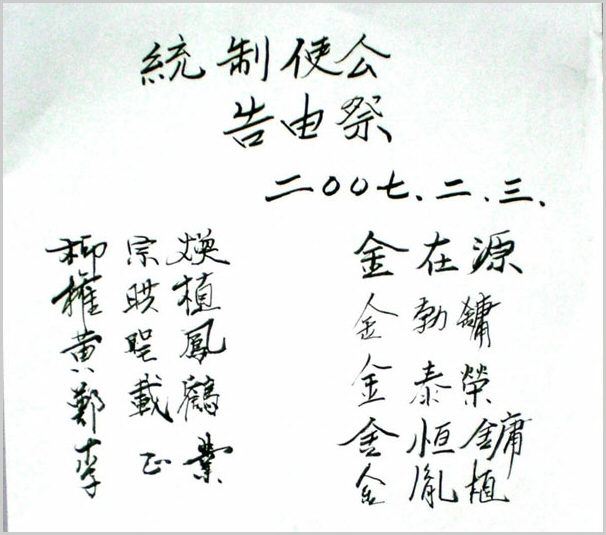

▲헌관 : 초헌 태영, 아헌 윤식, 종헌 이정업 ▲집례 및 독축 : 항용

항용 종친이 여러 날 고심하며 지은 제문을 독축하자 장내가 숙연해졌다. 한글 제문이라 알아듣기 쉽고, 뜻이 바로 전달된 덕분에 젊은 참석자도 통제사공의 업적을 금방 이해하였으리라. 하지만 마음 한켠으로는 고유제 후가 걱정스럽기도 하다. 올해 중양절 향사에는 어이할 것인가, 또 내년에는, 그 다음 해에는…….

▲ 초헌 태영

▲ 독축

<포항 청덕사의 통제사공 고유제 제문> (2007. 2. 16. 항용(제) 제공)

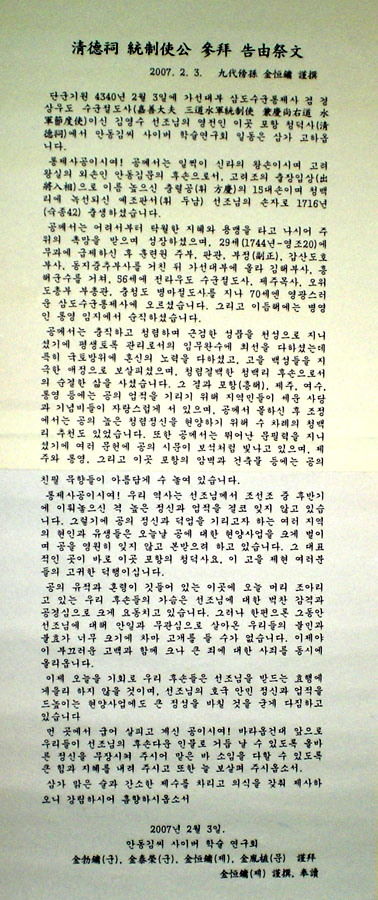

淸德祠 統制使公 參拜 告由祭文

단군기원 4340년 2월 3일에 가선대부 삼도수군통제사 겸 경상우도 수군절도사(嘉善大夫 三道水軍統制使 兼慶尙右道 水軍節度使)이신 김영수 선조님의 영전인 이곳 포항 청덕사(淸德祠)에서 안동김씨 사이버 학술연구회 일동은 삼가 고하옵니다.

통제사공이시여! 공께서는 일찍이 신라의 왕손이시며 고려왕실의 외손인 안동김문의 후손으로서, 고려조의 출장입상(出將入相)으로 이름 높으신 충렬공(휘 方慶)의 15대손이며 청백리에 녹선되신 예조판서(휘 두남) 선조님의 손자로 1716년(숙종42) 출생하셨습니다. 공께서는 어려서부터 탁월한 지혜와 용맹을 타고 나시어 주위의 촉망을 받으며 성장하셨으며, 29세(1744년-영조20)에 무과에 급제하신 후 훈련원 주부, 판관, 부정(副正), 갑산도호부사, 동지중추부사를 거친 뒤 가선대부에 올라 김해부사, 흥해군수를 거쳐, 56세에 전라우도 수군절도사, 제주목사, 오위도총부 부총관, 충청도 병마절도사를 지나 70세엔 영광스러운 삼도수군통제사에 오르셨습니다. 그리고 이듬해에는 병영인 통영 임지에서 순직하셨습니다.

공께서는 충직하고 청렴하며 근검한 성품을 천성으로 지니셨기에 평생토록 관리로서의 임무완수에 최선을 다하셨는데 특히 국토방위에 혼신의 노력을 다하셨고, 고을 백성들을 지극한 애정으로 보살피셨으며, 청렴결백한 청백리 후손으로서의 순결한 삶을 사셨습니다. 그 결과 포항(흥해), 제주, 여수, 통영 등에는 공의 업적을 기리기 위해 지역민들이 세운 사당과 기념비들이 자랑스럽게 서 있으며, 공께서 몰하신 후 조정에서는 공의 높은 청렴정신을 현양하기 위해 수 차례의 청백리 추천도 있었습니다. 또한 공께서는 뛰어난 문필력을 지니셨기에 여러 문헌에 공의 시문이 보석처럼 빛나고 있으며, 제주와 통영, 그리고 이곳 포항의 암벽과 건축물 등에는 공의 친필 묵향들이 아름답게 수 놓여 있습니다.

통제사공이시여! 우리 역사는 선조님께서 조선조 중 후반기에 이뤄놓으신 격 높은 정신과 업적을 결코 잊지 않고 있습니다. 그렇기에 공의 정신과 덕업을 기리고자 하는 여러 지역의 현인과 유생들은 오늘날 공에 대한 현양사업을 크게 벌이며 공을 영원히 잊지 않고 본받으려 하고 있습니다. 그 대표적인 곳이 바로 이곳 포항의 청덕사요, 이 고을 제현 여러분들의 고귀한 덕행이십니다.

공의 유적과 혼령이 깃들어 있는 이곳에 오늘 머리 조아리고 있는 우리 후손들의 가슴은 선조님에 대한 벅찬 감격과 공경심으로 크게 요동치고 있습니다. 그러나 한편으론 그동안 선조님에 대해 안일과 무관심으로 살아온 우리들의 불민과 불효가 너무 크기에 차마 고개를 들 수가 없습니다. 이제야 이 부끄러운 고백과 함께 크나 큰 죄에 대한 사죄를 동시에 올리옵니다.

이제 오늘을 기회로 우리 후손들은 선조님을 받드는 효행에 게을리 하지 않을 것이며, 선조님의 호국 안민 정신과 업적을 드높이는 현양사업에도 큰 정성을 바칠 것을 굳게 다짐하고 있습니다. 먼 곳에서 굽어 살피고 계신 공이시여! 바라옵건대 앞으로 우리들이 선조님의 후손다운 인물로 거듭 날 수 있도록 올바른 정신을 무장시켜 주시어 맡은 바 소임을 다할 수 있도록 큰 힘과 지혜를 내려 주시고 또한 늘 보살펴 주시옵소서. 삼가 맑은 술과 간소한 제수를 차리고 의식을 갖춰 제사하오니 강림하시어 흠향하시옵소서

2007년 2월 3일. 안동김씨 사이버 학술 연구회 金在源(문),金勃鏞(군),金泰榮(군),金恒鏞(제),金胤植(문) 謹拜 金恒鏞(제) 謹撰, 奉讀

▲ 아헌 윤식

▲ 집례 항용

▲ 종헌 이정업 선생

▲ 음복례

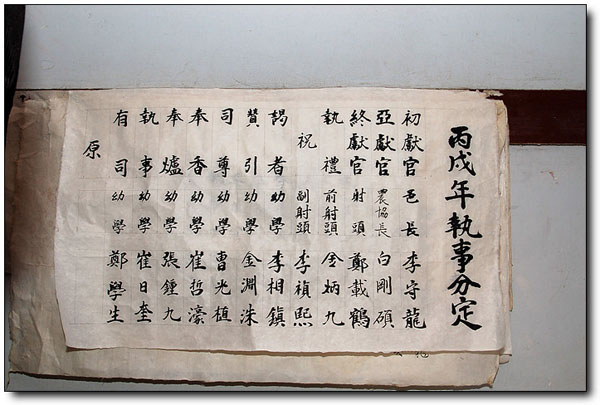

예전에는 흥해군수가 초헌관으로 예를 올렸는데, 포항시로 통합된 후에는 주로 흥해읍장이 맡고 있다. 특별한 경우에는 포항시장이 참예하기도 한다고 한다. 청덕사 벽에 붙어 있는 분정 내역이 해마다 향사를 모신 내용을 고스란히 전하고 있었다.

▲ 청덕사 벽에 걸려 있는 분정

▲ 고유제 후 기념촬영. 뒷줄 가운데 계신 분들이 흥해 유림 유사이자 권무정 전현직 사두이다.

▲ 좌로부터 발용. 태영. 항용. 윤식. 재원

통제사공 고유제 참가자 자필 명단 (2007. 2. 17. 항용(제) 제공)

청덕사와 권무정은 포항시에서는 ‘무(武)’를 상징하는 단 하나의 문화재적 가치를 갖고 있다고 한다. 아쉽게도 건물이 온전하게 전하지 못하고, 권무정은 근래에 지은 것이라 아직 문화재로 지정되지 못했다. 청덕사 관계자들이 꾸준히 노력하고 있고, 청덕사와 권무정의 가치를 지역방송 등에서 관심을 갖고 있으므로 곧 성과를 거둘 것으로 기대된다.

고유제 후 권무정 어르신들과 차를 마시며 담소를 나눈 다음 11:35분 흥해궁도협회(권무정의 후신)로 향했다. 권무정 터는 1980년대에 주택으로 완전히 둘러싸여 멀찌감치 옮겨갔다.

■ 흥해궁도협회(新 권무정) 가는 길(소요시간 15분 내외) 삼운회교통봉사대 컨테이너 가건물 → 좌회전 → 좌회전 → 신광 표지판(4거리) → 세종황제맨션아파트 → 청룡각(우회전) → 농로 → 농로 끝에서 우회전 → 가건물(궁도협회 가건물)

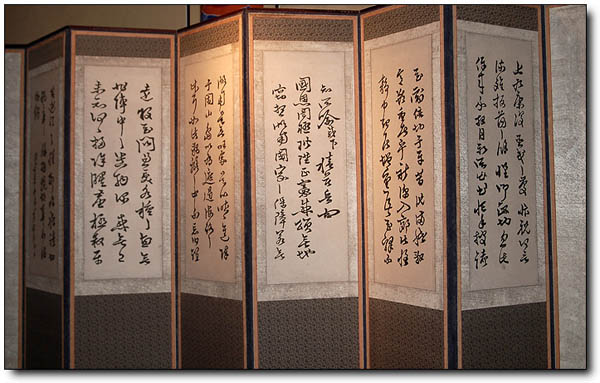

궁사들과 인사를 나누고 건물 안을 둘러보니 화살이 가지런하게 꽂혀 있다. 사무실에는 통제사공 영정을 사진으로 찍어 안쪽에 모셔 두고 상무정신을 받들고 있었다. 곧이어 권무당기 현판을 비롯해 상사답결추교구기, 영당향사중수절목과 현판 이름이 없이 기문만 적힌 4종의 현판을 친견하였다. 이 가운데 권무당기 현판이 통제사공의 초서체 친필이다.

▲ 권무당기(통제사공의 친필)

勸武堂記 (2007. 2. 16. 태영(군) 제공) 古者澤室選士必以射盖射者六藝之一而君子之所觀德者也今射禮廢文武道殊然摎諸古而垂重如彼則凡欲育人材而成其達者其不可偏廢也明矣矧玆濱海備靈之地勸武之政尤不可忽者哉不侫典郡以來首以勸學爲念選才雋而實之黌舍委長老而斅其館撿稅入而豊其需供三者之政抑自謂不負於多士矣乃以暇日閱視郡中武士則才俱可就而不能自力任其頹惰者久倚余用是愍且劃有以獎勵之而赤必有肄業之所然後志立者可以恒矣有勤賞之道然後才效者可以奮矣於是謀諸左右鳩得二百緡翊使之士付各面射契存本殖利每月一次試射之日取其子鑠十緡施賞於優等武士而又定其例式始建射堂於郡城之南扁而勸武堂之可以百年不杇可鑠而逐月行賞則庶幾因是以副一郡之趨向者歟落之日呼語諸武士曰精其藝而成其功是諸君不策自勉而不必待勸者也勸之而不知奮則是自爆者吾能經始之而己回乎我而母隳其終則深有望於後世人云耳

歲癸未季夏玉洞歸人(郡守 金永綬) 識

권무당기 보충해설(勸武堂記補充解說)

勸武堂記는 金永綬 興海郡守의 自筆 懸板으로, 金永綬 郡守가 勸武堂記를 쓴 年代는 英祖39年(癸未1763)이다. 勸武堂(亭)의 창건 년대가 영조37년(辛巳1761)으로, 勸武堂을 創建하고 2年 後에 勸武堂記를 썼다.

김군수는 “勸武堂記” 에 기록하기를 [興海는 바다와 접한 神靈한 고을로 勸武의 行政을 더욱 疎忽히 할수 없다]라고 적었다.

즉 바다를 이용한 倭賊의 침입을 경계하는 뜻으로 권무당의 主된 창건 목적을 한마디로 압축하고 있다. 또 권무당의 창건목적을 표시한 것은 어떤 유적에서도 찾아볼 수 없고, 勸武堂記의 上記 句節이 유일하다.

흥해는 바다를 접한 邊方으로 관군이 있었으나 數的으로 매우 劣勢여서 왜적에게 주도권을 상실한 관군은 상징적일 뿐이었다. 왜적들이 사흘이 멀다고 배를 타고 쳐들어 와 곡식을 빼앗고 농사에 없어선 안될 소(牛)를 잡아가고 고분거리지 안는다고 구타와 심지어 살상을 일삼는 고통에서 왜적의 침입에 능히 대처를 못하는 실정에서 고을은 날로 피폐되었음을 유추해 본다.

이를 본 김 군수는 무관 목민관으로써 자존심이 허락지 않았을 것이고 용서를 할 수 없었을 것이다. 그것도 倭軍도 아닌 倭賊에게 말이다. 김 군수는 어느 누구의 힘을 바라지 않고 그 스스로 내가 맡은 고을은 내가 지킨다는 무관특유의 氣槪를 보이고 있다. 오직 武力에는 武力뿐임을 强調하고 郡城(현, 城內里齊南軒)의 남쪽들에 勸武堂을 創建하고 고을 靑年들을 불러모아 그가 직접 지휘봉을 잡고 강도 높은 武術敎育으로 精銳官軍을 능가하는 강력한 민병으로 훈련을 시켰다. 상징적인 관군만의 힘으로 감당키 어려웠던 지역방어를 강력히 훈련된 고을 청년들과 힘을 합해 고을 경계에 나서게 되니 그제서야 흥해 고을에는 왜적이 얼씬도 못하였고 고을은 안정을 찾았다는 설화도 있지 않은가? 또 각 마을에는 학당을 설치하고 訓導를 배치하여 백성들의 學問敎育에도 心血을 기울이고 이어 公平課稅로 백성들의 怨聲을 解消시켰고 고을 百姓들과 진지한 議論을 하는 등 그 시대에 이미 民主的인 牧民官 의 모습을 보이고 있다. 권무정을 창건하고 낙성식을 하던날 궁사모두를 모으고 “나는 이제 조그만 일을 시작을 했을 뿐”이라고 겸손해 하며 무술의 중요함을 강조하고 무술훈련에 무한히 노력할 것을 당부하고 있다.

* 註 1) 舊, 興海邑誌와 朝鮮寰與勝覽 等 이 地方文獻의 淸白吏에 ● 金永綬 郡守를 비롯하여 ● 兪膺煥 郡守(夫射者六藝之懸板~郡守兪公膺煥善政去思碑의 主人公) ● 李應權 郡守(賞射畓結役矯捄記懸板~郡守李公應權善政碑의 主人公) ● 成大中 郡守(興海九堤記績碑建立당시의 군수)等 勸武堂 活性에 心血을 기울인 그 時代의 郡守들의 銜字가 羅列되어 있고 2) 弓道場의 명칭을 勸武堂으로 命名한 것은!! (1) 文獻에는 大闕내에 勸武軍官 이라는 武官이 약간 명이 있었으며 役割은 大闕內 將卒들의 무술훈련을 指導하였음. (2) 金永綬 郡守가 弓道場의 名稱을 勸武堂(亭)으로 命名한 것은 자신이 武 官이었기에 위와 같은 來歷에 緣由하고 있다.

傳하는 說에 의하면 光復當時 까지도 歷史事件들을 기록한 많은 冊子들이 있었다고 하나 6. 25戰禍를 겪으며 그 冊子들은 간 곳 없이 사라졌으니 역사추적 업무에는 하늘의 구름잡기와 같은 것이었습니다. 다행이도 歷史事件을 記錄한 3基의 碑와 4扁의 懸板이 간신히 脈을 엮어 주고 있어서 큰 힘이 되고 있습니다. 또 本 지역에서도 “文”의 역사는 비교적 잘 다듬어 지는 반면 唯一한 “武”의 역사는 관리가 소홀하기만 합니다. 本人이 冊을 쓰기로 마음을 굳힌 理由도 이와 有關합니다. 역사적으로 “文尊武卑” 思想에 陶醉되어 武官이 천대받던 시대의 國家는 外侵으로부터 몸살을 했고 武官의 士氣가 충천한 때는 國家가 예외 없이 平和로워 졌다는 역사는 오늘의 우리에게 많은 교훈을 주고 있습니다. -筆者- <필자는 포항의 鄕校에 계시는 李正業 先生이 십니다>

▲ 상사답결추교구기

▲ 영당향사중수절목

금방 붓에서 흘러나온 듯 자획에 날이 섰다. 그러면서도 온화한 느낌을 준다. 관덕정의 ‘탐라형승’ 친필 현판처럼 큰 글자뿐만 아니라 작은 글자에서도 힘이 넘친다. 온전하게 보관해 준 관계자들이 더없이 고맙기만 하다.

▲ 통제사공 친필 권무당기 부분글씨

친필을 감상한 후 아쉽지만 헤어져야 할 시간이다. 태영 종친이 정표로 간소한 선물을 이정업 선생에게 전한다. 재원 종친 차량을 따라 성곡IC 근처로 나가 다시 작별인사를 나눈다. 재원 종친이 통영 가는 길을 몇 번씩 일러준다. 그 덕분에 복잡하다며 길 잃지 말라며 신신당부하던 고속도로로 무사히 진입, 대구로 향할 수 있었다. 안심하시라고 전화를 드리려는 순간, 또 재원 종친의 전화가 왔다. 우리 일행의 진로를 확인하고서야 안도하셨으리라.

정동행성 옛 터 통영으로 가는 도중 마산시의 정동행성 터를 답사하자는 항용 종친의 제의에 즉석에서 동의, 방향을 마산으로 변경하였다. 지금 아니면 언제 또 충렬공 할아버지 발자취를 따라가 보랴.

북대구IC를 빠져나와 휴게소에서 점심을 먹고 13:56분 금호분기점을 거쳐 14:53분 동마산IC에 도착하였다. 서마산IC로 나와야 할 걸 길을 몰라 동마산IC를 택했다. 게다가 마산시립박물관 표지판도 거의 없어 마산 시내를 꽤 오래 오락가락했다. 물어물어 찾아갔더니 화가이자 조각가로 활동했던 문신이 만년에 칩거하면서 작품활동을 했던 ‘문신미술관’ 바로 옆이다.

마산시립박물관은 마산항이 한눈에 들어오는 자리에 자리잡고 있다. 박물관 앞에 비림(碑林)이 원형으로 둘러 서 있어 금방 눈에 띈다. 고려조의 문장가 정지상을 비롯해 김극기, 채홍철, 안축, 이첨, 정이오, 박원형, 서거정, 김극성, 정사홍, 이황, 신지제, 정문부 등 조선조의 문인에 이르기까지 모두 13사람의 시가 적혀 있다. 마산과 합포의 아름다운 경치를 읊은 내용이다.

▲ 마산시립 박물관 ▲ 비림(碑林)

▲ 충렬공 사위 채홍철 시비

옛 합포 자리였던 마산항을 조망한 뒤 오래 참았던 생리현상을 해결하고, 약속한 송성안 박사를 만난다. 충렬공의 일본 정벌 전진기지였던 합포의 정동행성 터는 마산시립박술관 바로 뒷산이다. 송성안 박사는 근무 중이라 정동행성 터를 안내하기 곤란하다며 인근 지역에 얽힌 이야기를 자세히 설명해 준다.

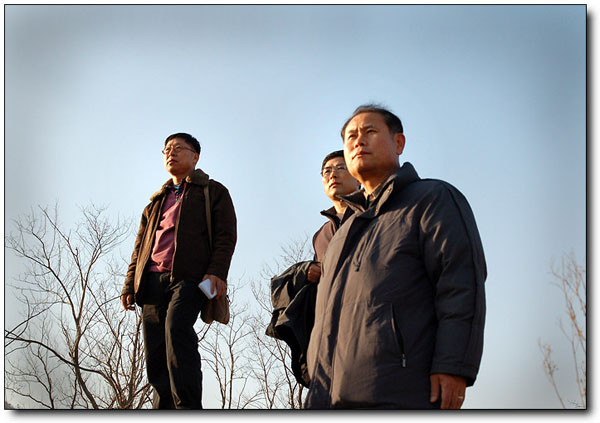

▲ 마산시립박물관 송성안 박사로부터 정동행성 및 합포의 변천사에 대한 설명을 듣는 답사일행

정동행성 터는 신라시대에 굴자군, 골포현, 의안군, 합포현 등으로 불리다 고려 충렬왕 8년인 1282년에 회원현으로 바뀌었다. 박물관 뒤쪽으로 석축을 쌓았는데, 본래는 토성(土城)이라고 한다. 마을 사람들은 이 성을 자산산성으로 부르기도 하는데, 충렬왕 당시 이 지역을 관장하던 현성(縣城)으로서 정동행성이 설치되었다. 수년 전부터 정동행성 실체를 파악하기 위한 발굴조사가 진행 중인데, 현재는 발굴작업이 중단된 상태로서 그 이유는 확인하지 못했다. 다만 여기저기 발굴조사를 알리는 안내 표지판이 설치된 것으로 보아 향후 발굴작업이 속개될 것으로 보인다.

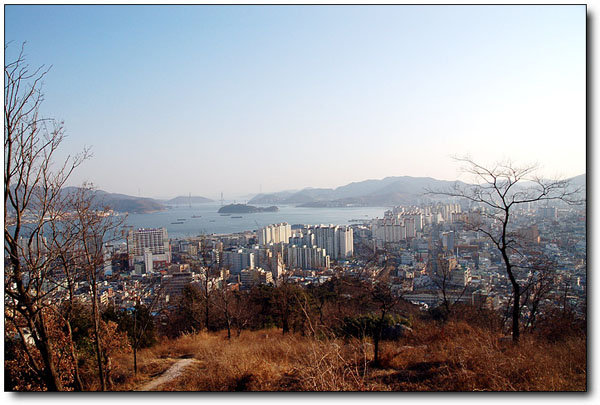

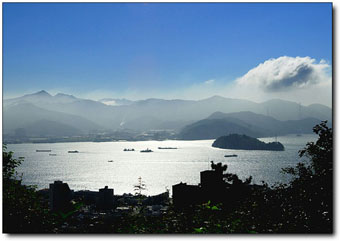

성벽은 야산 능선을 따라 축조되었는데, 동북쪽은 경사가 가파르고, 남쪽에 자산천이 흘러 자연적인 해자(垓字)를 이룬 천혜의 요새다. 무엇보다 발 밑으로 합포만(마산항)이 한눈에 들어오고, 섬들이 첩첩이 가로막아 웬만한 태풍은 별다른 영향을 주지 않는 군사항이다. 또한 섬들에 가려 있어 외해(外海)에서는 마산항의 움직임을 전혀 알 수 없는 것도 장점이다.

▲ 정동행성 터에서 내려다본 마산항 서쪽

항용. 태영

윤식. 발용

마산항은 근대 이후 매립이 계속돼 거의 절반 정도는 뭍으로 변했다. 왼쪽의 작은 산들도 예전에는 섬이었다고 한다. 그런데도 정동행성 터에서 내려다보면 엄청난 천연항(天然港)이다. 일본 정벌 당시 900척 규모의 고려 전투함대가 충분히 기항할 수 있는 규모다. 제2차 일본 정벌 당시 고려 함대가 이곳 합포와 김해 두 곳에서 출발했을 가능성을 송성안 박사에게 넌지시 물었더니, 합포만의 규모로 봐서 충분할 것 같다며 가능성을 부인한다. 이 문제는 우리가 풀어야 할 숙제다.

▲ 정동행성 터에서 내려다본 마산항 동쪽. 멀리 진해로 나가는 길이 보인다.

▲ 900여척의 함선이 정박했었던 합포항의 현 모습

일제 강점기로 들어서면서 마산항에는 왜인들이 대거 들어와 8,000여 명에 달했다. 이들은 마산 시내에 신시가지를 조성하고 정착했는데, 이들에게 식수를 공급할 목적으로 1932년에 정동행성 터인 회원현성에 정수장을 만들었다. 일본 정벌기지였기에 의도적으로 훼손한 것이다. 이 정수장은 1980년대 후반에 철거돼 당시 쌓아놓은 석축만 군데군데 남아 있다.

정동행성 당시 유적은 남아 있지 않고, 옛 성터는 등산길로 변했다. 여기저기 흩어진 기와 조각들만이 그 시절을 짐작케 한다. 태영ㆍ항용 종친이 안사연 회원들에게 나누어 준다며 무늬가 선명한 작은 와편(瓦片) 몇 개를 줍는다.

등산로를 따라 정상 부근으로 올라갔더니 한 길 정도 되는 둥근 바위들이 산재해 있다. 그 중 충렬공 할아버지께서 올라서서 합포만을 내려다보셨을 것 같은 커다란 바위에 다 같이 올라섰다. 눈앞이 시원하다. 현재 회원현성 인근에 남아 있는 정동행성 관련 유적은 4개의 몽고정뿐이라고 한다. 시간 관계상 확인하지는 못하고, 16:30분 박물관을 출발해 통영으로 향했다.

정동행성터에서 수습한 고려 정동행성의 와편 몇 점 (2007. 2. 16. 항용(제) 제공)

여덟 분의 安金 해군총사령관

대진고속도로 개통 이후 최근에 연장 고속도로가 통영시까지 개통되었다. 덕분에 17:42분 통영시 입구에 도착했다. 충무는 통영군과 통합되면서 통영시로 개칭되었다. 해가 지기 전에 해안 절경을 감상하기 위해 오른쪽 평인일주도로를 타고 바닷가로 향했다. 직진하면 옛 충무시 중심지로 직행하게 된다.

절경이었다. 몇 차례 통영에 와 보기는 했지만 이 길은 처음이다. 따뜻한 날씨로 벌써 동백꽃이 피기 시작했다. 굽이굽이 고갯길 몇을 넘어 자그마한 포구에서 잠시 쉬었다. 파도가 잘게 부서지는 걸 보니 바람이 센가 보다. 붉은 저녁놀이 지고, 사방이 회흑색으로 변한다. 하늘이나 바다나 똑같은 빛깔이다. 태영 종친은 “동양의 나폴리, 아니 그보다 더 뛰어난 절경”이라며 연신 감탄이다. 사진 몇 장을 찍고 시내로 향한다. 18:05분 통영 시내에 들어와 여장을 푸느라 시간이 꽤 걸렸다.

▲ 저녁놀이 아름다운 평인일주도로

모텔 안주인의 안내로 중앙시장의 ‘혜숙이네’ 식당으로 갔다. 안주인이 수더분하고, 바깥주인은 순박하다. 식당 바로 앞 어물전에서 펄떡펄떡 뛰는 활어 몇 마리를 사서, 회와 매운탕으로 저녁을 든든하게 들었다. 싱싱한 횟감 안주라 술이 덜 취하는 듯하다. 숙소에서 이런저런 이야기를 나누다 04:00시쯤 잠이 들었다. 그러느라 술을 몇 순배 더 마셨다.

▲ 통영항 야경 ▲ 통영대교 야경

▲ 통영시민 문화회관 ▲ 거북선

▲ 북포루. 한밤에 보면 하늘에 떠 있는 듯하다. 08:00시경 숙소를 나와 08:40분 복어국집(부일식당)으로 향했다. 태영 종친이 통영 명물이라며 미리 인터넷에서 조사한 집이다. 이번 답사에 들인 정성이 짐작된다. 부둣가 여객터미널 맞은편 골목 안쪽에 있다.

여객터미널에 주차를 하고, 10:00시 정각에 한산도로 출항하는 배를 탔다. 배를 타고 가는 동안 후안동김씨 한 사람을 만났다. 등산배낭에 붙은 안사연 표지를 보고 말을 걸어온다. 잠시 이야기를 나누고 통영항 내해를 구경한다. 통영항도 많이 변했다. 한적한 포구였건만 이제는 리조트 시설과 조선창(造船廠)이 내해(內海)를 꽉 메운 듯하다. 한산도행 여객선은 두 종류가 있다. 섬주민을 위한 여객선과 관광용 유람선이다. 여객선은 정해진 시간에, 유람선은 여객 정원이 차는 대로 입출항한다. 외해(外海) 쪽 다도해 절경까지 구경하려면 유람선이 제격이다. 주말이면 여객이 많으므로 한산도만 다녀오는 경우에도 유람선이 훨씬 시간을 아낄 수 있다.

▲ 한산도 제승당을 오가는 여객선에서. 왼쪽부터 윤식, 태영, 항용

▲ 통영항 여객터미널

▲ 여객선에서 즐거운 한때

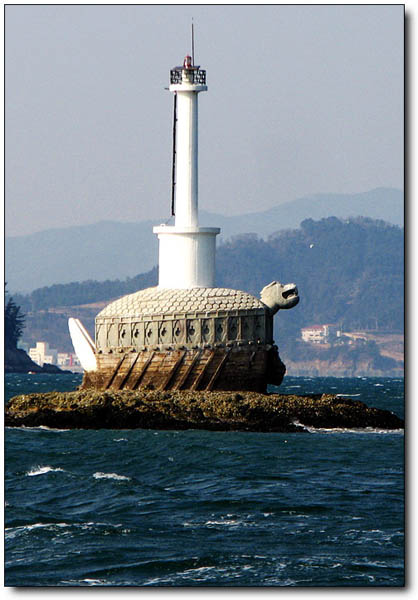

거북등대를 지나자 멀리 제승당이 한눈에 들어온다. 10:27분 제승당이 있는 한산도에 도착했다. 포구에서 내려 오른쪽 제승당 쪽으로 향했다. 해안을 따라 길을 잘 닦아 놓았다. 제승당 입구에서 관리사무소를 지나자 조선 수병들이 사용하던 우물과 대첩문(大捷門)이다. 충무문(忠武門)으로 난 계단을 올라서자 정면에 제승당(制勝堂)이다.

▲ 통영항 내해의 거북등대. 이곳을 지나면 제승당이 한눈에 들어온다.

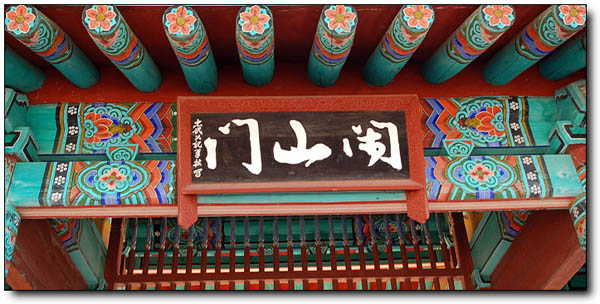

▲ 한산문 현판

▲ 제승당에서 본 한산도 포구

▲ 제승당으로 들어가는 입구, 대첩문

▲ 충무문

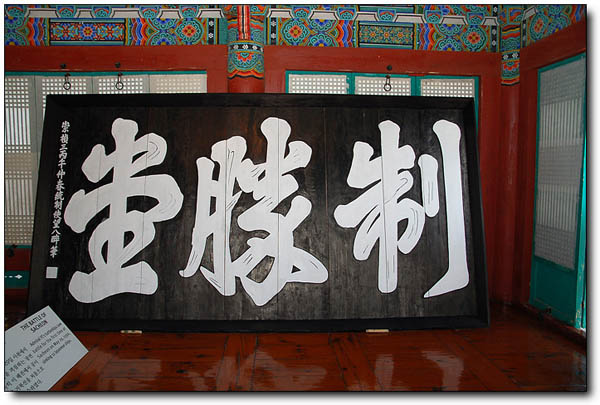

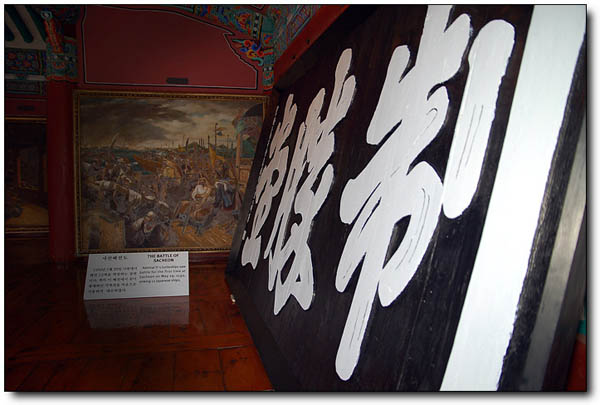

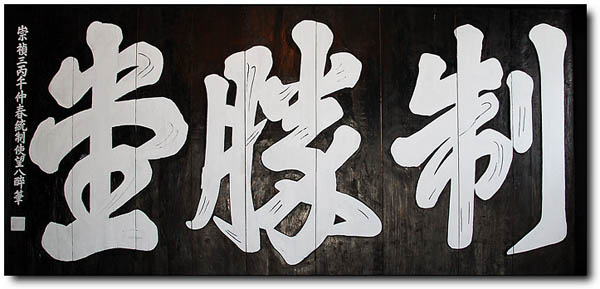

제주도 관덕정의 ‘탐라형승(耽羅形勝)’ 현판에서 보듯이 통제사공께서는 사람 키를 넘는 대자(大字)에도 뛰어나신 분이다. 글자 크기도 크거니와 한 번에 내리그은 붓놀림이 사람의 기(氣)를 누른다. 그 글씨를 머릿속에 그리며 제승당 안을 들여다본다.

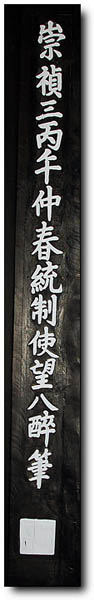

거기 있었다. 또 놀란다. 현판서(懸板書)를 보니 ‘崇禎三丙午仲春統制使望八醉筆’이라 적혔다. 안으로 들어가지 못하게 돼 있었지만 현판에 끌려 안으로 들어갔다. 슬며시 높이도 재 본다. 키를 훌쩍 넘는다. 글자에도 손바닥을 펴서 통제사공의 기운을 느껴 본다. 그러곤 빠른 동작으로 현판 사진과 기념사진을 찍고 나왔다.

▲ 제승당 내부

▲ 통제사공 친필 휘호, 제승당

▲ 통제사공 친필 '제승당' 현판 앞에서. 왼쪽부터 항용, 태영, 발용

이 현판은 제승당에 걸려고 했으나 워낙 커서 걸지 못했다고 한다. 관덕정에서처럼 제승당에도 이 현판이 밖에 내걸렸다면 관람객들을 압도했을 텐데. 아쉽다.

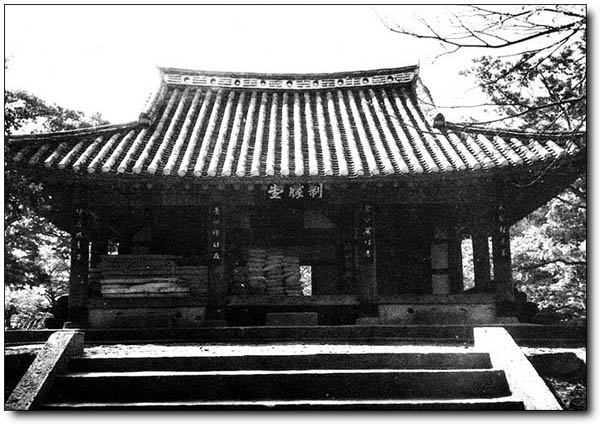

▲ 제승당

▲ 1960년대 제승당 현판 - 휘 영수 통제사의 친필 현판이 걸려있다.

현재 제승당 처마 밑에 걸려 있는 작은 현판은 조경(趙儆) 통제사의 필체로 초서체이다. 제법 크기가 있어 통제사공의 친필인가 들여다봤더니 필체가 다르다. ‘조경’이라 적혀 있어서 눌암 할아버지의 사위 용주(龍洲) 조경(趙絅) 선생인가 하는 생각이 들었는데 발용 종친이 이름자가 다르다고 한다. 그러고 보니 용주 선생은 문관이다.

▲ 조경 통제사의 친필 '제승당'

제승당은 잘 다듬은 화강석으로 초벌대를 쌓고 두리기둥에 팔작지붕의 겹처마집을 얹어놓은 단정한 집이다. 5칸×3칸 크기에 이익공집으로 단청을 베풀었다. 단단한 근육질을 떠올리게 하는 장수(將帥)들 집이다.

그 앞으로 충무공 이순신 장군의 후손 중 통제사를 지낸 분들의 비석이 보호각 안에 5기가 서 있다. 우리 문중 할아버지 중에서 통제사를 역임한 분들은 모두 여덟 분이시다. 그 중 휘 중기 할아버지는 2번 통제사를 맡으셨으니 모두 9번이 된다. 눈에 보이지 않는 우리 문중의 ‘통제사 비림(碑林)’을 머릿속으로 그려 본다.

◆ 우리 문중의 역대 통제사

통제사는 오늘날의 해군총사령관에 해당한다. 1593년 이순신 장군이 초대 통제사로 취임한 것을 시작으로 1894년 208대 홍남주 통제사에 이르기까지 약 300년간 충청ㆍ전라ㆍ경상 3도의 수군을 지휘한 총사령관(종2품직)이다. 조선조의 수군은 각 도(道)의 수군절도사가 지휘하였으나, 1592년 임란을 계기로 3도의 수군을 통합해 삼도수군통제사를 신설하고 전라좌수사였던 이순신 장군을 임명한 것이 그 시초였다고 한다. 삼도수군통제영 예하에는 경상좌ㆍ우수영과 전라좌ㆍ우수영 그리고 충청도수영등 5개 수영이 소속되었다.

제승당을 바라보고 오른쪽, 바다 쪽으로 쑥 나간 곳에 단정한 수루(戍樓)가 앉아 있다. 통영항이 바라다보이는 쪽이다. 직선으로 충무시 주산(主山)인 여황산에 세병관이 있는 통제영 쪽이다.

<제승당(制勝堂) 현판 복원 관련 내용> (2007. 2. 20. 태영(군) 제공) 복원된 제승당 현판은 1786년(正祖 10年) 3월 140대 통제사 김영수(金永綬)가 쓴 것으로 정화사업 이전까지 제승당 내에 보관되어 있었다. 1976년 10월 정화사업 당시 부주의로 인하여 8조각으로 파손되어 흩어져 있는 것을 통영 충렬사 이정규(李廷圭) 이사장이 발견하여 충렬사에 옮겨 보관하여 오다가 1985년 8월 이원홍(李元洪) 문화공보부 장관에게 건의하여 복원하게 된것이다.

1) 현판규격 가로 380cm, 세로 190cm 2) 복원기간 1985. 9. 20 ~ 1985. 12. 24 3) 복원기관 문화재연구소 보존과학연구실

김영수(金永綬)[숙종42年 1716~정조10年 1786] 正祖10年(1786) 1月에 도임하여 同年 7月에 순직했다. 글씨를 잘썼으며 특히 大筆에 뛰어났었다. 통제사 재임중에 제승당[制勝堂]의 현판을 걸어었는데 제승당 성역화때 부주위로 파괴되어 몇쪽만 살아 남았다가 1985年년 12月 復元되어 制勝堂內에 保管하고 있다. 忠烈祠 경내에 타루비[墮淚碑]를 세웠다. 출전 : <제승당지>

▲ 제승당 옆 수루(戍樓)에 걸린 이 충무공의 시

▲ 수루에서 내다본 풍경

제승당 왼쪽에는 이순신 장군의 영정을 모신 충무사(忠武祠)가 있다. 충무사로 들어서자 중문 앞에 ‘정화기념비’와 ‘제승당유허비’가 서 있다. 유허비는 조경 통제사의 필체로 뒷면의 초서가 볼 만하다. 마치 제비가 날아가는 듯하다.

▲ 제승당 유허비(오른쪽)과 정화비(가운데)

▲ 제승당 유허비의 음기. 조경 통제사의 친필이다.

충무공 영정에 참배를 하고, 발용 종친이 얼른 안으로 들어가 영정을 찍은 다음 다시 제승당으로 나왔다. 다시 한 번 통제사공의 친필을 눈에 담고 관리사무소로 향한다. 제승당을 둘러보면서 안내자인 듯한 사람에게 건물 안에 모셔진 통제사공 친필 현판에 대해 물으니 머뭇거리면서 조경 통제사의 친필이라는 대답이 돌아왔기에 ‘따지러’ 가는 길이다.

▲ 충무사. 초대 통제사 이 충무공을 모신 사당이다.

▲ 이 충무공 영정

▲ 이 친무공 친필 - 무릇 신하된 자는 임금을 섬김에 있어서는 죽음도 있는 것이다.

▲ 이 충무공 서간문 - 임금께서 쾌차하심은 신하와 백성의 즐거움이다.

대첩문을 나와 경남제승당관리사무소로 들어가자 직원이 용무를 묻는다. 인사를 하고 태영ㆍ항용 종친이 제승당 현판에 대해 묻자 대뜸 “김영수 통제사 친필”이라는 대답이 돌아온다. 그 말에 마음이 누그러져 통제사공에 대한 이야기를 나누고 항용 종친이 우리 홈의 통제사공 자료를 안내한다.

▲ 제승당관리사무소에서 직원 이미화 씨와 대담 중인 답사 일행

경남 문화재관리국의 이미화 씨와 통제사공에 관한 이야기를 나누고, 통제사공 친필 안내판 설치를 구두로 약속받았다. 아울러 상호 정보교류를 하기로 하였다. 이미화 씨는 “제승당 현판은 원래 8조각으로 나뉘어 제승당에 보관 중이던 것을 1985년 8월 하나로 합쳐서 복원한 것”이라고 한다.

이야기를 나누는 사이 태영 종친이 사무실 책꽂이에 꽂혀 있는 ‘제승당지(制勝堂誌)’를 한 권 얻었다. 경남제승당관리사무소에서 펴낸 책자인데, 통제사공에 대한 내용 중 두어 군데가 잘못되었다. 책 내용에는 ‘8조각’이 아니라 ‘18조각’으로 돼 있는데, 오자(誤字)라고 한다. 또한 이 책자 다른 페이지에 수록된 역대 통제사 명단에 통제사공께서 141대 통제사로 소개돼 있으나 140대가 옳다.

벼르고 들어갔다가 얻어맞고 나오기는 했으나 기분은 날아갈 듯하다. 그 사이 한산도에 들어왔던 배를 놓쳤다. 마음은 급한데 1시간 가까이 부두에서 배를 기다렸다.

▲ 포구에서 제승당으로 들어가는 길. 굽이지는 고즈넉한 길이 아름답다.

▲ 제승당을 참배하고 돌아오는 배 안에서

노(老)장군의 순직

13:00시 정각 통영항에 내려 통제영으로 향했다. 유명 관광지인데도 안내판이 눈에 띄지 않는다. 서너 차례 길을 물었다. 주민들이 ‘적극적’으로 길을 알려준 덕에 13:35분에 통제영으로 들어가는 길목에 들어섰다. 그제야 ‘통제영지(統制營址)’ 안내판이 보인다. 큰길에 붙여야 할 것을 골목길에 붙여 놓았으니……. 안내판은 길 찾는 이에게 필요한 것이건만, 통영시의 세심한 배려가 아쉽다. 주차할 곳이 만만찮다. 이리저리 주차할 곳을 찾다 보니 언덕 위에 비석들이 서 있는 게 아닌가. ‘통제사공의 타루비(墮淚碑)가 있는 곳이구나.’ 하는 생각이 스친다. 그 옆으로 복원 중인 건물들이 있다.

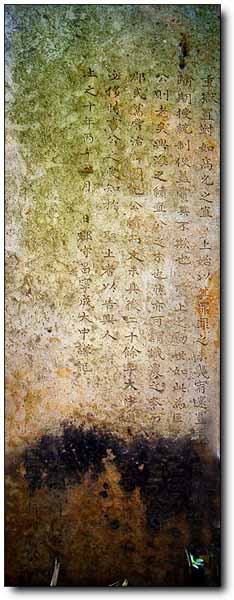

‘통제사김공휘영수타루비(統制使金公諱永綬墮淚碑)’는 다듬은 받침돌 위에 비신(碑身)을 세우고, 팔작지붕 겹처마 형태의 덮개석을 씌웠다. 이 타루비는 김영수통제사께서 이곳에 부임하여 큰 공과 업적을 이룬 지 불과 6개월만에 임지에서 몰하시자 지역민들이 이를 슬퍼하여 눈물을 흘리며(墮淚-떨어질 타, 눈물 루) 세웠다 하여 그 비명(碑名)을 타루비(墮淚碑)라 하였다. 비석 전면은 통제사공의 휘 밑으로 비신 한가운데에 큰 글자로 ‘墮淚碑’라 적고, 그 좌우에 작은 글자로 ‘六朔莅營 一心圖報 身無兼衣 言不及私 規畵未半 公何遠棄 父老咸嗟 士卒相弔’이라 새겼다.

▲ 통제사공의 타루비

▲ 타루비 음기

1786년 1월 140대 통제사로 부임하신 통제사공께서는 애통하게도 그 해 7월에 임지인 통제영에서 71세를 일기로 순직하셨다. 사후 두 차례나 청백리로 추천될 정도의 추앙받는 선정관(善政官)이자 군부를 이끄는 노(老)장군이 서거하자 통영 읍민들은 통제사공의 반친(시신을 운구함) 당시 눈물을 흘리며 통제사공의 죽음을 슬퍼했다. 타루비 음기(陰記)에 당시 상황을 짐작할 수 있는 글귀가 적여 있다. 그 까닭에 ‘善政碑’라는 의례적인 문구 대신 ‘墮淚碑’라 한 것이다. ‘타루(墮淚)’, 즉 ‘눈물을 흘린다’는 것은 중국의 양양 사람들이 양호(羊祜)를 생각하면서 비석을 바라보면 반드시 눈물을 흘리게 된다는 고사에서 비롯되었다. 한다.

정종 10년에 세워진 타루비는 마구리(馬九里)에 처음 세워졌으나, 충렬사(忠烈祠)로 옮겨졌다가 현재는 통제영의 중심건물인 세병관 옆에 세워져 있다. 음기에 ‘族孫 泗川縣監 基明 改刻’이라 적혀 있는데, ‘족손 기명’은 어느 분인지 확인하지 못했다.

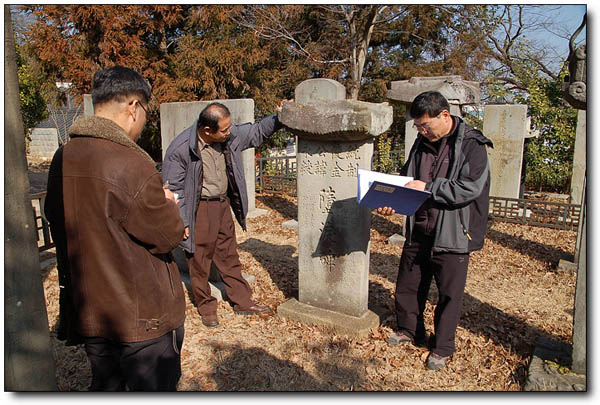

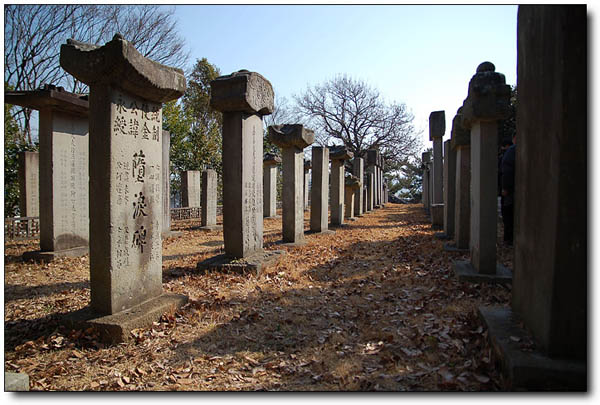

타루비가 서 있는 곳에는 총 63기의 비석이 모여 있다. 대부분 ‘善政碑’라 적혀 있으며, 타루비는 세병관 담장에서부터 2열, 북쪽에서 3번째에 있다. 통제사를 역임하신 여덟 분의 선조님 중 다른 분의 비석이 있을까 살펴보았으나 휘 영수 할아버지 비석뿐이다.

▲ 타루비를 살펴보는 답사 일행

타루비(墮淚碑) 제원 ■받침돌 폭720×높이110mm ■비신 높이1,240×폭520×두께140mm ■덮개석 전면폭670×높이250×측면폭415mm

▲ 역대 통제사들의 선정비를 모아놓은 세병관 옆 비림(碑林)

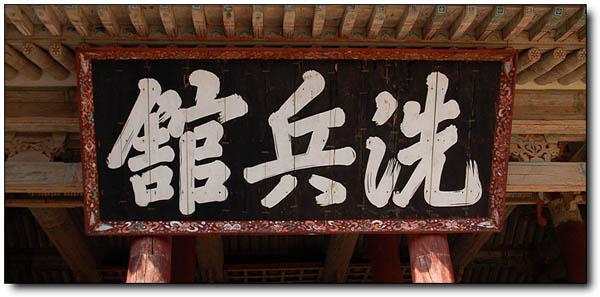

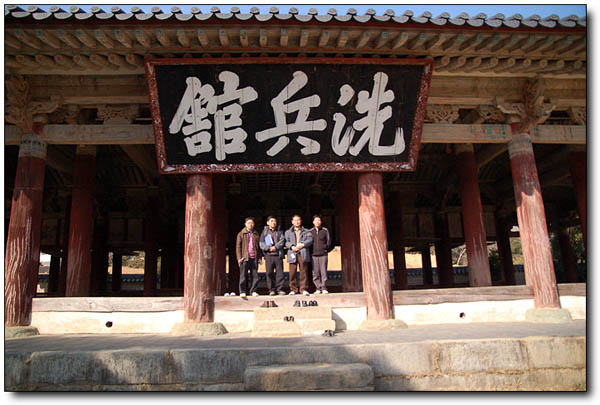

타루비를 살펴보고 세병관(洗兵館)으로 들어서는 순간 웅장한 위용에 입이 벌어졌다. 제6대 통제사인 이경준(李慶濬) 통제사가 두릉포에서 이곳(통영시 문화동)으로 통제영을 옮긴 이듬해인 선조 37년(1604년)에 완공한 거대한 규모의 기와집이다. 세병관은 창건 후 약 290년간 3도 수군을 총지휘한 사령부로서 오늘날의 해군사령부에 비교할 수 있다. 한산 앞바다가 한눈에 들어오는 곳에 자리잡고 있다. 어제 보았던 마산의 정동행성 터의 조망에 버금 간다.

▲ 세병관 현판. 서유대 통제사의 친필이다.

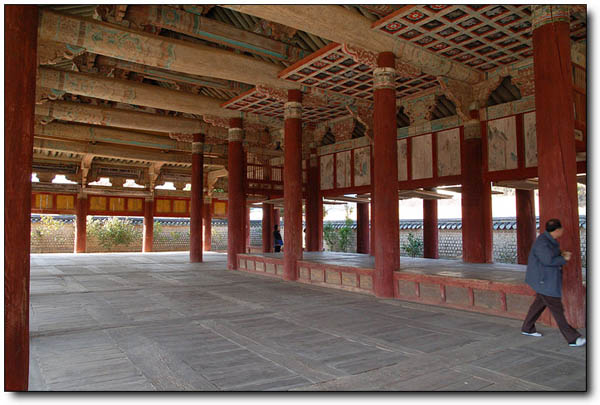

세병관은 수군 최고 지휘관들의 의전 건물답게 9칸×5칸 크기의 위용을 자랑한다. 두벌대 위에 세운 팔작지붕의 겹처마 9량집이라 지붕 무게를 분산시키기 위해 공포를 설치했다. 그래도 워낙 큰 집이라 한 아름 반이나 되는 두리기둥을 안쪽에도 설치해 내주와 외주로 집을 받쳤다. 오랜 세월이 흐른 탓에 단청이 많이 퇴락했지만, 그것이 오히려 운치를 더한다.

내부 시설도 특이하다. 우물마루를 깔고 천장에는 소란반자를 달았는데, 정중앙 북쪽에 단을 한 단 높여 단상과 단하가 구분되도록 만들었다. 그리고 문들을 모두 떼었다 붙였다 할 수 있도록 분합문을 달아서 통풍이 잘 되도록 하였다. 호쾌한 군인의 기상이 절로 느껴지는 집이다. 바로 이 건물이 바로 제35대 통제사 김응해(金應海) 장군께서 중수하신 건물이다.

▲ 세병관 기둥. 내주와 외주가 모두 한아름을 넘는다.

▲ 세병관 내부

건물 크기에 걸맞게 현판 역시 크다. 통제사공의 대자(大字) 현판과 필체가 흡사한 듯도 한데 자세히 보니 다르다. 해설사 김은주(金銀珠) 씨가 서유대 통제사의 휘호라고 들려 준다. 세병관(洗兵館)이라는 이름은 두보의 시 ‘세병마행(洗兵馬行)’에서 유래된 것으로 ‘전쟁을 종식하고 평화를 염원하는’ 뜻이 담겨 있다고 한다. 세병관 안쪽에는 사방에 빙 둘러 ‘통제사좌목(統制使座目)’이 걸려 있다. 통제사좌목은 해군 총사령관인 통제사 이름 밑에 휘하 제독 및 고위 장교들의 이름을 적은 것으로 이를테면 막료 명단이라고 할 수 있다. 통제사 이름을 필두로 장교들의 직책과 이름을 적고, 각각의 이름 밑에 거주지까지 적어 놓았다.

이 좌목들 역시 예사 크기가 아니다. 게다가 세병관이 웬만한 2층 건물보다 더 높아서 좌목들이 거의 수직에 가깝게 걸려 있다. 그 안에 적힌 글자들 중에 혹시 우리 선조님 휘자가 들어 있을까 확인하기 위해 일행 모두가 까치발을 든 채 목을 길게 뽑느라 혼이 났다. 사진을 찍어야 하는 발용 종친은 아예 마루에 누운 자세로 카메라 셔터를 누른다.

▲ 유비연 통제사좌목. 유비연 통제사는 요동백(휘 응하) 할아버지의 외손자이다.

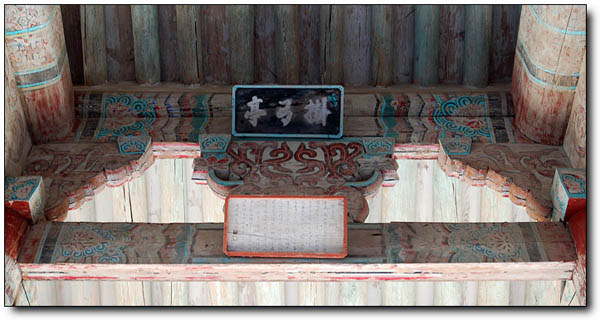

통제사좌목 중에 정남향, 즉 섬돌 바로 안쪽에는 ‘괘궁정(掛弓亭)’이라고 적힌 특이한 현판이 걸려 있다. 김은주 해설사 말에 의하면 원래 통제영으로 들어오는 입구 양쪽에 ‘괘궁정(掛弓亭)’과 ‘괘도정(掛刀亭)’ 두 개의 정자가 있어서 활과 칼을 걸어두었다고 한다. ‘괘도정’ 현판은 전하지 않는지 ‘괘궁정’ 현판 하나만 걸려 있다.

▲ 괘궁정 현판

세병관 앞마당 오른쪽 담장 근처에는 절집의 당간지주 같기도 하고 제주도의 정낭(대문)과 비슷하기도 한 기다란 돌이 두 개 서 있다. 큰 것이 한 길을 조금 넘고, 작은 것은 어깨 높이다. 김은주 해설사는 빙그레 웃으며 통제영의 영기(營旗)와 원수기(元帥旗)를 걸 때 사용하던 것인데 현재 1기만 남았다고 한다. 해군사령부 깃발과 총사령관기(旗)가 나부끼는 게양대와 같은 셈이다.

▲ 통제영기와 원수기를 걸던 게양대

▲ 요동백(휘 응하)의 아우님 김응해 통제사께서 중수하신 세병관의 위용

세병관을 둘러보고 잠시 한산도 앞바다를 내려다본다. 집에 돌아와 답사기를 쓰느라 통제사공 자료를 찾아 공부하다가 뒤늦게 알았다. 한동안 업무에 쫒겨 우리 홈에 못 들어왔던 2006년 12월 26일 우리 문중의 보배 주회 종친이 우리보다 먼저 통영시의 통제사공 유적을 둘러보고 주요한 내용을 많이 알려 주셨다.

세병관 앞의 망일루 등을 살펴보고 통제영 바로 앞에 있는 통영시향토역사관으로 들어갔다. 통영시의 주요 민속자료들을 모아 놓았다. 용무를 말하자 마침 관장은 공무로 타지에 출장 중이었고, 여직원 김은하(金銀河) 씨가 맞이한다. 잠시 후 중년의 남자 직원이 들어와 이런저런 이야기를 들려준다.

▲ 세병관 앞의 부속건물들. 왼쪽 위에서부터 지과문, 두룡포기사비, 수항루, 망일루

통제사공께서 순직하신 운주당(運籌堂)을 묻자 복원 중인 건물을 가리킨다. 인사를 나누고 운주당으로 향했다. 운주당은 1998년부터 2007년까지 10년 동안 통제영의 연차적 복원계획에 의해 2003년 11월에 복원되었으나 아직 개방되지 않고 있다. 운주당 영역에는 운주당을 비롯해 경무당(景武堂), 병고(兵庫), 내아(內衙) 등의 건물이 들어서 있다.

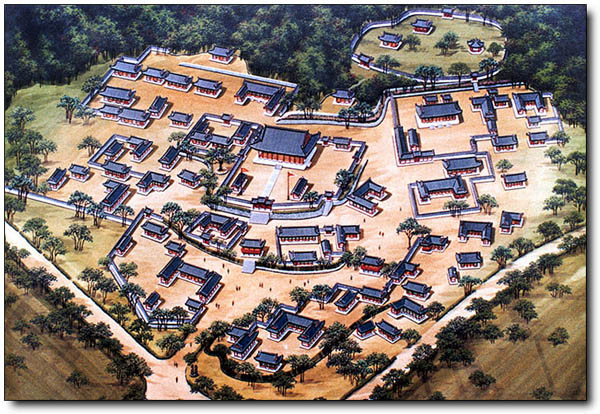

▲ 통제영 복원 계획도

▲ 통제영 고지도. 이 지도를 바탕으로 통제영을 복원하고 있다.

운주당은 5칸×3칸의 팔작지붕 익공집으로 겹처마와 두리기둥으로 지어졌다. 경무당은 3칸×2칸의 팔작지붕의 두리기둥집이다. 운주당 영역은 통제사공께서 서거하신 장소라 그런지 옷깃을 다시 여미게 만든다.

▲ 운중당 영역. 아직 공개되지 않고 있다.

가장 오른쪽에 있는 내아는 여염집과 흡사해서 금방 눈에 띈다. ㄷ자집 형태의 남향인데, 대청을 사이에 두고 안방과 건넌방이 마주본다. 동쪽의 건넌방 앞으로는 방과 부엌이 배치되었다. 서쪽 안방 앞에는 창고와 방 2개가 이어 붙었는데, 뒤에 툇마루가 달렸다. 안쪽 본채는 팔작지붕에 사각기둥이며, 5칸×1.5칸이다. 양쪽에 내달린 바깥채는 맞배지붕이다.

▲ 운주당(運籌堂)

▲ 운주당 옆 경무당(景武堂)

▲ 내아(內衙). 일반 살림집 형태이다.

▲ 통제사께서 거주하셨던 내아. 이곳에서 통제사께서 순직하셨을 것이다.

내아 앞에는 3칸×1칸 크기에 맞배지붕의 행랑채가 있는데, 가운데 문을 사이에 두고 동쪽에 방, 서쪽에 창고가 배치되었다. 통제사공께서 퇴청 후에 기거하셨던 집이 아닌가 하는 생각이 든다. 그 동쪽으로 충렬여중ㆍ고가 있었는데, 통제영 복원사업에 따른 발굴조사를 위해 다른 곳으로 이전하여 출입이 금지되었다.

▲ 통제영 복원사업에 의한 발굴조사가 실시될 충렬여중ㆍ고 자리

통제영지 유적을 살피고 나니 어느새 14:50분이다. 태영 종친은 시간상 답사하지 못한 충렬사와 여수의 호좌수영수성창설사적비(麗水湖左水營守城-設事蹟碑) 등이 못내 아쉬운가 보다. 중앙시장에서 간단한 요기로 허기를 채우고, 서울로 향했다. 20:40분 하남IC를 통과하면서 항용 종친이 영윤 종친에게 연락을 취한다. 마침 가족들과 노래방에서 즐거운 시간을 보내다 전화를 받으신 것 같다. 하남지역 종친들이 애용하는 식당에 모여 지난 2박 3일 동안의 답사로 이야기꽃을 피웠다. 고생했다며 영윤 종친이 저녁을 냈다. 덕분에 피로가 가신다. 이번 답사 기간 동안 태영 종친의 물적ㆍ정신적으로 큰 봉사를 하였다. 덕분에 소중한 답사여행을 다녀왔다. 답사 일행은 이 자리를 빌어 이정업 선생을 비롯한 흥해읍민과 유림 어르신들 및 관계자 여러분께 머리 숙여 진심으로 감사 말씀을 올립니다. 아울러 재원ㆍ정중ㆍ영윤 종친은 물론 성원해 주신 종친 모든 분께도 감사 말씀을 드리며 인사에 갈음합니다. 즐거운 설날, 만복이 그득하시길 빕니다. □방손 태영이 뜻을 세우고, 방손 발용과 족손 항용ㆍ윤식이 삼가 기록합니다. □사진 발용, 글 윤식

|

◀ 歲癸未季夏玉洞歸人識

◀ 歲癸未季夏玉洞歸人識