본문

|

|

|

(2006. 8. 29. 태영(군) 제공) 1779년(정조 3) 전라남도 여수지방의 사병(士兵)들과 의승(義僧)들이 뜻을 모아 전라남도 여수시 연등동에 세운 비.

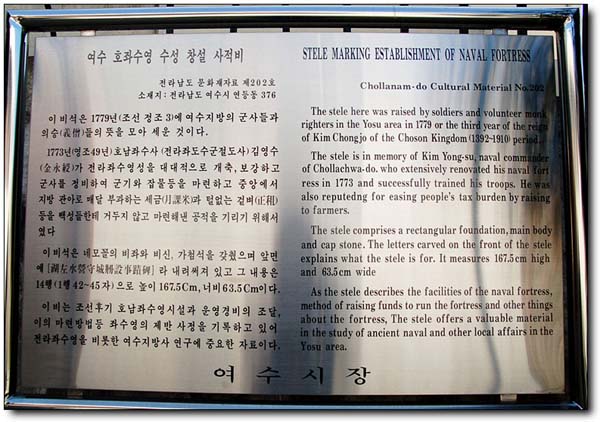

지정번호 : 전남문화재자료 제202호 소재지 : 전남 여수시 연등동 376 시대 : 조선시대 크기 : 높이 167.5㎝, 너비 63.5㎝ 분류 : 석비

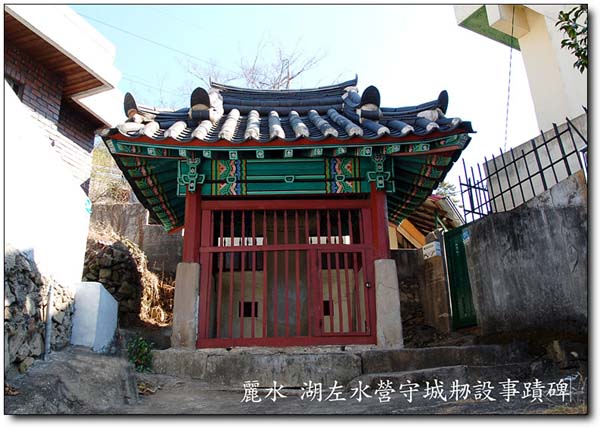

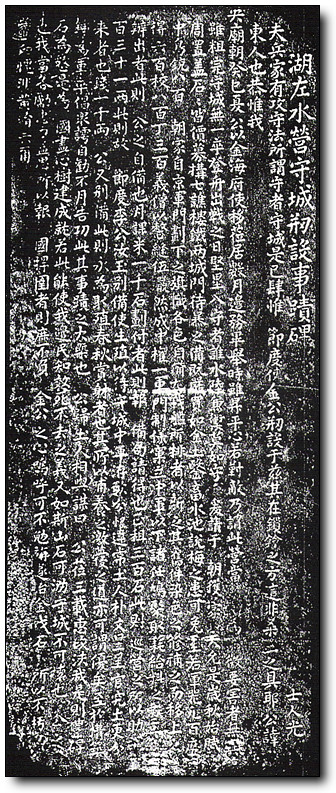

1998년 8월 13일 전라남도문화재자료 제202호로 지정되었다. 유상열이 소유하고 있다. 비의 높이 167.5㎝, 너비 63.5㎝이며 비각에 보존되어 있다. 비신은 사각 비좌와 가첨석(加墅石)을 갖춘 구조로, 앞면에 가로쓰기로 ‘호좌수영수성창설사적비’라 씌어 있고 14행의 글이 음각되어 있다. 한 행은 보통 42∼45자이다. 비의 원형이 약간 훼손되어 비문의 판독이 어려운 부분이 있다.

비문에 이 비는, 1773년(영조 49) 호남좌수사로 부임한 김영수(金永綬)가 전라좌수영성을 대대적으로 개축·보강하고, 군사를 정비하였으며, 군기·잡물 등을 마련하고, 월과미(月課米:중앙에서 지방 관아에 매달 부과하는 세금)와 털 없는 겉벼 등을 백성들한테 거두지 않고 마련한 공적을 기리기 위해 세운 것이라 기록되어 있다. 특히 이같은 재정비의 노력에 의승 등이 적극 협력하였으며 비변사, 감영(監營), 경군문(京軍門)도 이런 저런 도움을 주었다고 한다.

영조 연간 말기와 정조 연간 초기의 호남좌수영 시설과 설비, 운영 경비의 조달과 이의 마련 방법 등 좌수영의 여러 사정을 알아볼 수 있는 사항들이 기록되어 있어 조선 후기 지방사 연구에 중요한 자료가 된다

* 여수의 호좌수영수성창설사적비 [麗水湖左水營守城-設事蹟碑]

국역 호남여수읍지

* 전라좌수영성(全羅左水營城) 전라좌수영은 북쪽의 종고산(鍾鼓山)을 후진으로 배경삼고, 남동쪽의 얕은 예암산을 안산으로 하여 산줄기와 그 사이에 생긴 경사대지 위에 축조한 일종의 평지석성이다. 남, 동 및 서쪽에 성문을 내고 남문 밖이 바로 바다와 면하게 하여 성체의 형상은 원형에 가깝다. 영성은 여타 읍성의 경우와 다를바 없는 배치로 「호좌수영지」의 영성도(營城圖)에는 왕권을 상징하는 객사 진남관(鎭南館)이 가장 중요한 위치에 서고, 남문에서 이곳에 이르는 가로는 객사와 동헌에서 로단경(路端景)이 된다. 즉 가로망은 남문에서 동헌과 객사로 이어지는 남북축과 서문에서 동문까지의 동서축이 삼교차(三交叉) 되는 곳에 객사와 동헌이 위치하며, 동쪽에 중영(重營)이, 서쪽에 향청(鄕廳)이 들어섰다. 좌수영성은 성종 10년(1479)에 내례포(內禮浦)를 철폐하여 수군절도영을 설치하고 수군절도사를 두면서 변화를 시작했다. 성종 16년(1485. 3월)에 모옥(茅屋) 대신에 성보(城堡)를 축조하기 시작하여 1491년에 성보(城堡)가 완성되었다. 이후 광해군 3년(1497) 절도사 이량이 돌을 운반 장군도 왼쪽에 축대를 쌓았고, 선조 24년(1591)에 이충무공이 전라좌수영으로 부임해 성문 해자(垓字)를 축조했다. 선조 26년(1593. 7월) 삼도수군통제사가 된 이충무공에 의해 거제 한산도로 진을 옮겼으나, 일년후 절도사 이시언(李時言)이 본직(本職)으로 옮겨 삼도(三道)를 통제할 제영사(諸營舍)를 건설했다. 이후 1664년 절도사 이도빈(李道彬)이 진남관(鎭南館), 망해루(望海樓), 결승당(決勝堂)을 재건했으나, 1716년 화재로 진남관(鎭南館)이 소실되었다. 1718년 절도서 이제면(李濟冕)이 진남관을 다시 중건하였는데, 고종 32년(1895) 전라좌수영이 혁파(革罷)되었다. 허섬(許暹)의 「호좌수영지」에 실린 성곽과 관아에 대한 사항은 임란을 거치면서 1895년 혁파때까지 다소의 변화는 있었지만, 거의 대체적인 전라좌수영의 면모와 크게 다를바 없다고 여겨진다. 전라좌수영이 최초 설치될 당시의 규모에 대해서는 정확히 알 수 없으나 경상우도(慶尙右道)와 함께 전라좌도(全羅左道)는 적로요해처(敵路要害處)이므로 성을 쌓도록 하였다. 「坐地東向 周回三千六百三十四尺 東西長一千二百尺 南北廣九百八尺 堡內水泉北至順川府 陸路二息二十七里 東至平山浦 水路四十里」라 하였다. 성종 21년 10월에 전라좌수영을 수축하였는데, 당시의 규모를 「周三千六百三十四尺」이라 하였는데, 성체의 둘레가 36,340척이며, 동서1,200척, 남북 908척으로 동서가 약간 긴 형상이었다. 그런데 1847년의 기록인 「호좌수영지」에는 체성(體城) 주위가 3,158 포척(布尺)이라 하였다. 당시에 포척 기준을 어디에 두었는지는 알 수 없으나 치수에는 큰 차이가 없으며, 성안의 수천(水泉)도 각각 6곳과 7곳으로 대체적인 규모는 크게 변하지 않았던 것으로 생각된다. 특히 성종 년간의 규모를 당시의 영조척(營造尺)을 기준으로 산정하면 약 1133.44m가 되는데, 현재 성곽의 유지(遺址)로서 실측되는 1.74Km와 약간의 차이만난다. 이러한 차이는 이후에 설치되는 치성(雉城)이나 옹성(甕城) 부분의 치수산정, 또는 측량방법에서 비롯된 것이 아닌가 생각된다. 어쨌든 성종 21년에 성체의 기본 골격이 완성되고, 이후로는 이 바탕위에서 적절한 변용이 있었지만 큰 차이는 없었다고 여겨진다. 영성(營城)은 1774년 절도사 김영수(金永綬)가 수축공사를 할 당시에 곡성(曲城)이 6처라 하였으며, 여기에 각각 포루(鋪樓) 6채를 세우고 화포기(火砲器) 6좌(坐)를 두었다고 하였다. 그리고 허섬(許暹)의 「호좌수영지」에는 1847년 당시 영성(營城) 내의 시설과 규모에 대해서 기록해 두었을 뿐 아니라 첨부한 영성도(營城圖)를 통하여 당시의 면모를 살펴 볼 수 있다. 현재는 복개되어 도심 간선도로가 된 굴강(屈江)을 따라 남문에서 망해루(望海樓)와 진남관으로 이르는 남북축은 그대로 유지되며, 서문에서 군자동과 중앙동의 경계인 골목길은 망해루에 이르고, 다시 여기서 진남관 동쪽 담장을 따라서 동헌에 이르러 동사동과 관문동의 경계인 골목길을 따라서 동문에 이르는데, 도중에 중영(中營)과 장대(將臺)인 고소대(姑蘇臺), 기타 건물들로 연결된다. 이러한 가로망이 당시의 삼교차로(三交叉路)를 이루던 영성 내의 주요 간선도로로서 지금은 골목길로 변하여 남아 있다.

<좌수영수성창설사적비> 해설 및 역문 소개 (2006. 9. 28. 태영(군) 제공)

종 목: 문화재자료 제202호 (여수시) 명 칭: 여수호좌수영수성창설사적비(麗水湖左水營守城-設事蹟碑) 분 류: 기록유산 / 서각류/ 금석각류/ 비 수량면적: 1기 지 정 일: 1998.08.13 소 재 지: 전남 여수시 연등동 376 시 대: 조선 소 유 자: 유상열 관 리 자: 여수시 상세문의: 전라남도 여수시 문화체육과 061-690-2222

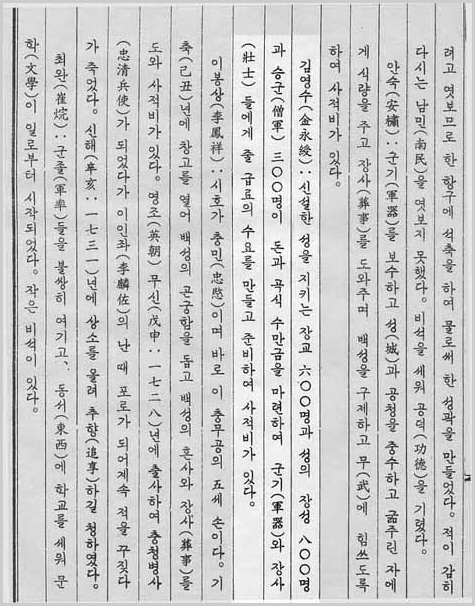

<설명> 사적비란 어떠한 사건이나 사업에 관련된 사실이나 자취를 기록해 놓은 비이다. 이 비는 조선 영조 49년(1773) 호남좌수사로 부임해온 김영수가 전라좌수영의 성을 크게 다시 지어 새로이 하고, 군사를 정비하며, 군기, 잡물 등을 마련한 사실과 월과미(月課米:중앙에서 지방의 관아에 매달마다 부과하였던 세금), 털 없는 겉벼 등을 마련해 놓았던 사실을 적고 있다. 비각 안에 모셔둔 비는 네모난 받침돌 위로 비신을 세우고 머릿돌을 올린 모습으로, 비신 앞면에 ‘호좌수영수성창설사적비’라는 비의 명칭을 가로로 새겨 놓았다. 비문은 한줄에 42∼45자씩 14줄의 글을 세로로 적어 놓았다. 정조 3년(1779) 지방의 군사들과 승병들이 뜻을 모아 세운 것으로, 이 비를 통하여 영조 말·정조 초 호남좌수영의 시설과 설비, 운영경비 및 이의 마련방법, 사병·승병을 비롯한 지방민들의 협조상황 등을 알 수 있어 호남지방의 역사를 이해하는 데에도 좋은 자료가 되고 있다.

<역문> 무릇 병가에는 공수법이 있으니 이른바 지킨다는 것은 성을 지키는 것을 일컫는 것이다. 절도사 김공이 이곳에 성을 쌓으니 이는 중요한 장소에(출입의 요소(要所)에?) 상토(桑土)의 갖춤이 아닌가? 공의 이름은 영수(永綬)요 안동(安東)인이다. 우리 영조조 계사년(1773년;영조49)여름에 김해부사에서 옮겨와 수개월에 걸쳐 변무를 마쳤는데, 이때는 비록 태평한 때였으나 마음은 적을 대하고 있는 것 같이 하였다. 이에 이르기를 "이 영(營)은∼∼을 감당하는(또는, 이 영은 마땅히)∼∼한 요충지임에도∼∼이 없었도다.(또는, 어찌∼∼한 ∼∼요해처에 없는가)비록 조잡하나마 수성(守城)을 완성 하였으나 성을 지키는 병사가 하나도 없으니, 배를 타고 출전하는 날에 성에 들어와 지킬 자가 누구인가. 바다와 육지를 동시에 방어하는 것은,∼∼을 지킴만 같은 것이 없다."

이에 조정에 요청하여 어명을 받아서 이 해 가을에 공역을 시작하였다. 둘레에는 모두 개석(盖石)을 두루 놓고, 돌은 모두 돈을 주고 모았으며, 칠초루(七초樓)를 짓고 철(鐵)로 두 성문을 만들어 쉽게 들어나는 것에 대비하는 설비를 이미 엄하게 갖추었고, 금토(金土)와 같은 것을 사들이고 물길을 뚫고 못물을 모았으니 설매지환(說梅之患)을 가히 면할 수 있게 하였다. 군기와 범백∼∼같은 것에 이르러서는 조총(鳥銃) 팔백을 조정에서 서울 경군문으로부터 마련하여 내려 보내 주었으며, 각색의 깃발을 스스로 마련하였고, 아홉 척의 전함에 비치할 것도 새롭게 하였다. 그 오래된 것들은 염색을 하거나 새롭게 보수하여 위로 옮겨서∼∼하였다. 육백매의 조총과 팔백명의 장정과 3백명의 의승(義僧)을 얻으니 대오가 정돈되고 엄숙하여졌다. 그리하여 일군문(軍門)의 모양을 이루었고, 중군이하 제임(諸任)의 벼슬 몫도 세웠다. 함께 힘을 모으고 덜어내어 급료곡식∼∼을 마련해 낸 것은 곧 공이 스스로 마련한 것이다. 월과미(月課米)로 쌀 일천석이 배당되었는데 이것은 비국(備局:備邊司)에 보고하여 얻었으며, 정조(正租) 3백석은 순영(巡營)에서 도와서(또는 조(助)∼∼으로)∼∼한 것이다. ∼∼백삼십일량은 고인이 된 절도사 이여옥(李汝玉)이 따로 준비하여 이자를 늘리므로서 수성(守城)을 지키는 중군의 전렴분한(斂分恨)(?)이 평시와 어긋날때에 대비토록 한 것이다. 지방 사람인 박문욱(朴文昱)이 관에 아뢰어 토지를 살펴 다시금∼∼하여 온 것이다. 돈 일천냥을 공이 또 별도로 준비하였는데 이것으로 오래도록 이자를 늘려 봄 가을에 활쏘기 대회에서 상으로 주도록 하였다. 이로써 배불리 먹이고 힘을 북돋울 방도가 또한 가히 훌륭하다 하겠다. ∼∼종(鍾)을 구축함에 이르러서는 군졸된 자들이 무리를 불러 모아 서로 권유하여 한달이 못되어 완공을 고하였다. 이상이 그 사적(事蹟)의 대략이다.

공이 임기를 마치고 돌아감에 이르러 지방 사람들이 서로 의논하여 가로되 고이 부임하여 3년동안 선정을 ∼∼. 이런 즉 큰석∼∼돌에 ∼∼(함으로서)공경을 삼으니 위국진심으로 세움을 이룬 것이다. 이같은 것은 능히 우리 변방 백성들로 하여금 '죽는 한이 있어도 (백성들을)버리고 가지 않는다'는 의(義)와, 또 이와같이 산의 돌은 가히 갈라져도 수성(守城)은 무너지지 않음을 알게 하였느니 공의 ∼∼이로다. 우리가 마땅히 힘 쓸 바는 힘을 다하고 생각을 다하여 나라의 은혜에 보답하고 변방을 지키는 것인바, 이것이 김공의 마음을 저버리지 아니하는 바이다. 오호라, 어찌 가히 힘쓰지 아니할 것인가. 마침내 쇠를 녹이고 돌을 깎아, 천추에도 썩지 아니할 ∼∼누런 비단이 아님을 ∼∼말하노라. 건륭 44년 기해(1779) 시월일 지방민과 병사들이 뜻을 모아 세웠는데, 의승(義僧)들이 자원하여 조역하였다.

도감(都監) 가선 조대려(趙大呂), 동수(洞首) 가선 박동기(朴東起), 존위(尊位) 박경장(朴景章), 한호(韓湖) (김동수 판독번역)

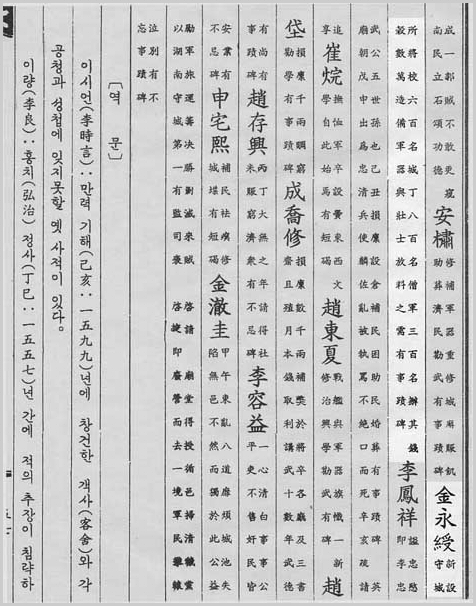

<湖左水營守城刱設事蹟碑> 원문 (2007. 2. 10. 태영(군)제공) 소재지: 전남 여수시 영등동 376 건립연대: 1779年 10月 日 규모(cm): 총고/242 비고/167 폭/63 厚/17 도지정문화재: 제202호

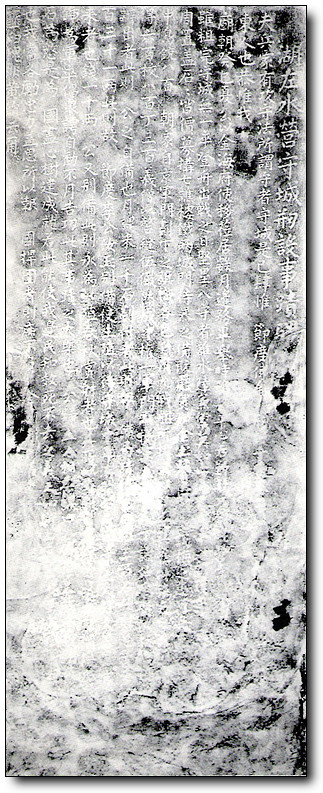

[碑文] 夫兵家有攻守法所謂守者守城是巳肆惟 節度使金公刱設于玆其在銷鈴之方這非桑土之具耶公諱永綬安東人也恭惟我英廟朝癸巳夏公以金海府使移莅居數月邊務畢擧時雖昇平心若對敵乃謂此營當口口爲口激要害者無口口雖粗完守城無一卒登舟出戰之日堅壘入守者誰水陸兼口莫如守城爰請于朝獲家天允是歲秋始賦周置盖石石皆價募構七譙樓鐵兩城門待暴之備旣嚴買如金土鑑畜水池設梅之患可免至若軍器凡百磨硏中鳥銃八百 朝家自京軍門劃下之旗幟各色自備九戰艦所排者以新之舊件染色之修補之而移上口口得六百校八百丁三百義僧以整縫伍嚴然成中權一軍門制樣窠立中軍以下諸任鳩聚取口給料之穀豆口辨出者此則 公之自備也月課米一千石劃付者此則報備局請得也正祖三百石此則巡營之所以助口口百三十一兩此則故 節度李公汝玉別備使生殖以待守城中軍洊斂分恨違常土人朴文昱呈官究土更分限來者也錢一千兩 公又別備此則永爲取殖春秋賞射者也其所以哺養之激蘉之道亦可謂優矣至於構築鍾爲軍卒倡衆謣自勤不月告功此其事蹟之大槪也 公歸土人相與謀曰 公莅三口惠政決我是則豊碑石爲愍是爲國盡心樹建成就若此能使我邊民知效死不去之義又如斯山石可泐守城不可壤也公之恩也我當各勵忠力盍思所以報國桿圉者則庶不負金公之心鳴呼可不勉旃遂冶金伐石口所以不朽口口口臼慓非黃絹云爾

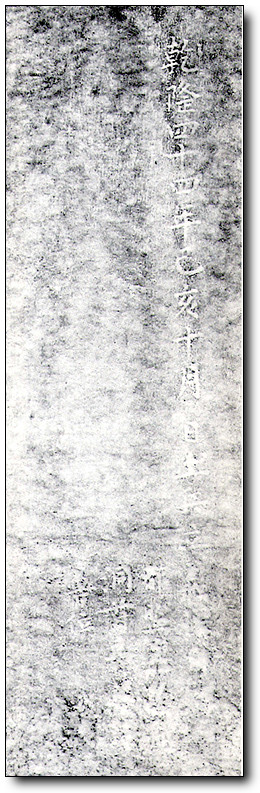

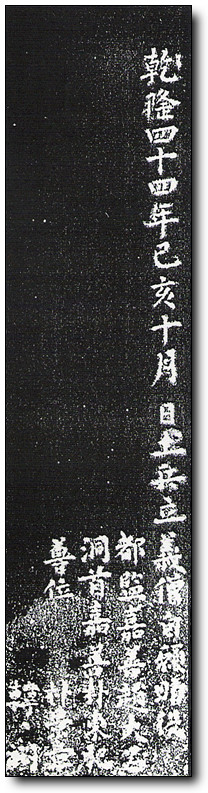

乾隆四十四年己亥十月 日土兵立義僧自願助役 都監嘉善 趙大呂 洞首嘉善 朴東起 尊位 朴景幸 韓洲

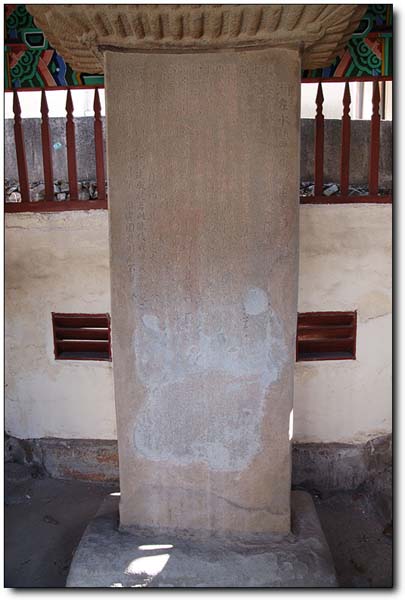

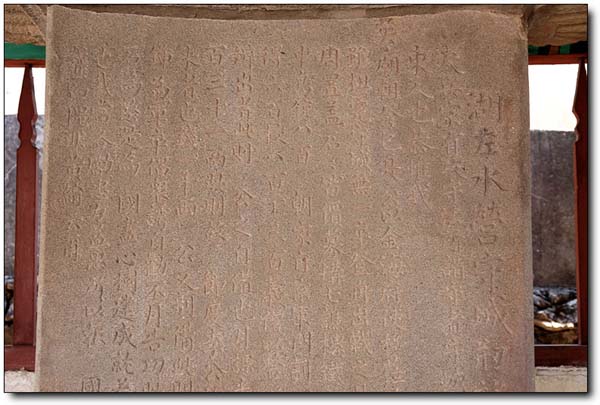

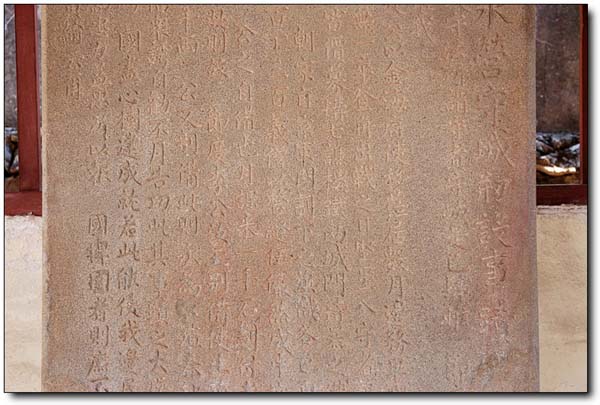

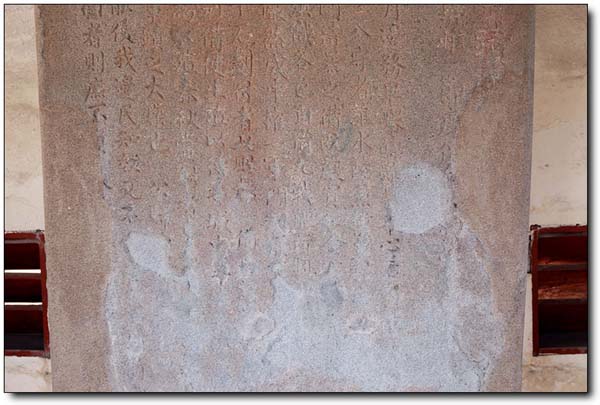

<호좌수영수성(湖左水營守城) 창설사적비 사진 자료> (2007. 2. 12. 발용(군) 제공) 지정번호 : 문화재 자료 제 202호 소재지 : 여수시 연등동 376 규모 : 높이 167.5cm, 폭 63.5cm 시대 : 조선 정조(1779) 지정연월일 : 1998년 8월 13일

이 비는 조선 영조 49년(1773) 호남좌수사로 부임해온 김영수가 전라좌수영의 성을 크게 다시 지어 새로이 하고, 군사를 정비하며, 군기, 잡물 등을 마련한 사실과 월과미(月課米:중앙에서 지방의 관아에 매달마다 부과하였던 세금), 털 없는 겉벼 등을 마련해 놓았던 사실을 적고 있다. 비좌와 비신, 이수를 모두 갖추고 있는 이 비석의 비좌와 비신은 장방향이다. 비좌의 4면에 모두 안상을 새겼고 비신의 아랫부분은 심하게 훼손되어 시멘트로 보수하였다.

비신에 호좌수영수성창설사적비(湖左水營守城創設事蹟碑)라는 이름(碑題)을 새겨놓았다. 비문의 주요 내용은 당시 의승 수군 300여 명이 전라좌수영을 보수하고, 자원해서 지켰다는 것을 골자로 하고 있어 임진왜란 당시의 상황이나 의승 수군의 활동, 특히 토병(土兵)의 존재를 알려주고 있는 중요한 자료이다. 비신의 뒷면에「乾隆四十四年己亥十月日土兵立義僧自願助役」라는 음기가 있어 정조 3년(1799)에 세웠음을 알 수 있다.

▲ 호좌수영수성창설사적비각 전경

▲ 호좌수영수성창설사적비 전면

▲ 사적비 전면 윗부분

▲ 사적비 전면 중간부분

▲ 사적비 전면 아랫부분 - 멸실 된 곳이 통제사공의 諱가 음기 되어 있던 곳입니다.

▲ 사적비 뒷면

▲ 호좌수영수성창설사적비각 우측의 안내판

<호좌수영수창설사적비 탁본> (2007. 7. 22. 발용(군) 제공)

▲ 호좌수영수창설사적비 탁본(전면) ▲ 호좌수영수창설사적비 탁본(후면) ▲ 2004년 '여수시 주요비석 탁본기행'에서 발췌

▲ 호좌수영수창설사적비 탁본(전면) ▲ 호좌수영수창설사적비 탁본(후면) ▲ 1995년 '여수문화원 발행 여수문화 9집'에서 발췌

아래 위의 사진 자료는 같은 호좌수영수창설사적비의 탁본자료입니다. 위는 2004년 탁본한 것이고 아래는 1995년 탁본한 것입니다. 10년 만에 비석의 마멸을 한눈으로 알아볼 수 있습니다. 우리문중 금석문의 탁본 중요성을 생각하게 합니다. <자료제공 태영>

|