본문

|

|

|

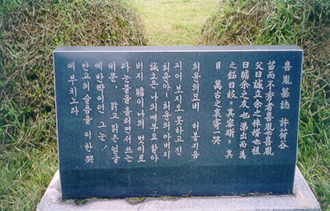

<묘소전경> <묘비석>

<묘소>

<허난설헌 묘와 자녀 묘>

<자녀 묘> <자녀 묘비>

--- <희윤의 묘비> 허봉 지음 --- 피어보지도 못하고 진 희윤아 - 희윤의 아버지 성립(誠立)은 나의 매부요 할아버지 첨(瞻)이 나의 벗이로다 눈물을 흘리면서 쓰는 비문, 맑고 맑은 얼굴에 반짝이던 그 눈! 만고의 슬픔을 이 한 곡(哭)에 부치노라

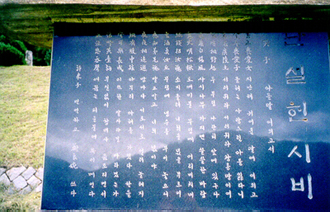

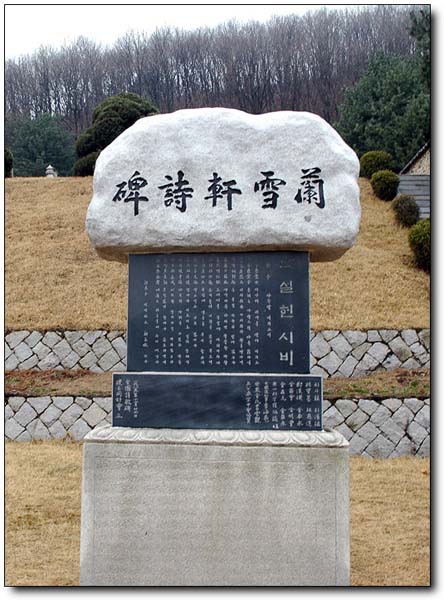

<허난설헌 시비>

<신 시비>(2006. 4. 발용(군) 제공)

--- <아들딸 여의고서> --- 지난해 귀여운 딸애 여의고 올해는 사랑스런 아들 잃다니 서러워라 서러워라 광릉땅이여 두 무덤 나란히 앞에 있구나 사시나무 가지엔 쓸쓸한 바람 도깨비불 무덤에 어리비치네 소지 올려 너희들 넋을 부르며 무덤에 냉수를 부어놓으니 알고말고 너희 넋이야 밤마다 서로서로 얼려놀 테지 아무리 아해를 가졌다 한들 이 또한 잘 자라길 바라겠는가 부질없이 황대사 읊조리며서 애끊는 피눈물에 목이 메인다

종 목-시도기념물 90호 명 칭 허난설헌(許蘭雪軒墓) 분 류-묘 수 량-1기 지정일-1986.09.07 소재지-경기 광주시 초월면 지월리 산29-5 소유자-안동김씨서운관정공파종중 관리자-안동김씨서운관정공파종중

1) 허난설헌(許蘭雪軒) 1563(명종 18)∼1589(선조 22). 조선 중기의 여류시인. 본관은 양천(陽川). 본명은 초희(楚姬). 자는 경번(景樊), 호는 난설헌. 강릉출생. 엽(曄)의 딸이고, 봉의 동생이며 균(筠)의 누이이다. 가문은 현상(賢相) 공(珙)의 혈통을 이은 명문으로 누대의 문한가(文翰家)로 유명한 학자와 인물을 배출하였다. 아버지가 첫 부인 청주한씨(淸州韓氏)에게서 성(筬)과 두 딸을 낳고 사별한 뒤, 강릉김씨(江陵金氏) 광철(光轍)의 딸을 재취하여 봉·초희·균 3남매를 두었다. 이러한 천재적 가문에서 성장하면서 어릴 때 오빠와 동생의 틈바구니에서 어깨너머로 글을 배웠으며, 아름다운 용모와 천품이 뛰어나 8세에 〈광한전백옥루상량문 廣寒殿白玉樓上梁文〉을 짓는 등 신동이라는 말을 들었다. 허씨가문과 친교가 있었던 이달(李達)에게 시를 배웠으며, 15세 무렵 안동김씨(安東金氏) 성립(誠立)과 혼인하였다. 가정내의 불화와 사랑하던 남매를 잃은 뒤 설상가상으로 뱃속의 아이까지 잃는 아픔을 겪었다. 또한, 친정집에서 옥사(獄事)가 있었고, 동생 균마저 귀양가는 등 비극의 연속으로 삶의 의욕을 잃고 책과 먹〔墨〕으로 고뇌를 달래며, 생의 울부짖음에 항거하다 27세의 나이로 생을 마쳤다. 조선 봉건사회의 모순과 잇달은 가정의 참화로, 그의 시 213수 가운데 속세를 떠나고 싶은 신선시가 128수나 될 만큼 신선사상을 가졌던 것으로 보인다. 작품 일부를 균이 명나라 시인 주지번(朱之蕃)에게 주어 중국에서 《난설헌집》이 간행되어 격찬을 받았고, 1711년에는 일본에서도 분다이(文台屋次郎)가 간행, 애송되었다. 유고집에 《난설헌집》이 있고, 국한문가사 〈규원가 閨怨歌〉와 〈봉선화가鳳仙花歌〉가 있으나, 〈규원가〉는 허균의 첩 무옥(巫玉)이, 〈봉선화가〉는 정일당김씨(貞一堂金氏)가 지었다고도 한다.

참고문헌 蘭雪軒詩集(國立本) 許筠全集(成均館大學校大東文化硏究院, 1981) 女流詩人 許蘭雪軒考(朴鍾和, 成均 3, 成均館大學校, 1950) 許楚姬의 遊仙詞에 나타난 仙形象(金錫夏, 國文學論叢 5·6合輯, 檀國大學校, 1972) 허난설헌연구(문경현, 도남 조윤제박사고희기념논총, 1976) 역대여류한시문선(김지용편역, 대양서적, 1975). 〈高敬植> |