본문

|

|

|

(2008. 3. 10. 항용(제) 제공) 출전 : <증평예술-2007년 제2집>(2007. 12. 한국예술문화단체 총연합회 증평지부 간) 34p--44p

필자 : 신 범 식

김득신(金得臣.1604∼1684)은 경상도 관찰사를 지낸 치(緻. 1577~1625)의 첫째 아들로 태어났다. 그의 출생지에 대해 정확한 기록이 없어 상고할 수 없으나, 묘소는 증평군 증평읍 율리에 있다. 그는 조선 중기의 시인으로 본관은 안동(安東)이며, 자는 자공(子公)이고, 호가 백곡(柏谷) 또는 백곡노인(栢谷老人), 백곡노수(栢谷老叟), 백곡계옹(柏谷溪翁), 백곡병부(柏谷病夫), 그리고 귀곡산인(龜石山人)이다. 귀곡산인이라는 호는 그가 우거하던 증평 좌구산아래 귀석산촌에서 딴 것이다. 김득신은 어릴 때 천연두를 앓아 노둔한 편이었으나, 부친의 가르침과 훈도를 받아 서서히 문명을 떨친 인물이다. 공부할 때에 옛 선현과 문인들이 남겨놓은 글들을 많이 읽는 데 치력하였으며, 그 중 <백이전>은 억 번이나 읽었다고 하여 자기의 서재를 ‘억만재’라 이름지었다. 저서로는 『백곡집(柏谷集)』과 『종남총지(終南叢志)』가 전한다.

주지하는 바대로 백곡 김득신은 시에 발군한 문장가이기도 하거니와, 글씨에도 조예가 깊었다. 『백곡집』의 「행장초」에 의하면, 서법에 뜻을 두었는데 초성(草聖)에 더욱 기묘하였으나, 30세 뒤로는 손을 뗐다. 말년에 사람들이 간혹 글씨를 억지로 요구하면 술에 담뿍 취해서만 쓰기도 하였다.1) 라 하여 초서에 뛰어났음을 알 수 있다. 여기서 서법(書法)이라 함은 글씨의 예술적 기법을 가리키고, 초성(草聖)은 초서를 잘 썼기 때문에 일컬은 말이다. 이로 보면 김득신은 시의 경우처럼 서예에서도 조성(早成)한 것으로 보인다.2)

본고에서는 백곡 김득신의 유묵과 간찰3)에 초점을 맞추어 살펴보고자 한다.

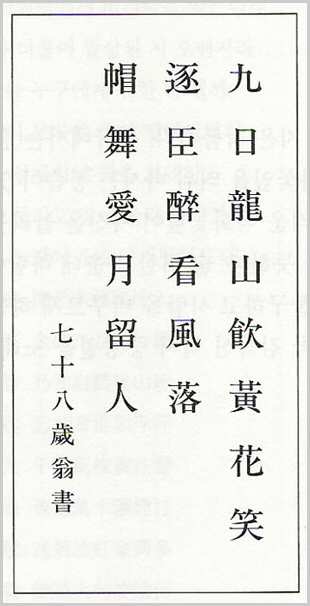

위의 오른편은 그의 유묵으로 초서 작품이다. 왼편은 필자가 탈초(脫草), 즉 초서를 정자로 바꿔놓은 것이다. 백곡의 장기인 초서가 유감없이 드러난 것으로 활달 분방한 필세(筆勢)가 잘 나타나 있다. 동진(東晉)시대 왕희지(王羲之)는 『초결가(草訣歌)』에서 “초성의 경지에 오르기가 가장 어려우니(草聖最爲難), 용과 뱀이 붓끝에서 다투고 있다(龍蛇競筆端)”라고 하였듯이 마치 용과 뱀이 꿈틀거리는 듯하다. 끝부분에 ‘七十八歲翁書(78세 늙은이가 썼다)’라는 글귀로 보아 그가 세상을 떠나기 2년 전인 1681년(숙종 7)에 쓴 것임을 알 수 있다. 그 내용은 시선(詩仙)으로 일컬어지는 당(唐)나라 이백(李白)의 「음구일용산(飮九日龍山飮)」 시를 쓴 것인데 풀이하면 다음과 같다.

9월 9일 용산에 올라 술을 마시니 국화꽃이 쫓겨난 신하라 비웃는 듯. 바람에 떨어진 모자를 취중에 바라만 보고4) 사람을 머물게 하는 저 달이 사랑스럽구나. 九日龍山飮 黃花笑逐臣 醉看風落帽 舞愛月留人

이백이 9월 9일에 용산에서 술을 마실 때 지은 작품이다. 중국에서는 음력 9월 9일을 중양절(重陽節)이라 하여 산에 올라 술잔에 국화꽃잎을 띄워 마시는 풍습이 있다. 이백이 중양절에 용산에 올라 술을 마시는데, 술잔에 띄운 국화꽃잎이 자신을 놀리듯 입술을 피하는 꼴이 자신을 쫓겨난 못난 신하라고 비웃는 듯하다. 술 취한 가운데 바람에 날려서 땅에 떨어진 모자를 멀거니 볼 뿐이다. 그럼에도 불구하고 사람을 머무르게 하는 달빛이 볼만하고 사랑스러워 마냥 즐거워하고 있다. 백곡 김득신 역시 중양절을 노래한 시 「重陽歌(중양절 노래)」가 있으니

높은 산 정상에 손님들 모이니 모두가 이 고을 풍류객이라. 열 말 천 말 좋은 술 물인 양 흔하고 금빛 술동이 둘레둘레, 술잔을 돌리네.

풍성한 안주거리 옥쟁반에 가득하니 옳거니, 아름답고 귀한 산해진미로고. 술이 거나하니 우렛소리도 아랑곳 않고 부평초 같은 신세조차 까맣게 잊었어라.

때는 가을의 끝자락 9월 9일 천 그루 만 그루 국화향기 진동하고야. 끼룩끼룩 외기러기 모래 물가에 내려앉고 우수수 낙엽은 이내 낀 물가에 나부낀다.

예서제서 한껏 즐기며 취가를 불어제끼니 등등한 기상 무지개를 질러, 호방한 흥취 드높다. 취한 가운데 매화옹 따로 있어 웅대한 시구가 하손과 음갱을 능가하네.

이같이 뛰어난 재주로도 불우하였으니 허물어진 집, 산언덕에서 비바람을 맞는다네. 나 또한 세상과 더불어 말살된 지 오랜지라 문장을 한다한들 누구에게 취한 바 될까.

심술궂은 광풍이 모자를 불어 떨어트리니 예쁜 계집애들 일제히 손뼉을 쳐댄다. 벗들은 술자리 물리고 말에 올라 돌아가니 뉘엿뉘엿 햇살은 강어귀에 나지막하도다.

高山之頂會衆賓 摠是本州風流人 十千美酒賤如水 金樽左右杯行頻 肴膳十贍滿十盤 乃知海錯兼山珍 醉裏不聞鳴雷霆 忘却身世如浮萍 是時窮秋九月九 千株萬株黃花馨 十十孤雁下沙浦 蕭蕭落木飄煙汀 四座歡謔歌醉歇 逸氣凌虹豪興多 醉中別有梅村翁 雄篇大句凌陰何 俊才如此尙十軻 破屋暴露山之阿 我亦與世抹十久 縱爲文章誰所取 狂風十劇吹落帽 小兒嬌娥齊拍手 諸朋罷酒上馬歸 亭亭日脚低江口

라 지었다. 중양절을 맞아 등고(登高)하여 벗들과 한바탕 풍류를 즐기는 모습이 눈에 선하다. 59세가 되어서야 문과에 급제하여 반평생을 낙척한 삶을 살아왔던 김득신이기에 흥겨움 속에서도 회재불우(懷才不遇)의 속내가 읽혀진다.

다음은 간찰을 살펴보자. 간찰은 문자를 이용하여 서로의 소식을 전하는 서신이다. 그 명칭도 다양하여 죽간에 쓴 것은 ‘서간(書簡)’, 비단에 쓴 것은 ‘서첩(書帖)’, 목편에 쓴 것은 ‘서독(書牘)’ 또는 ‘서찰(書札)’이라 하며, 종이에 쓴 것은 ‘전(箋)’이라 하고, 봉투를 사용하면 ‘함(函)’이라 한다. 그 외에도 ‘한훤(寒喧)’·‘척소(尺素)’·‘척한(尺翰)’이라는 명칭도 있을 만큼 그 종류가 다양하였다.

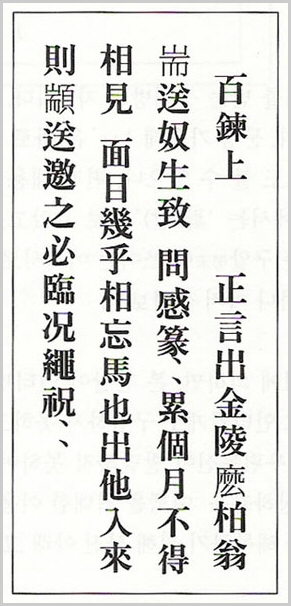

간찰, 곧 편지는 옛 문인(文人)들의 말사(末事)였다. 경서나 역사서와 같이 전적으로 집중하여 배우지는 않았지만, 예전에는 일상에서 서로 소식을 통하는 유일한 수단이었기에 무엇보다 기본적이고도 중요하였다. 편지는 사람의 마음을 가장 잘 진솔하게 전해주는 것이고, 일상의 생활과 내면세계는 물론 다른 사람과 인적·정신적 교류를 엿볼 수 있는 좋은 자료이다. 두 편을 소개한다. 첫 편은 이러하다.

‘안동 김씨 대종회 홈페이지’(이하 대종회)에 의하면, ‘간찰 #1’의 출전은 『근묵(槿墨)』이다. 이 책은 34책으로 이루어진 첩장본(帖裝本)으로 위창(葦滄) 오세창(吳世昌)선생이 우리나라 선현들의 묵적 가운데 서간류의 소품을 수집하여 엮은 것이다. ‘간찰 #2’의 출전은 『명가필보(名家筆譜)』권5로 소개하였다.5) 위의 두 간찰을 살펴보면, 동일한 내용의 글이다. 차이가 있다면 ‘간찰 #1’은 친필이고, ‘간찰 #2’는 책으로 찍어내기 위하여 목판 작업 과정을 거친 것으로 보인다. 대종회에서는 이를 다음과 같이 소개하였다.

百鍊上

耑送奴生致問 感篆感篆 累個個不得 相見面目 幾乎相忘焉也 出他入來 則送送邀之 必臨 況繩祝繩祝 正言出廣陵送 柏翁

[번역] 백련(百鍊: 鄭鎔의 字)에게 올립니다. 오로지 노복을 보내어 소생에게 문안을 물어주시니 너무나 감명됩니다. 거듭 매번 서로 모습을 보지 못한지가 얼마입니까. 얼마 있다간 서로 잊어버리겠습니다. 출타했다가 들어오면 전심으로 사람을 보내어 맞이하니 꼭 만나게 될 것입니다. 하물며 계속 축하하고 계속 축하해 줌에야.... 정언(正言: 司諫院의 정6품직)이 광릉(廣陵: 왕릉이 아니고 지명임)에 나아갔다는데 무슨 일입니까.

백옹(柏翁)이....

초서를 완벽하게 해독하기란 결코 쉬운 일이 아니다. 그러기에 많은 오독과 오역이 있어온 것도 어쩔 수 없는 현실이다. 필자는 대종회에서 제공한 해독 및 해석에 대해 이견이 있었다. 이에 구두점을 다시 찍고 이미 탈초한 한자도 고쳤다. 물론 해석도 다소 다르다. 우선 원본에 맞춰 탈초를 하였다.

다음은 구두(句讀)를 다시 찍고 번역한 것이다.

[원문] 百鍊上 耑送奴生致問 感篆感篆 累個月不得 相見面目 幾乎相忘 馬也出他 入來 則送送邀之 必臨況 繩祝繩祝 正言出金陵送 柏翁

[번역] 백련에게 올립니다. 일부러 종을 보내어 위문을 하시니 감사하고 감사합니다. 여러 달 동안 얼굴을 보지 못하매 거의 서로를 잊을 지경입니다. (마침) 말이 밖에 나가 있으니 들어오면 오로지 보내어 초청하겠으니 꼭 왕림해주시기를 빌고 빕니다. 정언은 금릉으로 나갔습니까? 백옹

‘백련’은 편지를 받는 상대방의 자(字)이다. ‘전(送)’은 ‘일부러’라는 뜻으로 편지에 자주 쓰는 투식이다. 문장 가운데 ‘ 、、’은 바로 위의 글자가 반복됨을 나타낸다. ‘個月’에서 ‘月’자를 ‘日’로도 볼 수 있으나, 편지 내용상 며칠보다는 몇 달이 더 근리(近理)하다. ‘馬(마)’를 대종회에서는 ‘焉(언)’으로 보았고, 또 ‘金陵(금릉)’을 ‘廣陵(광릉)’으로 해독했다. ‘馬(마)’는 구말(句末)에 쓰이는 어기사로 백곡이 즐겨 쓰는 문투이다. 끝으로 다른 하나마저 살펴보자.

대종회에 설명에 의하면, 본 간찰이 인터넷 경매로 나왔음을 확인하고 경매에 참가했음에도 불구하고 안타깝게도 구입하지 못하고 사진만 게시한다고 부언하고 있다. 옛날에는 오늘날 같이 우편통신이 발달하지 못하여 인편으로 간찰을 주고받았으며, 종이 또한 귀하여 편지의 상하좌우 여백을 최대한 이용하여 사진과 같이 쓴 경우가 허다하다. 아래의 간찰(사진)을 해독하기 위해 사진 아래 그림과 같이 세 부분으로 나누었다.

[원문] 1. 省式 姨母主喪事 痛哭痛哭 夫復何言 病患雖云沈篤 年齡不至高邁 以哀誠孝 心獲心

可 豈意今日遽至此境 緬惟 思慕號絶 何以堪居 又況歲月之製 素無措備 初終凡節 何以經紀 顧此孤露餘生 賴有依仰 畢竟 病未診視 殮未臨訣 撫念悲心 如何可言 今日卽成服日也 昨果就木而成服在今日耶 貧家喪禮 易不及慽勢也 哀之孝憾 烏得免也 只自遠外 心咽而已 仍問 自罹巨心 氣力何以支持 惟願 願哀順變 無至以孝傷孝 至望至望 姨從 扶病赴公 殆無虛日 昨亦早朝開座 今曉始還 未及願衣 忽承此報 心神飛越 語不知裁 都留後願更候 不宣疏 癸丑二月二十五日 姨從 功服人 得臣 疏上 鎭川葬日已過 而尙未聞完襄與否 方切悲鬱 此際此報 又至痛矣 至痛矣

2. ( )( )自去月大熾 二奴相繼出幕 日前 遠客之來留者 又大痛送去 今方兩孫兒痛臥 已四日矣 不得不令移避於後家 日夕悚懼 如坐針氈 此悶何言 似此之際 心與力俱疲 姑不得 以某物送助 此何情禮 襄日完定後 當更致書 隨力奉

3. 助計耳 黃燭五雙 大小索爐盒盞 臺具覓送耳

[번역]

생식(省式)6) 이모님의 상사는 통곡스럽고 통곡스러우니 다시 무슨 말을 하겠습니까? 병환이 비록 침독하시다고 했지만 연세가 높지 않으셔서 당신(哀)의 효성으로 내심 병환이 나으실 것으로 알았더니 오늘 느닷없이 이렇게 될 줄 생각이나 했겠습니까?

생각하건대, (당신께서는) 사모하는 마음에 슬프고 애통함을 어찌 견디겠습니까? 더군다나 세월이 바듯하여 평소 준비가 없었을 것이니, 초상을 치르는 모든 범절을 어떻게 다스려나가는지요?

돌아보면, 이 사람은 부모님을 여의고 의지할 데가 없던 터에 이모님을 우러러 의지함이 있었습니다. 그런데 결국 병환에 진찰도 못시켜 드렸고 염할 때에도 가보지 못했으니, 생각하면 슬프고 서운함을 어떻게 말로 다할 수 있겠습니까? 오늘은 바로 성복하는 날입니다. 어제 끝내 관으로 들어갔는데 성복이 대번에 오늘 있단 말입니까? 가난한 집안의 상례는 형식적으로 다스리는 일이 슬퍼하는 데에 미치지를 못하는 것이 형편이니, 당신(哀)의 효성으로도 어찌 면할 수 있겠습니까? 나는 먼 곳에서 애통하고 오열할 따름입니다. 여쭙건대 큰일을 당한 뒤로 기력은 어떻게 지탱하고 계신지요? 원하옵기는 슬픔을 좀 내려놓고 변고에 순응하여 이효상효(以孝傷孝)7)에 이르지 말기를 바라고 바랍니다. 저(姨從)는 병을 안고 공직에 나감에 자못 빈 날이 없습니다. 어제도 이른 아침부터 근무하다가 오늘 새벽에야 비로소 돌아왔습니다. 옷도 벗기 전에 홀연 이 비보를 받으니 마음과 정신이 비월(飛越)하여 말이 나오지 않았습니다. 모든 것을 머물러 두었다가 뒤에 인편을 통해 안부를 여쭙겠습니다. 위문의 글을 이만 줄입니다. 계축년(1673) 2월 25일 이종 공복인 득신 소상疏上

진천의 장삿날이 벌써 지났을 텐데 여태껏 장사를 치렀는지 그 여부를 듣지 못하여 바야흐로 슬프고 답답하던 차에 이 비보는 또 지극히 가슴이 아픕니다. 지극히 가슴이 아픕니다.

전염병이 지난달부터 크게 번져서 하인 두 명이 계속해서 여막으로 나갔고, 일전에 먼데서 와 머물던 손님도 심하게 아파 보냈습니다. 현재 두 손자 아이가 아파서 드러누운 지도 나흘이 됐습니다. 그래서 부득불 뒷집으로 피접(避接)을 보냈으니 조석으로 걱정과 두려움에 바늘방석에 앉은 것 같습니다. 이런 민망함을 어떻게 말로 하겠습니까? 이와 같은 때에 마음과 힘이 모두 피로했던 터이라도 우 아무 물자라도 보냈어야 했거늘 부조도 제대로 하지 못했으니, 이 무슨 정례(情禮)이겠습니까? 장삿날이 정해진 뒤에 마땅히 편지를 하고 힘껏 도울 계획입니다. 황촉 5쌍·굵은 노끈·가는 노끈·노합(爐盒)·잔대를 갖추어 찾아 보냅니다.

이상의 내용으로 보아 백곡 김득신이 이모상을 당하였으나, 벼슬살이로 인해 부득이 간찰로 조문한 것으로 보인다. 해독하는 과정에서 인터넷에 올라 있는 사진을 통해 판독해야하는 한계의 어려움이 있는 바, 해독하지 못한 한자 2자는 ‘▒▒’로 표시하였다. 그러나 전후 내용의 흐름상 ‘역병(疫病)’ 정도로 이해하는 데 별 무리가 없다. “得臣 疏上” 이하는 추신(追伸)에 해당한다. 한 편의 편지글에서도 구구절절에서 배어나오는, 진솔하고 애틋한 슬픔의 표현을 통해 문장가로서 면모를 다시금 느낄 수 있다.

이상과 같이 백곡 김득신의 유묵과 간찰 2편을 살펴보았다. 필자는 우리 지역의 대표 문인인 백곡 김득신의 유묵을 좁은 지면에서나마 감상하는 기회를 갖고, 선생이 남긴 간찰을 통해 그 속에 담겨진 선생의 숨결과 표정을 느껴보고자 하였다. 백곡 김득신의 유묵과 간찰을 여러 번 반복해서 읽는 사이에 어느새 글씨는 꿈틀꿈틀 살아 움직였으며, 그 필적은 선생의 얼굴이 되고 음성이 되었다. 하나하나가 예술작품이었다. 여러분도 잔잔한 감동을 느꼈으면 좋겠다는 바람이다.

『예기(禮記)』에 “불명불인(不明不仁)”이라는 말이 있다. 이 말은 자손으로서 선조의 아름다움이 있는데도 알지 못하는 것은 밝지 못한 것(不明)이요, 알고도 전하지 않는 것은 어질지 못한 것不仁이라는 뜻이다. 선조 없는 자손은 없다. ‘안동 김씨 대종회 홈페이지’처럼 선조의 아름다움을 잘 정리해서 밝게 나타낸 문중이 드물다. 자못 부러울 뿐이다.

<주 해> 1) 『柏谷集』「行狀草」, “且留意於書法 草聖尤奇 三十後棄之 末年 人或强求 則必乖乖書之.”

2) 앞에 든 책, “十五 雖勤受業 文理未違 而間成聯句 則其調格出世俗態.(15세가 될 때까지 비록 부지런히 수업하였으나 문리는 미달하였지만 간간이 시구를 이루었는데 그 조격이 속태를 벗어났다.)”

3) 안동 김씨 대종회 홈페이지(http://andongkimc.kr/man.html)의 ‘역사적 인물’ 코너에 올라 있다.

4) 진(晉)나라 때 맹가(孟嘉)가 일찍이 정서대장군(征西將軍) 환온(桓溫)의 참군(參軍)이 되었을 때, 한번은 중양절에 환온이 용산(龍山)에서 그의 막료들이 모두 모여서 술을 마시며 즐겁게 놀았는데, 그때 마침 바람이 불어서 맹가의 모자가 날아갔으나 맹가는 미처 그것도 알아차리지 못한 채 풍류를 한껏 발휘했던 데서 온 말이다.

5) 『근묵(槿墨)』은 현재 성균관대학교 도서관에 소장되어 있으며, 흑백판(1981년)과 칼라판(1995년)으로 각각 2차례 간행되었다.『명가필보(名家筆譜)』는 한남서림(翰南書林)에서 1926년에 발행 보급하였다.

6) 형식을 갖추지 못한다는 뜻으로, 상주에게 보내는 위문장에 사용하는 투식이다.

7) 효성이 지극한 나머지 어버이의 죽음을 너무 슬퍼하고 사모하여 병이 나거나 죽기까지에 이르러 도리어 효도를 상하는 일.

|