본문

|

|

|

1520(중종15)--1560(명종15)

자는 행초(行初) 호는 만헌(曼軒) 또는 채진(采眞). 제학공의 7대손. 영상공 휘 錫의 次子이며 세칭 五甲의 둘째. 1540년(중종35)에 생원 진사 兩試에 합격하고, 1553년(명종8) 문과에 등과함. 내한(內翰), 정언(正言), 수찬(修撰)을 거쳐 아산현감에 이름. 향년 41세이며 묘는 경기도 시흥시 소래산 선영하에 있다. 2006. 3. 15. 충북 괴산군 괴산읍 능촌리 개향산 선영하로 천봉하였다.

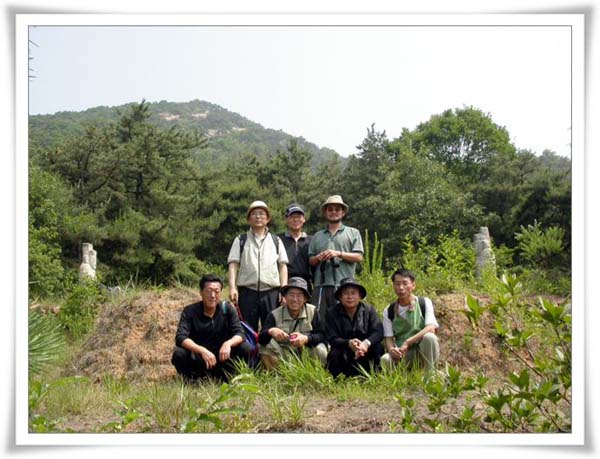

<현감공 묘소> (2006. 3. 15. 이장 이후의 모습)

<이장(2006. 3. 15) 이전의 시흥시 소래산의 묘소 모습) <묘소 사진> (2004. 6. 15. 안사연 참배시 촬영. 항용(제) 제공)

참판공(휘 언묵)의 묘소(경기도 시흥시 신천동 소래산) 아래에 있음(쌍분) <안사연 만헌공 묘소 참배단 일동> (2004. 6. 15)

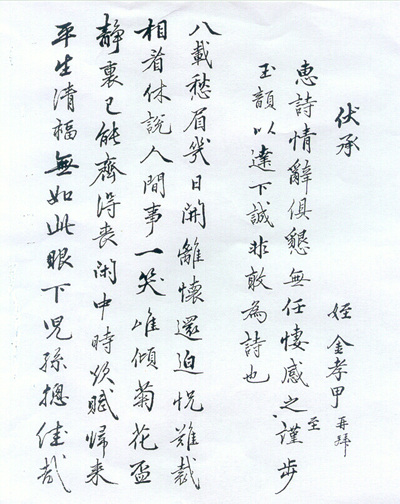

<친필 서찰 및 시문>(2002. 9. 20. 항용 제공)

<발견 친필 서찰 및 시문 소개> 1. 발견일 : 2002. 9. 20. 2. 발견장소 : 충북 괴산군 괴산읍 능촌리 金奎文 종친 댁 3. 발견 문헌 원전 : 묵휴창수(묵(口+黑)休唱酬) 1) 默齋 李文楗공의 시문집. 충북 지방문화재 162호 2) 제작 연대 : 1555년으로 추정. 묵재공이 성주에 유배가 있을 때, 회갑되는 해(1555년)에 재호(齋號)를 읊어 세상에 심회를 펴 내 놓으니 퇴계, 율곡, 남명, 청송 등 당대의 문사들의 화답시가 몰려들자 이를 공께서 손수 편집하여 책자로 만든 것. 3) 번역 해제문 출전 : <묵휴창수>(楷書國譯. 1983년 묵재 15대손 李昌燮 역) 4. 원문 소장처 : 충북 괴산군 문광면 묵재 이문건(李文楗)의 종손댁 5. 원문 시문집 작성자 : 默齋(묵재) 李文楗(이문건) * 이문건(李文楗) : 1494(성종 25)∼1567(명종 22). 조선 중기의 문신. 본관은 성주(星州). 자는 자발(子發), 호는 묵재(默齋)·휴수(休酬). 승문원 정자 윤탁(允濯)의 아들이다. 충북 괴산군 문광면에서 출생. 일찍이 중형 충건(忠楗)과 더불어 조광조(趙光祖)의 문하에서 학업을 닦고, 1513년(중종 8) 중형과 함께 사마시에 합격하였다.

1519년 기묘사화로 조광조가 화를 입자, 그 문인들이 화를 염려하여 감히 조상하는 자가 없었으나, 그의 형제는 상례(喪禮)를 다하였다. 이에 남곤(南袞)·심정(沈貞)의 미움을 받아 1521년 안처겸(安處謙)의 옥사에 연루되어 충건은 청파역(靑坡驛)에 정배되었다가 사사되고, 그는 낙안(樂安)에 유배되었다.

1527년 사면되어 이듬해 별시문과에 병과로 급제, 승정원 주서에 발탁되었고, 이어서 승문원박사를 거쳐 정언·이조좌랑에 이르렀는데, 이때에 전날의 혐의로 대간으로부터 서경(署經)이 거부되었으나, 김안로(金安老)의 협조로 관로는 순탄하였다.

1539년 장령을 역임하며 관기확립에 힘썼고, 그뒤 통례원우통례(通禮院右通禮)를 거쳐 승문원 판교가 되어, 중종의 국상을 맞아 빈전도감(殯殿都監) 낭관으로서 대사를 무난히 처리하였다.

1546년 명종이 즉위하면서 윤원형(尹元衡) 등에 의하여 을사사화가 일어나자 족친 이휘(李輝)가 화를 입었고, 이에 연루되어 성주에 유배되었다가 그곳에서 별세하였다. 성품이 근후하였고 효성이 지극하였다. 23년 동안 유배생활을 하면서 오로지 경사(經史)에 탐닉하고 시문에 힘쓰니, 뒤에 이황(李滉)·조식(曺植)·성수침(成守琛)·이이(李珥) 등이 그의 시문을 즐겨 읊었다. 괴산의 화암서원(花巖書院)에 제향되었다. 이 분은 영상공 휘 錫(구암공의 부친)의 매부로 구암공 및 그의 아우(효갑, 우갑, 제갑, 인갑)들을 가르치기도 함.

6. 소개 시 및 서찰 1) <默齋吟> 萬事難將口舌諧 만사가 구설로 화해하기 어려우니 端知一默自無乘 묵묵히 지나고 보면 스스로 어그러지지 않는 것을 알리로다 吉人辭寡心常靜 어진 사람은 말씨가 적어서 마음이 고요하고 老境身閒味漸佳 노경에 몸이 한가로우니 맛은 점점 아름다워진다 雲雨覆飜看在手 비구름 번복하듯 하는 세상일이 손바닥에 보는 것 같아서 升沈悲喜肯關懷 오르고 떨어지고 슬퍼하고 기뻐하는 것이 눈에 보는 것 같구나 獨占修善( + )精樂 착한 일은 독점하다시피 하여 나 혼자 즐거워하며 盡日忘言向竹齋 날이 다 가도록 말을 잊고 대나무 집에 향하여 있노라

2) <休 吟> 紛紛得失未容謀 세상의 분분한 득실을 다 꾀로 할 수 있는가 何用乾愁到白頭 어찌하여 심한 근심으로 백발이 되었는가 分裏孤窮非我怨 분수대로 외롭고 궁한 것은 내가 원망하지 않고 閑中至樂只心求 한적한 속의 즐거움은 다만 마음 속에 구하노라 戱携雉子開新笑 어린 아이와 즐겨 노니 새로운 웃음을 볼 수 있고 時把絲桐寫舊愛 때로는 거문고 곡조에 옛 시름 실어 본다. 俯仰乾坤無愧 위로 하늘을 보나 밑으로 땅을 보나 아무 부끄러움이 없고 君恩如海便長休 승상의 은혜가 바다 같아 길이 쉬겠노라

3)<상기 친필 사진 서찰 및 시문> 伏承 姪 金孝甲 再拜 惠詩情辭俱懇. 無任悽感之至. 謹步玉韻. 以達下誠. 非敢爲詩也

엎드려 생각하오며 조카 김효갑이 올리옵니다. 내려 주신 글과 정다운 말씀은 모두 간곡하시어 어찌할 바를 모르겠습니다. 삼가 운자에 맞추어 저의 정성을 표하여 올리나 감히 詩라고 할 수 업사옵니다.

八載愁眉幾日開 여덟 해 동안 근심스러운 눈썹을 몇 번이나 펴 보았는가 離懷還迫況難裁 고향 떠난 서러움이 나를 어찌할 수 없게 하는구나 相看休說人間事 서로 보고 인간의 이런 저런 일을 말하지 말라 一笑隻傾菊花盃 한 번 웃어버리고는 국화주나 마실까 靜裏己能齋得喪 고요함 속에서도 세상의 득실을 다 얻을 수 있고 閑中時欲賦歸來 한가한 가운데 어느 때는 귀거래사를 짓고 싶은 생각도 이는구나 平生淸福無如此 평생에 이와 같은 맑은 복이 어디 있겠는가 眼下兒孫摠佳哉 슬하의 손자와 아이들은 아름답기만 하네.

<현감공 이장 참관기> (2006. 3. 15. 상석(제), 항용(제) 제공) <참판공 묘소 개장 내용 전략>

만헌공 묘소 역시 3미터가 넘게 개장을 하고 나서야 회벽이 나타났습니다.포크레인 장비로도 엄두가 나질 않아 우선 개인장비로 시도를 하였습니다.그 시간 12:40분을 넘고 있기에 잠시 행사를 멈추고 주변을 정돈한 후 근처에 있는 제주숯불집으로 자리를 옮겨 점심시간을 가졌습니다.행사의 점심비용을 비안공문중(회장 두응)에서 치르기로 정하고 비안공문중 사무국장(항용)께서 셈을 한 후 다시 묘소로 이동하여 포크레인으로 작업을 이어갑니다. 14:00가 되었습니다.20여 센티의 회벽을 걷어내자 두께가 10센티가 넘는 직사각형의 목곽이 원형 그대로 나타났습니다.그 커다란 목곽을 들어내니 관이 나옵니다.절손이 되신 연유로 만헌공 선조님의 유품이 있을까?,하는 후손들의 생각과는 달리 따로이 흔적이 없었습니다.유해를 정성스럽게 수습을 하고 옆에 따로이 모셔져 있는 할머님 묘소를 개장합니다.

<김항용 연속 작성> 학교의 강의시간을 조정하여 앞당겨 해결하고는 비안공문중회장님이신 두응대부님을 모시고 서둘러 시흥시의 소래산 참판공 묘역으로 향했습니다. 12:00시경 현지에 도착해보니 약 20여명의 낯익은 종친 여러분들께서 작업을 하고 계셨습니다. 생각지도 않았던 상석대부님께서 바쁜 업무도 마다하지 않고 아침 일찍이 오셨습니다. 참으로 감사했습니다. 전일 소래산 현지에 가서 3번째나 연락하여 가까스로 예약한 포크레인과 점심식당 덕에 별 차질 없이 이장공사는 진행되어 갔습니다.

20여명의 종친들이 참여한 가운데 계속되는 이장공사가 14:00시를 넘기자 대종회장님으로부터 전화가 왔습니다. 꼭 참여해야 하는데 부득이한 사정으로 참여하지 못하신다는 사과와 함께 오늘 행사의 무사 안녕 기원과 숭조목족하는 종친들의 활동에 대한 덕담과 격려의 말씀입니다. 온 참석종친들이 더 큰 힘을 얻은 것 같았습니다.

이제 마지막 작업인 만헌공(현감공 휘 효갑) 선조님의 배위이신 하동정씨할머님의 묘소로 향했습니다. 할머님은 세종조때 훈민정음 제작에 참여하셨고 훈민정음 해례본의 서문을 쓰셨으며 용비어천가를 권제 안지와 함께 지으신 영의정 정인지의 현손이십니다. 당시 우리 집안의 명성과 권위를 생각하며 할머님이 덮고 계시던 이불(봉분과 흙)을 걷어 내었습니다.

할머님은 만헌공과 쌍분으로 되어 있었습니다. 만헌공의 묘소와 같은 단단한 회벽을 예상했지만 이번에는 회벽 대신 희고 뽀오얀 마사토가 원흙인 붉은 적토에 수북이 섞여 나왔습니다. 따님 두 분과 사위분(平山人 進士 申鎭과 李俊)들께서는 바로 이 마사토 흙을 옷깃에 담고 아들 없이 돌아가신 불쌍하신 어머님과 장모님의 영면 잠자리 위에 울고 울며 뿌렸을 것을 생각해 보았습니다.

계속해서 파들어가던 포크레인의 움직임이 둔해지다가 멎었습니다. 관도 나타나지 않았습니다. 다만 조금씩 흙을 벗겨 나가던 포크레인의 삽질이 예상되는 지점에 검은빛이 보이자 멈춘것입니다. 태옥아저씨, 규문아저씨 등 몇 분이 삽과 호미를 들고 광속으로 내려가 조심스럽게 겉흙을 벗겨 냈습니다. 머리쪽에서 뽀족한 관못이 몇개 나왔습니다. 관으로 쓴 나무 흔적은 어느곳에서도 찾을 수 없이 완전히 녹아 없어졌습니다. 동시에 시신의 어느 부분도 찾을 수 없었습니다. 그저 약간 검은빛의 흙만 있었을 뿐입니다.

그랬습니다. The Nothiong!---수학의 공집합 바로 그것이었습니다. 순간 '色卽是空'을 생각했습니다. 존재인 나와 무존재인 선조님들 사이에 존재하는 500년이란 시간의 의미, 무와 유를 갈라놓은 그 시간이 다시 '空卽是色'을 이루어 놓으리라는 기대도 동시에 했습니다. 그래서 만해선생은 '푸른 숲과 단풍나무 숲'을 동시에 보는 역설을 <님의 침묵>으로 노래하셨나봅니다.

다소 검은 흙을 상,중,하로 나누어 고운 한지에 한 줌씩 싸고 글을 써서 작은 함에 담았습니다. 함께 나온 관못도 동봉했습니다. 모든 묘소의 앞부분도 파 보았습니다. 혹시 묘지석이라도 나오지 않을까해서요. 그러나 아무것도 없었습니다. 작업은 끝나가고 있었습니다. 문관석, 묘비석도 챙겼습니다.

그런데 이때 아주 애닯은 일이 벌어졌습니다. 참판공의 상석을 현지에 묻어버리라는 어느 강력한 원로 대부님의 령(?)이 있자 그 어느 누구도 대꾸나 이의 제기가 없습니다. 묻더라도 괴산 능촌리 묘역 근처에 묻자는 공손하고 애닯은 나의 설득도 아무 말 없이 가로 젓는 대부님 한 번의 고갯짓에 허공으로 사라졌습니다.

정지작업하는 포크레인 기사가 상석을 땅 속으로 묻으려 하자 나는 만류하며 다가가서 귓속말로 가져갈 것이니 묻지 말라고 말한 뒤 주위의 몇몇 분들에게 간곡하게 다시 한번 원로 대부님께 부탁드려 달라고 애원했습니다. 나의 모습이 애처로웠습니다. '이 상석은 우리의 유물이다. 이 상석 위에는 영상공(휘 석)과 그 아드님들인 오갑 선조님들의 눈물과 애간장이 녹아 있다. 여기 두고 가면 늘 우리는 마음이 편치 않을 것이다. 그러니 다시 부탁하여 일단 괴산으로 가져가자'고 말입니다. 그리고 괴산의 아버님께도 전화하여 이 문제의 처리를 여쭤 보았습니다. 역시 같은 답이십니다. 묻더라도 괴산으로 가져 오라고---

몇몇 분이 원로대부님께 간곡히 말씀 드리자 더욱 화를 내며 묻으라고 소리를 칩니다. 왜그러는지 아무도 그 이유를 모릅니다. 마지 못해 기사는 겉 흙만 살짝 덮고 마무리 하고 맙니다. 한 쪽 모서리가 내맘인양 조금 삐죽이 나온 채 뒤에 남겨두고 떠나왔습니다.

16시 30분, 모든 것을 마무리 하고 일을 종결지었습니다. 괴산과 병천행 분들을 전송하고 비안공 문중의 두응회장님을 모시고 돌아오는 서울길은 아무런 일 없었던 모습으로 2006년 3월의 저녁을 향해 가고 있었습니다. 시간이란 무한의 숙제를 안고서---

|