본문

|

|

|

(1887. 7. 27 ~ 1919. 4. 1) (2006. 9. 19. 대영(제) 제공) 독립운동가(아우내독립만세운동 주도), 기독교계 학교 교사(청신의숙, 장명학교, 진명학교 교사역임), 호는 죽계(한자미상), 충청남도 천안사람이다. 1919년 4월 1일 홍일선(洪鎰善), 김교선(金敎善), 한동규(韓東圭), 이순구(李旬求), 조인원(趙仁元), 유관순(柳寬順)등이 갈전면(葛田面) 아우내(竝川)장날을 기하여 일으킨 독립만세시위를 주도하였다. 정부에서는 그의 공을 기리어 1977년에 대통령 표창을 1991년에 건국훈장 애국장을 추서하였다. 충무공 김시민 장군의 12대손으로 김시민장군이 태어난 병천 가전리에서 대대로 살았다.

<김구응선생 가계표> 1세[益達(제학공)]-2세[顧]-3세[孟廉]-4세[哲鈞]-5세[壽亨]-6세[彦默]-7세[錫]-8세[忠甲]-9세[時敏(충무공)]-10세[緻]-11세[得臣]-12세[天柱]-13세[可行]-14세[漢昌]-15세[敍元]-16세[以健]-17세[由及]-18세[佑年]-19세[正浩]-20세[相睦]-21세[球應] -22세[泰魯]-23세[謹植,騰植,雲植]-24세[大進, 大永(熙進)]

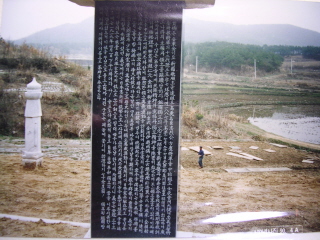

<관련 자료 소개> (1)<묘소 및 묘비> * 묘소(천안 병천 가전리에 위치)

* 묘비

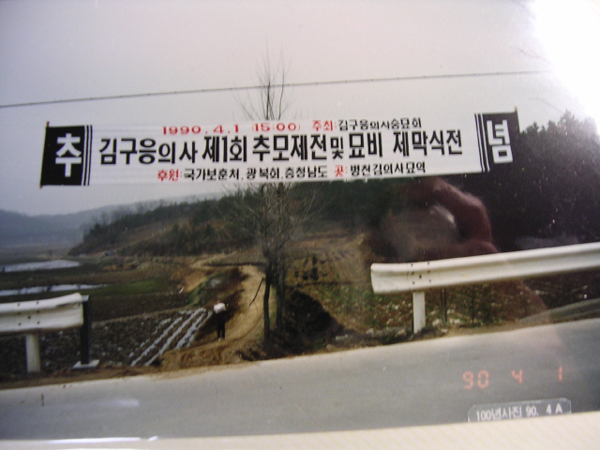

(2) 추모제 행사

(3) <아우내 독립만세 상세내용> 병천 3·1 독립만세운동의 주역이신 김구응선생의 공적이 그늘에 묻혀 조명되지 못하는 것을 안타까워하는 사람들이 많이 있다. 유관순열사의 충절이 너무나 컸기에 유관순열사를 선양하다보니 다른 순국지사들의 애국충절이 그늘에 가리는 우를 범할 뻔하였다. 뒤늦게 김구응선생을 재조명할 기회를 얻어 추모제전도 거행하고 묘비도 제막하였다. 김구응은 천안시 병천면 가전리에서 출생하여 한학을 수학하는 한편 신문학도 익혀 신문명도 이해하는 경지에 이르렀다. 우선 급선무가 교육을 확대하여 국민의 우맹을 줄이는 것이 조국독립의 첩경이라는 것을 인식하고 고향동리에 청신의숙을 개설하고 직접 신·구학을 지도하였다. 한편 광복회 유창순지사와 수시 협의하여 독립의 필요성과 농촌계몽운동에 전념하였다. 그후 수신면 장산리 장명학교에서 일인교장 우에다 밑에서 훈도생활을 할 때 병천 독립만세운동에 참가했던 조만형과 유관순의 오라버니 관옥을 제자로 가르쳤다. 1918년에 병천면 병천리에 미국인 구세실 신부가 경영하는 진명학교에서 훈도생활을 하다가 이듬해인 1919년 4월 1일 아우내장터 독립운동의 주역이 된 것이다.

김구응은 유관순, 유중권, 조인원, 김상훈, 이백하와 밀의 끝에 유관순의 서울 소식을 토대로 계획을 세웠다. 김구응은 총지휘책인 셈이고 유관순은 활동책임을 져서 유관순열사가 천안, 동부 6개면과 전의, 오창, 청주, 진천 등지에 연락하여 상호 접응 할 것을 약속하였다.

연락신호는 봉화로 하기로 하고 전날 매봉에 올라 신호로 봉화를 올렸다. 그랬더니 전날 약속한대로 각지에서 봉화로 답을 해왔다. 1919년 4월 1일이 되자 각지에 통하는 도로를 책임분담하고 태극기를 나누어주었다. 그리고 헌병주재소로 통하는 전화선을 절단하고 시위집회를 거행하였다. 김구응과 유관순은 각각 독립선언서를 낭독하였다. 확성장치가 없던 그 시절에는 육성으로 수많은 군중에게 청취시킬 수 없었을 것이다. 그래서 각각 선언서를 읽은 것이다.

이때 군중은 만 여명을 헤아릴 수 있었으며 일본측 기록에도 6·7천명으로 추산된다고 하였으니 군중이 많이 집결하였음은 틀림없는 사실이다. 김구응은 이날 하오 5시에 병천 일헌병 주재소를 습격하였고 천안에서 중파된 왜헌병이 무차별 사격을 가하자 김구응은 손에 독립선언서를 말아든 채 총탄을 맞고 그 자리에서 숨을 거두었다.

김구응의 호적부에도 "1919년 4월 1일 오후 5시 병천주재소 앞에서 사망함"으로 기록되어 있다. 김구응선생 자당 최정철여사 최여사는 전주최씨이며 안동김씨인 남편이 병천독립운동의 전해인 1918년에 사별하였다. 최여사는 현모양처로 매사에 명쾌하여 주위의 귀감이 된다고 칭찬이 자자하였다. 병천독립운동의 계획일자에 아들의 장거에 참여하여 만세를 불렀다. 하루종일 아들의 뒤를 따라 같이 활동하였다. 마침 주재소 앞에서 아들의 참경을 목격한 최여사는 일본헌병의 멱살을 잡고 흔들며 "내나라 독립하겠다는 것도 죄가 되는냐"고 소리쳤다. 최여사는 아들의 시체를 감싸안고 숨져갔다 한다.

최여사의 의연한 독립투쟁과 모성애는 눈물 없이는 들을 수 없는 사실이다. 당시 최여사는 67세의 고령이었다. 67세의 노인이 적수공권으로 아들의 죽음을 항의하였는데 그대로 떨쳐버릴 수도 있었을 것을 총을 쏘고 총검으로 난자하니 일본헌병의 짐승같은 행동에 분노를 일으키지 않을 수 없다.

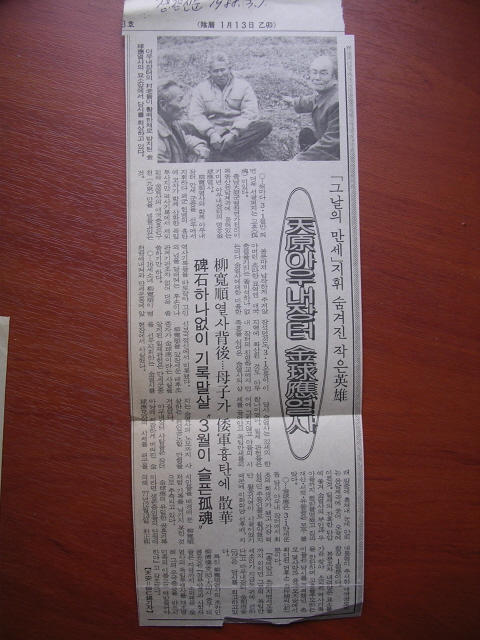

(4)<신문기사 모음> 경향신문 1988년 3월 1일

중앙일보 1991년 3월 1일

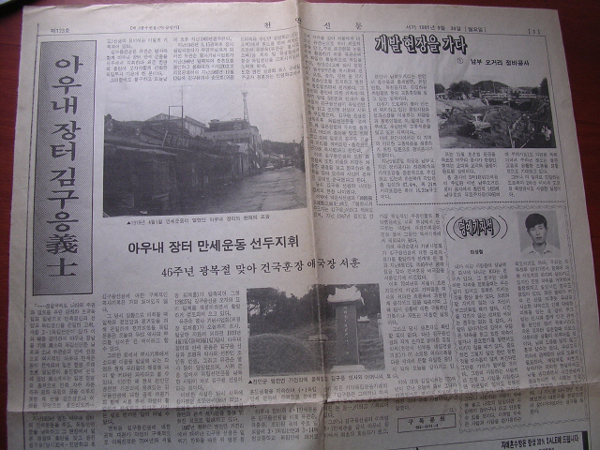

천안신문 1991년 9월 30일

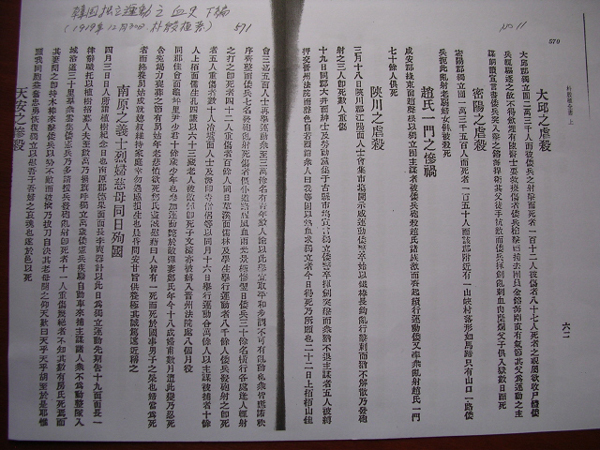

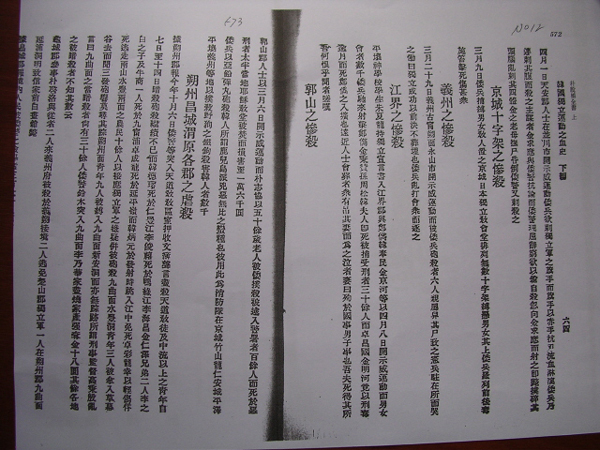

(5)<역사 기록> 1) 박은식 선생의 독립운동지혈사 (1919년 12월30일)

2) 기미독립만세운동기념비(유관순열사와 함께 김구응 선생의 이름도 기록되어 있다.)

◎ 건립년도 : 1947. 10. 1 ◎ 건립자 : 유관순열사 기념사업회 ◎ 실제관리자 : 천안시 사적관리소 ◎ 소재지 : 충남 천안시 병천면 병천리 산73-2 (구미산)

(6)<문학속에 나타난 김구응선생의 모습> (가) 안수환시인의 <풍속> 시집 中 풍속 37

가전리 뒷산 민들레꽃밭 보든지 말든지 민들레꽃반 수신 병천 이 일대 청신의숙 김구응 선생은 장명학교 진명학교 훈도를 역임하면서 관순이 오빠 류관옥들을 가르쳤던바 민들레꽃 두고 여드름 짜는 녀석들 여드름 짜고 난 다음 또 무엇 할 것인가를 가르쳤던바

1919년 4월 1일 어린 관순이 독립만세를 부르도록 장터를 돌며 또 돌며 일어납시다! 일어납시다! 헌병주재소 문턱에서 총 맞고 두개골 다 쏟아졌으니

두개골 끌어안은 어머니 최정철 노파 이놈들! 늙은 내 명줄마저 여기 쏟을란다! 가전리 뒷산 민들레꽃밭 보든지 말든지 민들레꽃밭

(나) 창작 판소리 <유관순전> 中 일부발췌

거사준비 아니리: 그 때여 관순이도 기운차게 독립만세를 부르며, 같이 행렬허다 이 광경을 보고 분험을 참지 못허여, 충남을 선동코저 이를 갈며 내려올 제, 중모리: 날 즉시 길을 떠나, 구 목천 지령리 지체 없이 내려와 부모님께 아뢴 후으, 근동 사람 모도 모아 선언서를 발표헌후, "독립운동 시위 행렬 서울을 위시허여 각처에 봉기허니, 우리도 이 때를 타 앞을 서서 나갑시다!" 모인 중 조인환이 주먹 쥐고 일어나고, 천안읍 김구응을 찾으니, 이 또한 동지로다 앞을 다퉈 일어나고, 관순은 각처를 연락헐 제, 여러 학교를 충동허고, 청주 진천 유림대표 모도 찾어 약속헌 후, 면면 촌촌 가가호호 일일이 방문허여, 부인들을 충동허느라 곤헌 줄도 모르고 주야배도 허는구나.

거사전야 아니리: 이러한 결과로 여러 동지 규합허여 서울서는 이미 양력 3월 1일에 행렬허였으니, 여기서는 음력 3월 1일로 정하고, 2월 구믐밤에 매봉산에 불을 놓아 안의장터로 모이자는 군호를 허여, 열두시 정각에 행렬허자는 약속을 단단히 허였것다. 어느듯 2월 그믐이 되니, 관순이 밤 되기를 기다려, 짚으로 홰를 만들어 들고 매봉산에 올라가니, 무인 공산에 밤이 깊어 천지는 고요히 잠이 들고, 원촌에 개소리만 가끔가끔 들려온다. 외롭고 울울한 그 심사.

진양조: 적적히 홀로 앉어, 내일 일을 생각허며 하느님전으 축원을 헌다. 천지지신 일월성신 굽어 살펴주옵소서, 반만년 우리 역사 일조일석에 무너지고, 갖인 치욕 십년 간으 호소헐 곳 바이없어 명일 거사허옵나니, 하감허여 주옵소서, 이렇듯 울고 빌며 탄식을 헐 제, 밤은 적적삼경이 되어, 밤 새 소리는 북 북, 서편 하늘에 별빛만 기울어진디. 하늘이 대답 없고, 땅이 또한 말 없으니, 일촌 간장 애가 타는 어린 처녀뿐이로다.

아우내장터 만세운동 아니리: 이렇듯 밤이 깊어가는 줄도 모르고 빌며 탄식허다, 불 놓아 군호헌 연후 집으로 돌아와 잠 한 숨 못 이루고 밤을 새워 준비할 제.

자진모리: 날이 차차 밝아오니, 음력 3월 첫날이라. 안의장 네거리에 십육세 어린 처녀 무엇을 옆에 끼고. 이리저리 갔다왔다. 수천 명 군중들, 연속허여 모여들고, 한 편 길 어구에서 태극기, 선언서를 조용조용히 나눠줄 제, 어느듯 오정이라. 관순이 높이 서서 선언서를 낭독한다. 선언문이 끝이 나자, 수천 명 군중들 태극기 높이 들며, "대한독립만세! 만세! 만세!"천지가 뒤넘는 듯, 강산이 뒤끓어서 매봉산이 떠나갈 듯, 수천 명 군중들은 시위 행렬 전진헐 제, 왜놈들 총소리 '꽝'. 김구응이 꺼꾸러지니 군중은 더욱이 열이 북받쳐, "네 이 무도헌 왜놈들아! 총은 너희가 왜 쏘느냐? 저놈들을 죽여라!" 우루루루루루 달려들어 파견소 문짝을 후닥딱! 지끈지끈 때려부시니, 왜놈들이 겁을 내어 담 넘어 도망헐 제, 어디서 자동차 소리 우루루루루루루루루. 천안 헌병 본부에서 응원대 쫓아 들어오며, 총소리 '꽝 꽝 꽝'. 조인환이 쓰러지고, 유중권 내외가 꺼꾸러지니, 관순이 눈이 캄캄허여, 우루루루루 달려들다 칼이 번뜻, 관순이 맞어 쓰러지는구나. 무도헌 일헌병은 연속하여 총을 쏘니, 죽엄이 여기저기 수라장이 되는구나.

(7) 최 정 철(崔貞徹) 1853. 6. 26~1919. 4. 1 이명 : 蔡氏 (김구응선생의 母) 충남 천안(天安) 사람이다. 그는 1919년 4월 1일 충남 천안군 병천(竝川)시장에서 아들 김구응(金球應)이 만세시위를 벌이던 중 일경에 총살되자 현장에서 일경에 대항하다가 피살, 순국하였다.

병천에서의 만세운동은 서울에서 이화학당(梨花學堂)에 다니던 유관순(柳寬順)이 만세운동에 참가한 뒤 선언서를 갖고 내려오면서 추진되어 갔다. 그리하여 거사 당일인 4월 1일 병천 장날에는 미리 준비해온 태극기와 선언서를 살포하면서 3천여의 군중들이 만세시위를 전개하였다. 시위 군중은 일본군과 경찰의 총격에도 무릅쓰고 주재소, 면사무소, 소방서, 우편소 등의 일제 기관을 점거하고 위세를 드날렸다. 그런 과정에서 일제의 무자비한 총격에 의해 수십명의 사상자가 발생했는데, 이 때 시위의 선두에 섰던 김구응이 일본군의 총에 맞아 쓰러졌다. 일본군은 쓰러진 김구응의 두개골을 무자비하게 부셔버리는 만행을 저질렀다. 이러한 비보를 접한 김구응의 어머니 최정철(채씨)은 달려와 아들의 시체를 안고 통곡하다가, 일경의 창과 칼에 찔려 현장에서 순국하였다. 정부에서는 고인의 공훈을 기리어 1995년에 건국훈장 애국장을 추서하였다.

☞ 出典:『大韓民國 獨立有功者 功勳錄』 第 13卷, 國家報勳處, 1996年, pp.675~676.

註?朴殷植全書 上卷 572面 ?現代史資料(姜德相) 第26卷 478面 ?3?1運動實錄(李龍洛) 445面 ?3?1運動秘史(李炳憲) 900面 ?韓國獨立運動史(文一民) 159?173?496面 ?韓國獨立史(金承學) 下卷 282面 ?獨立運動史(國家報勳處) 第3卷 123面

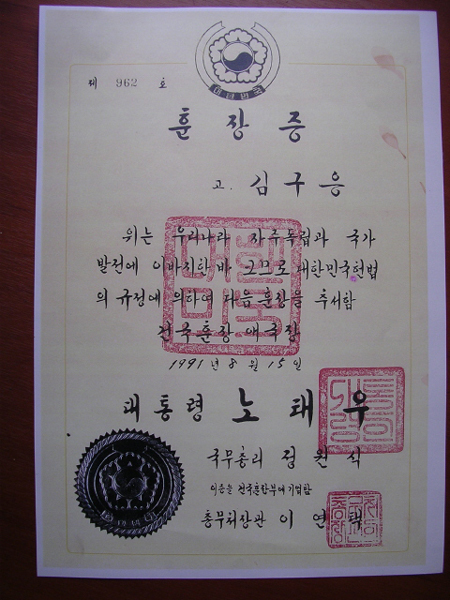

(8)훈장 및 훈장증

1991년 8월 15일 받은 건국훈장 애국장. 아우내독립만세운동의 주모자이며 신문명을 가르쳐 민족혼을 일깨우려했던 노고에 비해 건국훈장 애국장이라는 훈장은 그 등급이 낮아서 안타까움을 사고 있다.

훈장증

|